合力建设量子“大厦”

-

合力建设量子“大厦”

2024-03-01集成量子传感器和压力感应器 新工具可精确检测超导体特性

据发表于最新一期《自然》杂志的论文,美国哈佛大学开发了一种精准测量超导体的基础工具。而哈佛大学团队开发的新工具不仅能测量氢化物超导体在高压下的行为,还能对其成像。这种氢化物超导体非常诱人,未来可能给人类提供无限应用,但科学家必须准确了解其特性,这正是量子传感测量工具的意义。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2024-02-29郭国平代表: 壮大中国自主量子计算机制造链

在我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”装配调试线的墙面上,有一句醒目的标语:“加快科技自立自强步伐,解决外国卡脖子问题。”2月底,全国人大代表,中国第一代、第二代、第三代自主超导量子计算机研制团队负责人郭国平告诉科技日报记者:“这是我们科研团队的座右铭。我们的梦想,就是在量子计算赛道,研制出中国人自己的量子计算机。”

-

合力建设量子“大厦”

2024-02-27超导量子计算机关键设备实现国产替代

“中国造”稀释制冷机已交付用户,并在实际运行中显示了良好的技术实力。结果显示,该设备实际运行指标达同类产品国际主流水平,成为国内首款可商用可量产的超导量子计算机稀释制冷机。稀释制冷机,是构建超导量子计算机的关键核心设备,可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的超低温环境。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2024-02-22石墨烯中观察到分数量子反常霍尔效应 一种奇异电子态可实现更强大量子计算

美国麻省理工学院物理学家在5层石墨烯中观察到了一种难以捉摸的分数电荷效应。这是结晶石墨烯中“分数量子反常霍尔效应”(“反常”指的是不存在磁场)的第一个证据。这将使一种新形式量子计算成为可能,这种类型的计算对微扰的抵抗力更强。最新一期《自然》杂志报道了这一研究结果。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2024-02-18高水平推动前沿攻关 高标准建设孵化载体 安徽合肥:打造国际领先量子科技与产业“双高地”

2月4日,在安徽合肥高新区的科大国盾量子科技园,科研人员正在加紧调试即将发布的新一代千比特超导量子计算操控系统。量子信息产业已初具规模好政策吸引了全国顶尖企业入驻合肥高新区,使该区成为全国量子信息产业发展集聚区,合肥市逐渐构筑以高新区“量子大道”为核心的产业发展高地。

-

合力建设量子“大厦”

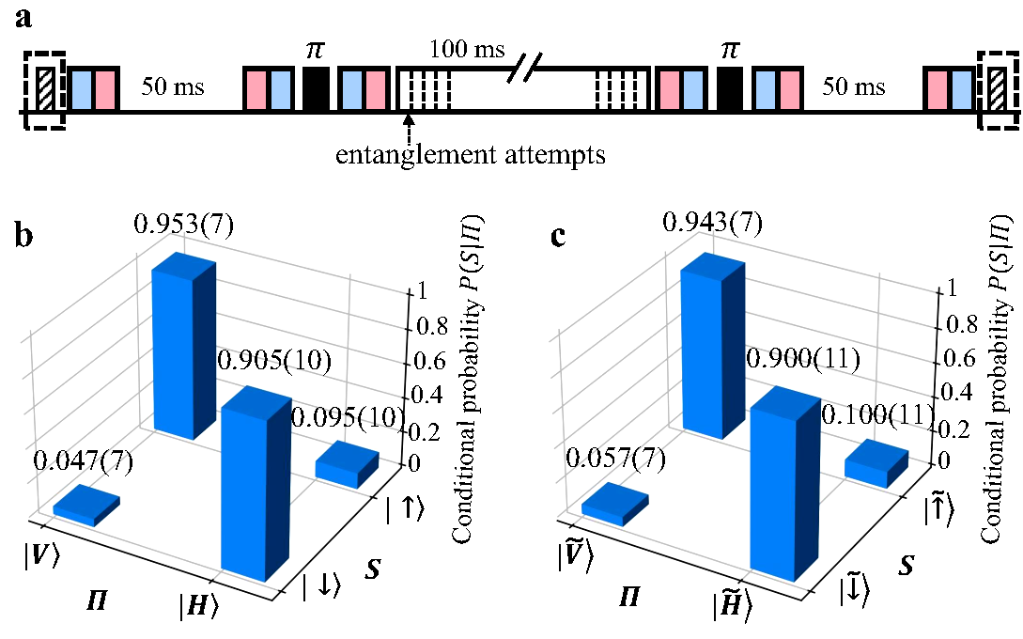

合力建设量子“大厦”2024-01-24我国科学家成功实现无串扰的量子网络节点

量子网络是基于量子力学规律对量子信息进行存储、处理和传输的物理装置,是实现量子通讯和大规模量子计算的基础。清华大学研究团队利用同种离子的双类型量子比特编码,在国际上首次实现无串扰的量子网络节点,对未来实现量子通讯和大规模量子计算具有重要意义。该研究成果近日发表于国际学术期刊《自然·通讯》。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2024-01-23量子半导体器件实现拓扑趋肤效应 可用于制造微型高精度传感器和放大器

德国维尔茨堡—德累斯顿卓越集群ct.qmat团队的理论和实验物理学家开发出一种由铝镓砷制成的半导体器件。这项开创性的研究发表在最新一期《自然·物理学》杂志上。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2024-01-16量子计算机“本源悟空”完成超3万个运算任务

截至1月15日上午10时,我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”已为全球用户成功完成33871个运算任务。目前,本源量子已向中国用户交付使用了第一代、第二代自主超导量子计算机。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2024-01-02我观测到非厄米复合量子系统在奇异点纠缠相变

该校物理与信息工程学院教授郑仕标课题组发现,非厄米复合量子系统在奇异点能够呈现出纠缠相变。迄今为止所报道的奇异点增强的传感都局限于经典系统,该研究所提出的方法有望用于量子系统参量的高灵敏度测量。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2023-12-20最具希望高温超导二极管或出现 可为量子计算等新兴行业提供动力

几十年来,超导体一直是物理学界研究的热点。美国哈佛大学研究团队展示了一种新策略,可制造和操纵铜酸盐高温超导体,为在以前无法获得的材料中设计新的超导形式扫清了道路。然而,想将超导威力引入日常计算,我们先要找到室温超导体,这仍是悬而未决的问题。