合力建设量子“大厦”

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2023-08-03微波和光学光子首次实现纠缠 对量子计算相关研究意义重大

奥地利科学技术研究所、维也纳科技大学和德国慕尼黑工业大学的研究人员在最新一期《科学》杂志发表论文称,他们首次将低能微波与高能光学光子纠缠在一起。通过这种方式,一个光学光子分裂成一对新的纠缠光子:一个光学光子的能量仅比原始光子少一点,而一个微波光子的能量低得多。研究人员表示,此次突破在于离开设备的两个光子——光学光子和微波光子相互纠缠在了一起。他们通过测量两个光子电磁场的量子涨落之间的相关性,对新研究加以证实,这种相关性比经典物理学所能解释的还要强。

-

合力建设量子“大厦”

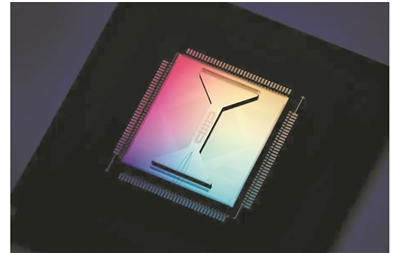

合力建设量子“大厦”2023-08-03超导量子芯片成功编织非阿贝尔任意子

拓扑量子计算是通过缠绕非阿贝尔任意子的“世界线”来完成的。图片来源:谷歌量子人工智能在去年10月发布在预印服务器arXiv上并于今年5月11日发表在《自然》杂志上的一篇论文中,谷歌“量子人工智能”团队宣布,他们首次使用超导量子处理器观察到了非阿贝尔任意子的特殊行为。论文详细介绍了一个超导处理器中量子比特多体波函数托管的非阿贝尔任意子编织的实验观察。实验由谷歌“量子人工智能”团队在一个5×5量子比特超导量子处理器上进行,实验包含在一个跨越许多量子比特的量子纠错代码中创造缺陷。研究人员使用非阿贝尔编织法来创建纠缠态,为未来在量子计算或量子纠错中的应用提供了前景。这也是量子纠错领域获得进展的里程碑。

-

合力建设量子“大厦”

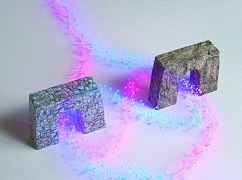

合力建设量子“大厦”2023-08-03超导量子比特首次通过贝尔测试 有望促进量子计算和量子加密技术发展

两个超导电路之间30米长的量子连接的一部分。瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)科学家在最新一期《自然》杂志上刊发论文称,他们首次证明,相距30米的两个超导电路通过了这一量子领域的关键测试,证明超导电路中的量子比特之间的确发生了纠缠。在最新研究中, ETH科学家让两个各包含一个超导电路的低温恒温器通过一根30米长的管子连接,其内部冷却到略高于绝对零度的温度,然后用随机数生成器来决定对量子比特进行何种测量,以避免人为偏差。研究人员表示,超导电路是构建强大量子计算机有希望的候选方案,最新研究有望促进量子计算和量子加密的发展,扩大基于超导电路的量子计算机的规模。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2023-08-03量子处理器上首次造出任意子 有望促进容错量子计算机开发

H2量子处理器。据《自然》网站9日报道,美国Quantinum量子计算公司研究人员称,他们首次在量子处理器上“制造出”了任意子(Anyons),这一成果有望促进容错量子计算机的研发。组成物质世界的基本粒子通常根据其携带的自旋分为两类:自旋为整数的玻色子(如光子)和自旋为半整数的费米子(如电子),但1977年两位挪威科学家提出一个令人惊讶的新理论:在二维空间中存在某种粒子,其行为服从介于玻色统计和费米统计之间的新的分数统计。研究团队将这些量子比特编织成笼目图案(一个由交错的三角形组成的网络),得到量子比特的量子力学特性与预测的任意子相同。不过,研究人员表示,粒子的行为符合定义,它们仍然可成为量子计算的基础。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2023-08-03我国科学家实现超越海森堡极限精度量子测量

记者9日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队李传锋、陈耕等人与同行合作,利用量子不确定因果序实现了超越海森堡极限精度的量子精密测量。量子精密测量致力于把量子力学原理运用到各种测量任务中以实现超过经典极限的测量精度。这样一种新型的量子资源已经被证实可以在特定的量子计算和量子通信任务中提供优势,然而此前工作都是基于离散变量体系,未能直接应用于量子精密测量任务中。研究人员设计了一种全新的杂化(hybrid)量子装置,即用一个离散量子比特控制光子两组连续变量的演化时序,实验实现了不确定因果序,从而实现了对演化产生的几何相位的超海森堡极限的精密测量。科研人员表示,这一实验结果对不确定因果序和量子精密测量的理解均带来了重要影响。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2023-08-03硅基半导体自旋量子比特实现超快调控

该校郭光灿院士团队郭国平教授、李海欧教授等人与国内同行以及本源量子计算有限公司合作,在硅基锗量子点中实现了自旋量子比特操控速率的电场调控,以及自旋翻转速率超过1.2GHz的自旋量子比特超快操控,该速率是国际上半导体量子点体系中已报道的最高值。通过物理建模和数据分析,研究人员利用电场强度对体系内自旋轨道耦合效应的调制作用,以及量子点中轨道激发态对比特操控速率的贡献,自洽地解释了电场对自旋量子比特操控速率调制的实验结果。并在实验上进一步测得了超过1.2GHz的自旋比特超快操控速率,这也刷新了课题组之前创造的半导体自旋比特操控速率达到540MHz的最快纪录。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2023-08-03研究实现超越海森堡极限精度的量子精密测量

中国科学技术大学供图中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、陈耕等人与香港大学同行合作,利用量子不确定因果序,实现了超越海森堡极限精度的量子精密测量。这种新型量子资源已被证实可以在特定的量子计算和量子通信任务中提供优势,然而此前工作都是基于离散变量体系,未能直接应用于量子精密测量任务。研究人员设计了一种全新的杂化量子装置,即用一个离散量子比特控制光子两组连续变量的演化时序,实验实现了不确定因果序,进而实现了对演化产生的几何相位的超海森堡极限的精密测量。相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41567-023-02046-y。

-

合力建设量子“大厦”

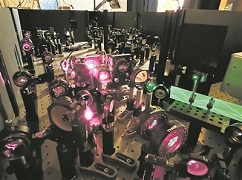

合力建设量子“大厦”2023-07-14真空中控制量子随机性首次实现

据最新一期《科学》杂志报道,美国麻省理工学院研究人员在量子技术方面取得了一项里程碑式的成就,首次展示了对量子随机性的控制。研究人员证明,在光学参数振荡器中注入弱激光产生一种“偏置”,可作为“偏置”量子随机性的可控源。团队成功展示了操纵与光学参数振荡器的输出状态相关的概率的能力,从而创造了有史以来第一个可控的光子概率比特(p比特)。麻省理工学院马林·索尔季奇教授强调了这项工作的更广泛意义:“通过使真空涨落成为可控元素,我们正在突破量子增强概率计算的可能性极限。在组合优化和晶格量子色动力学模拟等领域模拟复杂动力学的前景非常令人兴奋。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2023-07-13我科学家成功制备并验证51个超导量子比特的真纠缠

近日,来自中国科学技术大学等单位的研究人员成功实现51个超导量子比特簇态制备和验证,刷新了所有量子系统中真纠缠比特数目的世界纪录,并首次演示了基于测量的变分量子算法。研究团队在前期构建的“祖冲之二号”超导量子计算原型机的基础上,进一步将并行多比特量子门的保真度提高到99.05%、读取精度提高到95.09%,并结合研究团队所提出的大规模量子态保真度验证判定方案,成功实现了51比特簇态制备和验证。潘建伟表示,这项研究将量子系统中真纠缠比特数目的纪录由原先的24个大幅突破至51个,充分展示了超导量子计算体系优异的可扩展性,对于研究多体量子纠缠、实现大规模量子算法以及基于测量的量子计算等具有重要意义。

-

合力建设量子“大厦”

合力建设量子“大厦”2023-07-12科幻电影中的全息成像技术走进现实 有望用于自动驾驶、量子计算等领域

加拿大渥太华大学、国家研究委员会(NRC)和英国帝国理工学院研究人员,在量子技术的启发下,开发出一种新型全息摄影技术,用激光来构建三维(3D)图像,就像在《星际迷航》和《星球大战》中出现的一样。相比传统全息方法,团队开发的量子启发全息技术具有两个显著优势:首先,传统全息图易受振动影响所以曝光时间较短,但新技术使研究人员能长时间记录全息图,确保精度。但新技术使用了不同类型的干涉,研究团队指出,新全息图记录了两种光源强度之间的相关性,这些相关性甚至可以揭示单个光子的量子干涉效应,因此有望应用于量子计算等领域。当量子技术和其他技术巧妙结合,便产生了更具颠覆效果的应用。