科创热榜前沿科技周报

-

科创热榜前沿科技周报

科创热榜前沿科技周报2024-07-23一周前沿科技盘点〔101〕丨我国科研团队研发出太阳能动力微型无人机;我国科学家发现新型高温超导体

续航能力关乎无人机的“生命力”,太阳能供能是实现无人机长时续航的重要路径之一。多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

-

科创热榜前沿科技周报

科创热榜前沿科技周报2024-07-15一周前沿科技盘点〔100〕丨我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网;我国科学家首次实现以RNA为媒介的基因精准写入

中国通信学会10日在京举办的“信息论:经典与现代”学术研讨会上,我国通信领域传来捷报:北京邮电大学基于通信与智能融合的多项关键技术,搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网,验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。

-

科创热榜前沿科技周报

科创热榜前沿科技周报2024-07-08一周前沿科技盘点〔99〕丨从“盖房子”到“顶竹笋”:我国科学家首创晶体制备新方法;月球玻璃解密月球“颜色”变化奥秘

多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

-

科创热榜前沿科技周报

科创热榜前沿科技周报2024-07-01一周前沿科技盘点〔98〕丨命中“真问题”,钴酸锂电储能密度首次逼近理论极限; 二维半导体集成工艺关键环节打通

多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

-

科创热榜前沿科技周报

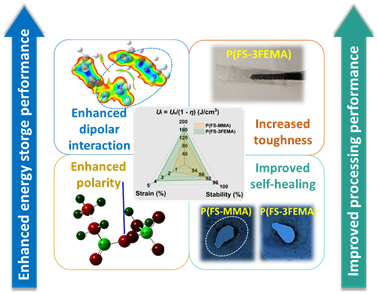

科创热榜前沿科技周报2024-06-25一周前沿科技盘点〔97〕丨聚合物电介质的性能怎么平衡?纳秒级图像处理,感算一体全光机器视觉“御”光前行

脉冲功率电容器在电子器件、汽车、航天器、电磁弹射器等装备中作为关键基础元器件获得广泛应用。较之电池电容器,电介质电容器具备超高功率密度、超快充放电速率、低成本等优势,而偶极玻璃态聚合物因其优异的储能密度、极低的能量损耗有望成为其理想材料。近日,西安交通大学张志成团队有效解决了玻璃态聚合物优异储能与加工性能长期存在的这对矛盾。

-

科创热榜前沿科技周报

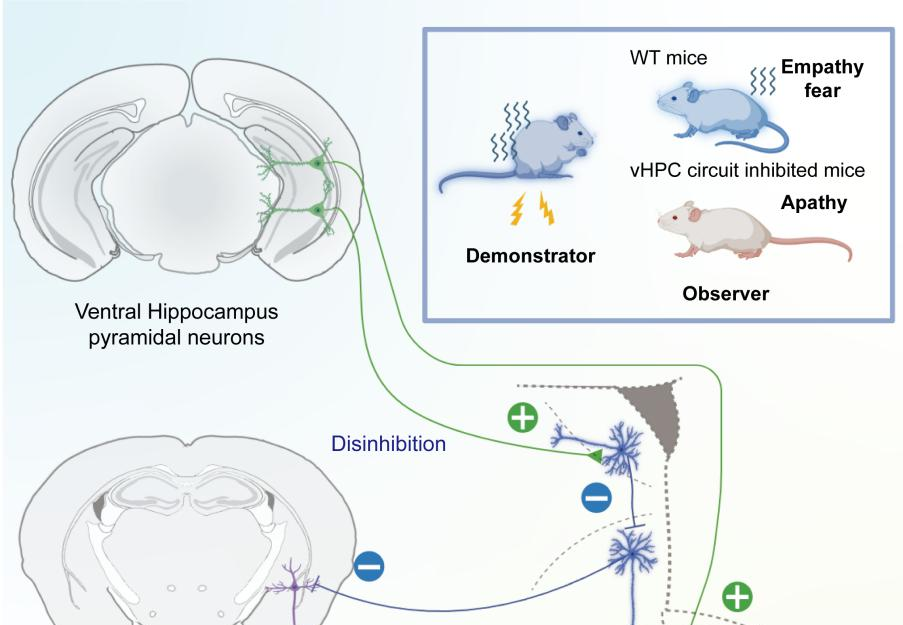

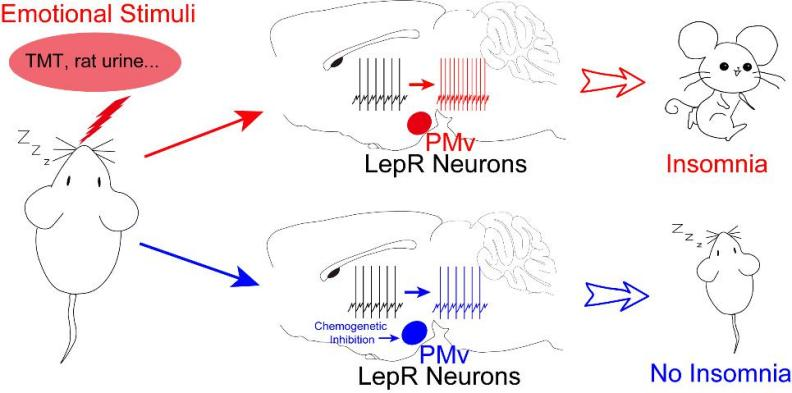

科创热榜前沿科技周报2024-06-17一周前沿科技盘点〔96〕丨细胞“语言”大模型和人类语言大模型有什么区别?剑指情绪性失眠,想办法给这个神经元加把“锁”

众所周知,语言大模型通过学习大量文本数据,掌握理解和识别语言的能力,引领了新一轮革命。多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

-

科创热榜前沿科技周报

科创热榜前沿科技周报2024-06-11一周前沿科技盘点〔95〕丨嫦娥六号 “举重若轻”落月,硬核科技拉满;全方位“复刻”人类皮肤,三维电子皮肤长啥样?

2024年6月2日至3日注定成为人类探索月球历史上浓墨重彩的一笔。自5月3日发射入轨以来,嫦娥六号探测器经历了约30天的奔月之旅,终于在月球背面南极-艾特肯盆地着陆并成功“挖宝”。月背着陆时间短、难度大、风险高。一起来看看有嫦娥六号 “举重若轻”落月的背后,哪些硬核科技在有力支撑吧。

-

科创热榜前沿科技周报

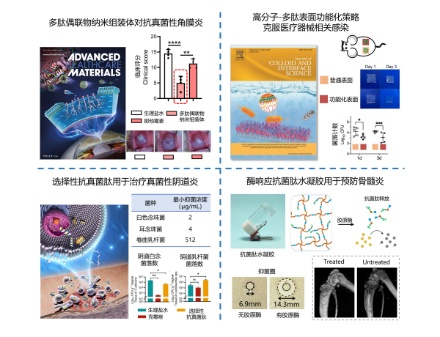

科创热榜前沿科技周报2024-06-03一周前沿科技盘点〔94〕丨世界首款!清华芯片突破再登《自然》封面;“下一代抗生素”,“肽”好用了

近日,清华大学研究团队研制出世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”。该成果刊登在5月30日《自然》杂志封面。这是该团队继异构融合类脑计算“天机芯”后,第二次登上《自然》杂志封面,标志着我国在类脑计算和类脑感知两个重要方向上均取得基础性突破。

-

科创热榜前沿科技周报

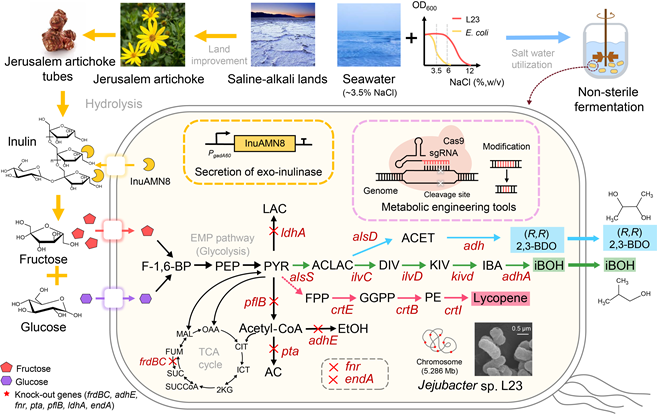

科创热榜前沿科技周报2024-05-27一周前沿科技盘点〔93〕丨先进芯片和高端设备如何“随热应变”?下一代工业生物技术的“现在进行时”是追 “新”逐“绿”

其通过虚拟模型和3D打印实物模型配合,并在力反馈手柄上增加延长杆,可提供高逼真度的、手眼一致的内镜模拟探查交互体验。

-

科创热榜前沿科技周报

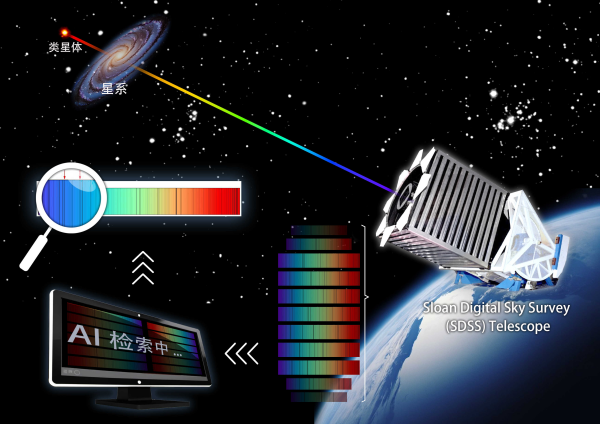

科创热榜前沿科技周报2024-05-20一周前沿科技盘点〔92〕丨人工智能在海量天文数据中“挖呀挖呀挖”;“没有参考文献的全新领域”从0到10,创新还将继续

近日,中国科学院上海天文台葛健带领国际团队,运用人工智能的深度学习方法,对国际斯隆巡天三期释放的类星体光谱数据进行搜寻和数据分析, “挖”出了重要信息。原文链接:https://photonix.springeropen.com/articles/10.1186/s43074-024-00127-6(作者 李潇潇)。