怀柔解码 | “看见生命力”!这个重大科技设施将破解生命与疾病奥秘!

发布时间:2021-10-28

发布时间:2021-10-28

信息来源:发展北京微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:发展北京微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2021-10-28

发布时间:2021-10-28

信息来源:发展北京微信公众号

信息来源:发展北京微信公众号

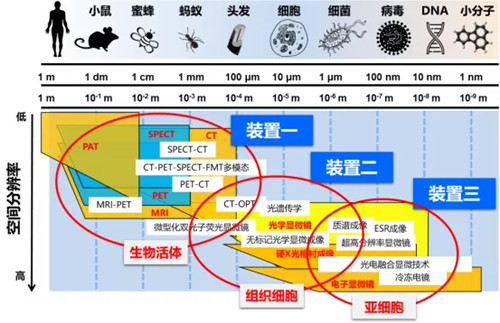

- 多模态跨尺度生物医学成像设施;介观现象;多模态跨尺度成像;活体细胞成像;医学成像;高分辨分子成像

自2017年北京怀柔综合性国家科学中心获批以来,在国家发改委的大力支持和指导帮助下,北京市、中科院、高校共同落实国家“创新驱动发展”战略,聚焦物质、能源、生命健康等科学方向,统筹布局了29个科学设施平台,其中国家重大科技基础设施5个,分别为综合极端条件实验装置、高能同步辐射光源、地球系统数值模拟装置、多模态跨尺度生物医学成像设施和子午二期,集中力量建设怀柔综合性国家科学中心创新基础设施集群,努力打造国家战略科技力量,北京怀柔综合性国家科学中心已经成为全国设施平台集聚程度最高、创新资源最为丰富的区域之一。

作为我国科学家首倡的生物医学成像领域大科学工程,多模态跨尺度生物医学成像设施将提供革命性的研究手段,对生命体结构与功能进行跨尺度可视化描绘与精确测量,进而破解生命与疾病的奥秘。

今天,让我们提前认识一下

这个能“看见生命”的“重器”吧

初识:生物医学“重器”

生命体作为最复杂的物质运动形式,其结构与功能跨越十个量级的时空尺度,并且紧密关联和互相影响。任何宏观尺度的生物行为和病理现象都有其介观水平的细胞机制,而介观现象又由其微观水平的分子机制所决定。准确理解整个生物系统需要采集和整合从分子到细胞再到高级组织的跨层次、跨尺度的结构和功能信息。然而,任一成像模态都无法实现对生物学特征进行多尺度、多参数联合观察,不同成像方法所获取的信息通常是割裂和脱节的。

如何打通尺度与模态壁垒,全面、精准地解析生命活动和重大疾病,是生命科学和医学面临的一个重大科学问题。而解决这一问题,迫切需要建设高水平、大型综合生物医学成像设施,实现多模态、跨尺度成像,“一站式”满足重大生物医学问题研究需求,多模态跨尺度生物医学成像设施“为此而生”。

成像设施效果图

想要认识TA,离不开一个核心词——成像模态。

生物医学样本可以通过与光、电、磁、热、声、力、放射线等发生相互作用来进行测量,其结果以图像的方式加以呈现,反映样本的各种固有属性。成像模态就是指基于某种测量原理、获取对象特定属性的一类技术方法。现代生物医学成像技术涵盖磁共振、超声、光学、X射线和电镜等十几种成像模态以及众多衍生模态,在组织、细胞或分子水平上为样品的结构、形貌、组分、动态和功能的观察提供了重要工具。

成像并不难,难点在于多模态跨尺度成像。

多模态跨尺度成像是对同一研究对象,利用多种成像模态,跨越不同时间和空间尺度,通过图像数据融合,全景式呈现生命活动的过程。多模态跨尺度生物医学成像设施在时空尺度和成像模态上形成从分子到人无缝对接的 “一体化”生物医学成像技术集群,为复杂生命科学问题和重大疾病的研究提供系统成像组学研究手段。正在蓬勃发展的基因组学、蛋白组学、代谢组学揭示的是生命之剧的“演员”,而正在兴起的成像组学揭示的是生命之剧的“剧照”和“剧情”。

多模态跨尺度系统设计

如何实现多模态跨尺度成像?

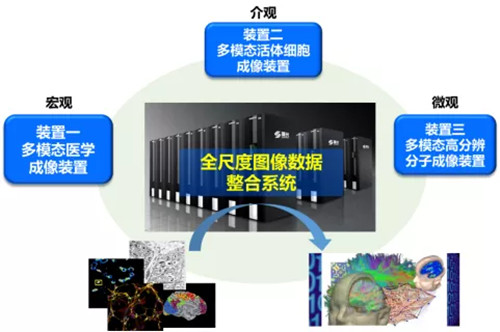

建设从分子到人的全景式结构和功能成像系统,即针对人体研究的多模态医学成像装置、针对组织细胞研究的多模态活体细胞成像装置和针对亚细胞研究的多模态分子成像装置,通过自主工程化设计和自动化改造实现硬件层面的对接。同时,建设智能融合图像的多模态全尺度图像整合系统,通过成像装置间的全尺度图像整合,实现对同一样品在不同空间、时间尺度上的成像数据的有机对接,形成跨尺度、多模态、自动化和高通量的生物医学成像全功能研究系统。

总体系统构成

了解:四大核心装置全揭秘

走进设施“内核”会发现,它由四大核心装置和一个辅助平台构成。成像手段“五花八门”,将不同物理原理、不同时间和空间分辨率的多种主流成像手段“超融合”,包括超高场磁共振成像、核医学成像、电磁学成像、光学成像和生物显微成像。

从分子到人,它可以无缝覆盖九个数量级的超大尺度范围,实现功能和分子、结构和形貌成像,具备动态、高灵敏度、无损观测能力。同时,通过全尺度整合中心,利用信息化手段,融合设施装置,提供多视角多维度的直接交互操作,实现各装置之间的互联互通。主要具备四大核心装置——

装置1 多模态医学成像装置

聚焦活体生物体的成像研究,研究对象包括小至厘米级的啮齿类模式动物、几十厘米的大型模式动物和大至米量级的人类本身。根据研究对象和研究目的需求采用不同的成像技术,从而获得完整生命体不同组织器官的结构、功能、以至分子层面的信息。主要由四个子系统构成,包括多参数磁共振成像子系统、脑神经动态成像子系统、多模态分子成像子系统以及多模态超声动态成像子系统。

装置2 多模态活体细胞成像装置

聚焦以高时空分辨率成像方式记录生理状态下活体内的精细生命活动,成像范围横跨0.1微米~1厘米五个数量级,空间分辨率可达到50纳米~1微米,成像持续时间从秒、小时、天、星期到月,无侵入成像深度将达到2毫米水平,微型化/内窥侵入式成像深度将可以达到任意深度。主要由多模态介观成像主系统,与装置一桥接子系统和与装置三对接子系统组成,其中多模态介观成像主系统包括活体动物组织高分辨成像子系统、细胞高时空分辨成像子系统和介观到微观多模态成像关联子系统共三个子系统。

装置3 多模态高分辨分子成像装置

聚焦生物大分子的高分辨率成像,针对不同样品状态下的生物大分子,获取其结构、动态、定位和演化等方面的高时空分辨率数据,用于阐明生物大分子的生物学功能和分子调控机理。主要由4个子系统构成,包括透射电子显微成像子系统、用于桥接装置二的多尺度形貌结构断层成像子系统、单分子磁共振成像子系统以及样品制备与传输子系统。

装置4 全尺度图像数据整合系统

全尺度图像数据整合装置针对医学成像、活体细胞成像以及高分辨分子成像,利用多模态跨尺度图像融合分析与人工智能技术,开展高性能软硬件服务。主要包括数据存储与预处理、信息提取与整合、可视化以及互动与远程四个子系统。

锻造:建设“步伐”大起底

科学装置建设

为了确保这一大型“生命可视化”设施稳稳落地,北京大学成立“国家生物医学成像科学中心”,统筹开展科学装置建设。

目前,在初步设计基础上完成了全部仪器设备的详细设计,深化、优化了系统设计,科学装置建设工作全面展开。部分建设进展如下——

微型化双光子显微镜,实现更大视场、三维、长时程成像,小鼠佩戴式微型化三光子显微镜突破脑皮层1mm成像深度;

稀疏解卷积超分辨率成像,实现计算荧光超分辨率成像;

双模态超分辨率显微镜,实现活细胞全景三维成像;

PK Mito系列线粒体染料,实现长时间成像更低光毒性、更好成像、更高活性;

PK Zinc 系列具有红色及远红发射的低光毒性锌离子探针,实现多通道、长时程监测离体活组织中的胰岛素囊泡分泌事件;

原子磁力计脑磁图系统,完成核心部件开发、新算法开发和系统初步集成与测试;

在超导脑磁图平台上,开发一系列脑磁成像技术,可移植到新脑磁图系统中。

基建工程

设施基建部分也稳步如期推进中——

2020.3.1 基建工程破土动工

2020.12.26 主体结构封顶

2021.8 屋面及采光天窗施工完成

发改君了解到,该设施建设周期5年,预计将于2024年底竣工验收。

值得一提的是,在多模态跨尺度生物医学成像设施加紧建设之际,相关科技创新生态也在加快构建。2021年10月9-10日,主题为“生命健康与生物医学成像”的首届“怀柔论坛”成功举办,150余名专家学者聚焦如何依托先进的生物医学成像研究设施发现和探索关键核心科学问题,深入交流和探讨。

怀柔论坛现场

纵观北京怀柔综合性国家科学中心,29个设施平台中已有4个投入试运行,5个土建工程竣工验收,剩余20个预计今年年底全部实现主体结构封顶。

“十四五”时期,北京怀柔综合性国家科学中心进入了建设与运行并重的新阶段。未来,将着力打造“科学研究与创新”新范式,不断整合科学设施与高校院所、企业等优质创新资源,加快构建协同创新网络,营造良好创新生态,更好支撑原始创新能力提升和关键核心技术攻关等国家战略需求。

相关人物