百个集中“上线”项目又曝亮点,供给侧改革、京津冀协同内外齐发力!

发布时间:2021-05-28

发布时间:2021-05-28

信息来源:发展北京微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:发展北京微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2021-05-28

发布时间:2021-05-28

信息来源:发展北京微信公众号

信息来源:发展北京微信公众号

- 协同;北京市;重大项目;地标;园区;发展;主体结构;结构性;首钢;京津冀

以供给侧结构性改革引领和创造新需求,深入推动以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”的京津冀协同发展是“五子”联动落地、形成叠加效应的重要支撑,一子向内发力,推动城市品质和承载力提升;一子向外发力,实现在更大范围和空间优化配置资源。此次集中开工的100个项目中,“以供给侧结构性改革引领和创造新需求”和“京津冀协同发展”两子项目共53个,总投资425亿元。

为了让读者们对“内外合力”有更切实体会,带您到项目现场去全方位感受下~

现场直击

城市更新+高校新校区

在东城区隆福寺地区街区修缮式更新项目现场,可以看到这个老北京商圈的部分区域已“变身”完成,引入了木木美术馆、更读书社等网红店面。

在其他区域,工程还在有序推进,置身其中不难想象项目完工后的魅力新貌。隆福寺项目分三期进行改造,一期包含隆福大厦和原一商园区,目前已完工并实现稳定运营,主要业态为办公和文化艺术消费;二期包含隆福广场、长虹影城、地铁6号线东四织补地块等,打造文旅商复合空间以及国际文化交流体验区,目前隆福寺二期已全面启动施工,预计2022年底竣工;三期为四合院风貌区改造,项目建设将助力推动古都风貌保护,力争打造“北京老城复兴金名片”~

隆福文化中心现场图

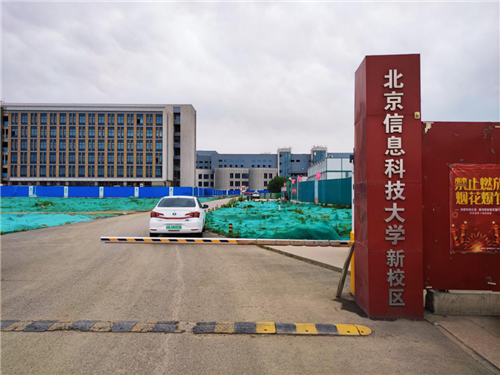

与向内发力的隆福寺项目相呼应,位于昌平区的北京信息科技大学新校区建设工程向着优化资源配置、促进区域协调的方向发力。

在施工现场,可以看到部分学生宿舍和第一教学组团已完工,预计年底将累计完成总规模的80%,计划于2021年10月首批迁入师生2500名。项目完工后将极大改变教育教学资源不足、办学地点分散的局面,同时助力区域更好发展。

北京信息科技大学新校区施工现场

实地探访过这些重大项目,再带您由点及面看看北京市“内外兼修”谋发展还有哪些亮点——

高技术制造业

领跑产业结构优化升级

在供给侧发力,产业结构优化升级是核心任务。“北京智造”投资的爆发性增长,已经成为“十四五”投资开门红的鲜明特征。1-4月全市高技术制造业投资同比增长79.9%,高于全国平均水平45.7个百分点。

集成电路产业链创新生态取得新突破,“研发线+量产线”的产业格局进一步夯实。中芯京城一期、北方集成电路技术创新中心等重大项目开工建设,北方华创高端集成电路装备研发及产业化项目即将建成投用,中电科8英寸全自动晶圆减薄机产业化机型进入生产线。

医药健康“一南一北”产业格局加快发展。大兴区加快打造“中国药谷”,科兴中维新冠疫苗原液车间三期建成投产、年产能达20亿剂。国药集团新冠疫苗扩产厂房预计年内投产。中关村生命科学园落地北京市疫苗检验中心项目。

坚持新能源化和智能融合发展方向,持续培育汽车产业发展优势。北京奔驰汽车制造升级改造项目改建部分已完成设备调试、新建部分已完成主体施工。全球最大氢能示范站—大兴国际氢能示范站建成亮相。

打造“网红打卡地”

创造和培育新消费需求

国际消费中心城市建设是融入新发展格局、推动经济高质量发展的重要抓手。今年以来,北京市推进一批商场、商圈项目建设,推动打造国际消费时尚新地标,促进消费向体验化、品质化和数字化提档升级。

崇雍大街将与隆福寺项目联动,打造个性鲜明的IP,形成市民消费的网红打卡地。

西城区推动地外大街、西单等商业街区品质提升。

朝阳区围绕“开放、多元、品质、优雅”,打造751园区“小柯剧场”、朗园“虞社演艺空间”、望京小街“望京坊”等文化消费新地标。

海淀大悦城项目开工,将有效提升海淀北部地区居民购物体验。

丽泽天街建成开业,成为丽泽金融商务区首家购物中心,以“STAGE”为概念将多种业态都融入场景体验。

首钢园区打造科幻产业集聚区,北京科技周科幻分会场在首钢园三高炉举行。

世界休闲大会场馆设施建成,世界休闲大会顺利举办。北京环球主题公园开园在即。

北京北投爱琴海购物公园即将开业,城市副中心再添“新生活探索中心”。

深入推进城市更新

加快形成整体连片效应

城市更新既是转变城市建设发展方式,由依靠增量开发向存量更新转变,也是供给侧结构性改革,有利于拉动投资消费、保障和改善民生、推动高质量发展。

引入社会资本参与老旧小区改造取得新进展。印发《2021年北京市老旧小区综合整治工作方案》,明确今年将有300个老旧小区启动综合整治,100个老旧小区完成综合整治。

存量产业空间改造形成一批新地标。首钢园区加快建设服贸会场馆项目,同时首钢六工汇项目预计于7月竣工验收。西城区推进地安门百货商场项目改造,打造什刹海历史文化新地标。二环内唯一地下商场天缘市场完成升级转型。美克洞学馆完成改造亮相,百脑汇变身艺术体验空间。

历史文化街区保护深入推进,逐步让老城“静下来”。东四南北大街环境整治提升主体工程完成,崇雍大街全线逐渐展现“文风京韵、大市银街”的古都风貌。鼓楼西大街完全亮相,实现一步一景、一景一故事。平安大街整治提升、鲜鱼口历史文化街区保护更新全面开展。

向纵深推进京津冀协同发展

立足融入新发展格局,主动谋划、积极作为,全力以赴将京津冀协同发展向纵深推进,高水平推动现代化都市圈建设,加快构建京津冀世界级城市群。

紧抓“牛鼻子”推动疏整促重大项目落地见效。坚持疏提并举,加快实施永定门外、大红门等重点地区综合治理提升。积极推动顺义空港、通州马驹桥、大兴京南物流基地转型升级。优化全市公共服务资源布局,中央民族大学新校区一、二组团建成完工,首都儿科研究所附属儿童医院通州院区开工建设。

全力支持雄安新区开局起步。“三校一院”交钥匙项目进展顺利,三所学校项目接近完工,医院项目正在开展主体结构施工。京雄城际铁路全线开通运营,北京西站到雄安的时间缩短至50分钟,从大兴机场最快19分钟可达雄安新区,雄安进入北京1小时交通圈。京雄高速公路北京段开工建设,直连直通的交通体系正在加快构建。

高水平规划建设北京城市副中心。城市绿心森林公园开园运营,城市副中心大运河博物馆和副中心剧院实现主体结构封顶,图书馆正在主体结构施工,环球影城主题公园配套市政基础设施工程5月底前完工,正在抓紧实现高水平开园运营。广渠路东延正式通车,北京学校小学部正式启用,副中心站综合交通枢纽等重点项目进展顺利。

推动通州区与廊坊北三县协同发展。京冀两地交通部门签订厂通路、姚家园路东延、石小路跨界道路接线协议,北运河(通州段)游船通航加快推进。

推动重点领域协同发展不断取得新成效。一体化交通网络加快建设,“轨道上的京津冀”加快打造;协同推进生态环境质量持续改善,2021年4月份北京市PM2.5平均浓度31微克/立方米,在周边区域“2+26”城市中最低;协同推进京冀两地生态水源保护林建设、京津两地风沙源治理,共筑绿色生态屏障;产业对接和创新协作不断深化,“4+N”产业合作格局加快构建,金隅曹妃甸示范产业园等一批重大项目建成投产,天津滨海-中关村科技园新增注册企业累计超过2000家。

新一批扩大内需、促进协同的重大投资项目落地实施,将进一步释放首都城市发展活力,加快现代化都市圈建设步伐,促进形成新的城市形态和城市网络体系。

相关人物