为冬奥护航!冬奥会背后科技创新的“北京力量”

发布时间:2022-02-14

发布时间:2022-02-14

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2022-02-14

发布时间:2022-02-14

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

- 自由视角;AI图像处理;人工智能;二氧化碳制冷剂;ODP;GWP

北京2022年冬奥会赛事激战正酣,运动健儿在赛场上挑战自我、勇攀高峰,一场场精彩比赛的背后离不开科技创新的支撑。今天小编继续为您盘点2022年冬奥会中的那些“北京力量”。

赛事转播保障

“自由视角”让观众感受到沉浸式观赛体验

“自由视角”首次由中国技术团队提供。2月9日单板滑雪女子和男子“U型场地技巧”比赛中,北京国际云转播科技有限公司提供了“自由视角”制作服务,这是首次由中国技术团队为奥运会提供自由视角拍摄服务,也是首次由中国技术团队提供的自由视角信号作为奥运公共信号向全球播出。

北京市科委、中关村管委会前期部署的国际云转播中心技术方案研究课题有力支撑了北京国际云转播科技有限公司的建立。

北京国际云转播科技有限公司开发的自由视角技术,以4K多轨广播级影像同步采集编码和画面合成技术为核心,可围绕不同中心点进行拍摄,呈现出现场人物或物体360度环绕视角的立体感效果,客户端可实现任意视角切换、自由缩放、随时暂停、定格旋转、慢动作环绕等功能,不仅可协助裁判更快速、精准地做出判罚,也让观众感受到沉浸式观赛体验。

“冰丝带”场馆内的“报道神器”

“猎豹”全称“超高速4K轨道摄像机系统”,是中央广播电视总台历时5年自主研发的一款特种摄像设备,专门用于冬奥会速度滑冰赛事的转播工作,本届冬奥会是它的首次亮相。

在冬奥会速滑比赛中,运动员速度可达到每秒15至18米,约等于时速50公里,顶尖运动员速度可达时速70公里。而“猎豹”设计技术标准能达到每秒25米,约等于时速90公里。“猎豹”还可以根据直播需要,实现加速、减速和超越等动作,从而更加灵活和随意地捕捉速滑比赛中的各种场面。

比速滑运动员跑得还快的“猎豹”

“时间切片”:可以解剖瞬间的黑科技

除了“猎豹”,中央广播电视总台技术团队还为8K直播系统开发了一套AI图像处理系统,让运动员比赛的精彩瞬间,以“时间切片”的方式呈现。

8日上午,谷爱凌为中国代表团夺得第三枚金牌的自由式滑雪女子大跳台决赛转播中,正是在“时间切片”技术的帮助下,观众通过视频回放,直观地看到谷爱凌仿佛拥有了“分身术”,从起跳到落地,多个身姿组成的腾空轨迹在同一画面中定格。

天气预测保障

高精度气象预报系统,实现“百米级、分钟级”预报

经过近四年的科技攻关,冬奥气象科技团队研发出了高精度数值天气预报模型、多源气象数据快速集成融合模型、大气涡流尺度数值模拟计算模型,还使用了人工智能和大数据技术,形成了冬奥高精度气象预报系统“睿图-睿思”。

北京2022年冬奥会和冬残奥会延庆气象服务分中心

“睿图-睿思”使得冬奥气象预报达到“百米级、分钟级”,实现了冬奥山地赛场0-10天“百米级”网格气象预报,0-24小时预报更新频率做到了10分钟一次,“百米级”网格气象预报的时间间隔也可以做到10分钟至1小时不等。

这是“百米级”业务预报技术和人工智能预报技术首次服务冬奥气象保障,多项技术填补了国内空白。这一冬奥科技项目还被纳入世界气象组织高影响天气预报示范项目,可以为国际高影响天气预报技术研发和应用提供中国经验。

冬奥天气预报用上大气“CT”

北京理工大学集成电路与电子学院吕昕教授、胡伟东团队与国家卫星气象中心合作,实现了给大气层做“CT”,为比赛提供温度、湿度、风场和降雪等天气预报信息。

北理工团队与国家卫星气象中心团队联合攻关

团队通过风云三号气象卫星进行全天候、全天时的大气观测,获取大气参数、地表参数、海洋动力环境等遥感数据。再利用自主研发的微波太赫兹遥感技术对遥感数据进行分辨率增强处理,把原始图像上的“马赛克”洗掉,获得清晰的冬奥会赛场卫星图像。最后,团队通过计算,对雪深、风场、降雨量等进行反向推演,得出每条滑雪赛道的雪深、赛场某区域的风力、是否有降雪等信息,对冬奥赛场的天气和环境进行精准预报和监测。

风云三号气象卫星

赛场公正保障

电子“鹰眼”紧盯犯规“抓现行”

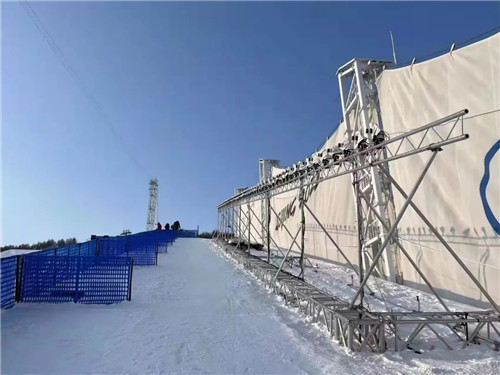

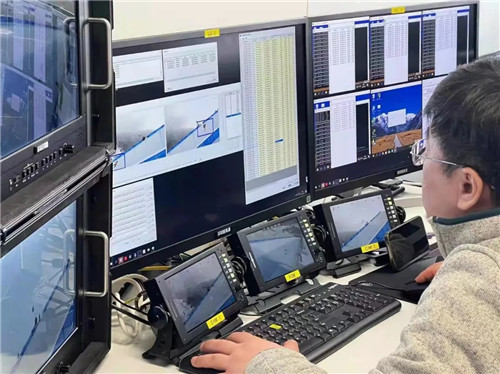

北京冬奥会首枚金牌诞生于越野滑雪项目。赛场边,一双电子“鹰眼”正在默默注视着赛场上发生的一切。由首都体育学院与汉朗科技联合研发的越野滑雪裁判辅助系统助力裁判员对比赛全过程进行准确裁定。

越野滑雪是冬季运动项目中的“马拉松”,由于赛道路线长、地形复杂、比赛时间长、速度快等特点,裁判员很难用肉眼快速准确地识别出运动员在比赛过程中的技术犯规,往往要在赛后看录像才能做出执裁决定。越野滑雪裁判辅助系统解决了这一问题,提升了判罚工作的效率与准确性。

该裁判辅助系统结合北斗精准定位功能与5G高速传送特性,在运动员易出现犯规行为的地段“布控”,做到提前预判、精准捕捉、实时上传。这种“抓现行”的方法,有效保证了越野滑雪裁判执裁的公平和高效。

除捕捉裁判外,该系统还具备辅助运动员规范动作、环境监测、赛场工作人员安全保障等多种应用。

赛场硬件保障

“冰丝带”里连破奥运纪录!“最快的冰”藏着秘密

北京冬奥会速度滑冰项目开赛以来,多项夺冠成绩打破奥运会纪录。北京冬奥会如何为世界运动员打造一块“最快的冰”?

在国家重点研发计划“科技冬奥”重点专项“国家速滑馆智慧场馆建设和应用关键技术研究与示范应用”项目支持下,“冰丝带”的建设者创新性地采用了二氧化碳跨临界直冷制冰系统,使“冰丝带”成为奥运历史上首个使用该项技术的速滑馆。

二氧化碳跨临界直冷制冰技术是当前冬季运动场馆最先进、最环保、最高效的制冰技术之一。它的应用,不仅能够为冬奥会比赛提供温度高度均衡的冰面,同时还可以使国家速滑馆碳排放量接近于零。

该项目负责人、国家速滑馆总工程师李久林表示,“冰丝带”采用了环保性和安全性最佳的自然冷媒——二氧化碳制冷剂,其ODP(破坏臭氧层潜能值)为0,GWP(全球变暖潜能值)为1,并且无异味,不可燃,不助燃,是可持续性最好的冷媒之一。与传统制冷系统相比,能效提升20%以上。

此外,国家速滑馆还配有一套场馆智能化能源管理系统,能够把制冰产生的废热用于除湿、冰面维护、场馆生活热水等,全冰面模式下每年仅制冷部分就能节省200多万度电,并且整个系统的碳排放趋近于零,相当于约120万棵树实现的碳减排量。

在整套系统加持下,“冰丝带”整体冰面的温差不超过0.5摄氏度,这意味着整个冰面赛道硬度一致,非常有利于运动员滑出好成绩。

北京2022年冬奥会科技相伴,让我们一起走进冬奥会,为这些酷炫科技点赞!

相关人物