好奇心推动的科学盛会:2022中关村论坛系列活动——北京脑科学国际学术大会举办

发布时间:2022-08-17

发布时间:2022-08-17

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2022-08-17

发布时间:2022-08-17

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

- 中关村论坛;北京脑科学国际学术大会;研究成果

8月13日-15日,2022中关村论坛系列活动——北京脑科学国际学术大会(Beijing Brain Conference)举办。本届大会在中关村论坛执行委员会办公室指导下,由北京脑科学与类脑研究中心(以下简称“北京脑中心”)联合北京市科学技术协会、北京中关村生命科学园管理委员会共同主办。大会历时3天,包括1个主论坛、24场专题论坛。

大会在中关村论坛官方网站、心仪脑平台、bilibili(B站)、科协频道、北京电视台北京时间新知栏目等多个平台同步直播,受到了广泛关注,累计约30万人次线上参与。

全球脑科学研究交流盛会

北京脑科学国际学术大会是北京脑中心联合国内外脑科学与类脑研究机构共同打造的领域内高端国际学术交流活动品牌,自2020年以来两年一届。本届大会联合京内外25家顶尖脑科学研究机构共同组织,其中包括:中国科学院、北京大学、清华大学、北京师范大学、中国中医科学院、首都医科大学、电子科技大学、粤港澳大湾区脑科学与类脑研究中心、重庆脑与智能科学中心等。

北京脑中心联合主任、北京大学终身讲席教授、首都医科大学校长饶毅在致开幕辞时指出:由好奇心推动的、科学家发起的、研究人员认真实验精心分析的是好科学的主流,特别是生命科学、脑科学的核心。我们应该坚持对的、优雅的、有创造性的脑科学、生命科学研究。

饶毅教授致开幕辞

2022北京脑科学国际学术大会秉承“好奇心推动的科学家认真从事的研究是好的科学研究”,邀请了杜克大学名誉教授Miguel Nicolelis、斯坦福大学教授Robert Malenka、香港科技大学校长叶玉如院士、粤港澳大湾区脑科学与类脑研究中心主任高天明院士、牛津大学教授Tim Denison、Scripps研究所教授Ardem Patapoutian、哥伦比亚大学教授Charles Zucker、圣路易斯华盛顿大学医学院教授Jonathan Kipnis、日内瓦大学教授Christian Lüscher等来自美国、欧洲知名高校和研究所的43位外籍嘉宾及国内外顶尖专家及优秀的青年科学家共计150余位作线上报告。

Charles Zuker特别为大家分享了一个有趣的发现:糖在肠道的受体SGLT1,脂肪在肠道上皮细胞的受体CD34/GPR40/GPR120,并表示非常关注中国科学家们所开展的研究工作。实验室的青年科学家和博士后也积极参与收看了本次大会。

哥伦比亚大学教授Charles Zuker

本次大会也受到了国内专业观众的高度关注。中国科学院生态环境研究中心Faiola课题组全员观看直播,并称赞道:“几乎全是干货,业界良心。”

纯学术、全球化定位

大会主题报告环节,与会专家分别分享了各自领域研究成果。

杜克大学名誉教授Miguel Nicolelis

Miguel Nicolelis以“脑机接口:从基础科学到神经假体以及神经恢复”为题,介绍了最前沿技术脑机接口如何使灵长类动物的大脑与机械、计算和虚拟设备直接双向互动而不受身体肌肉或感觉器官的干扰。

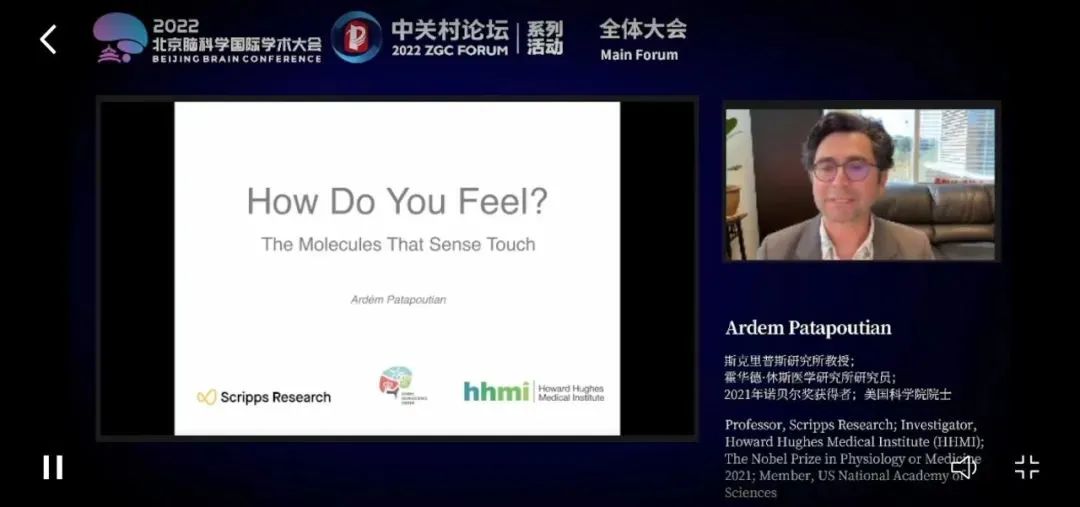

斯克里普斯研究所教授Ardem Patapoutian

2021年诺贝尔奖获得者,Ardem Patapoutian以“触觉感知的分子受体”为题,与观众深入探讨其实验室发现的PIEZO1和PIEZO2(压力激活的阳离子通道),临床研究证实了这些通道在人类生理学中的重要性。

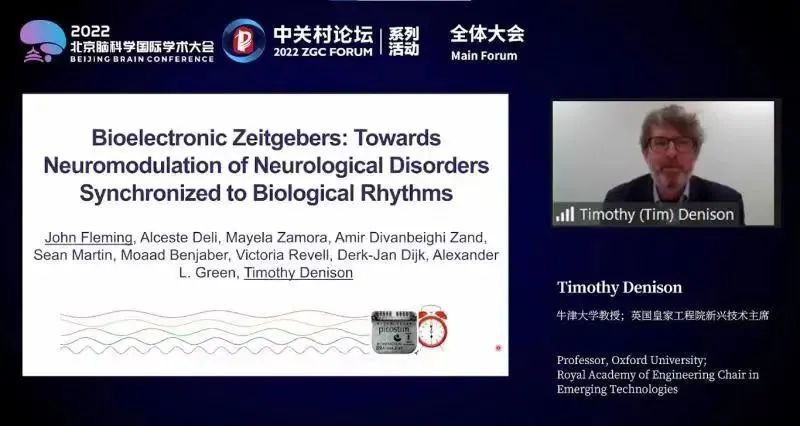

牛津大学教授Timothy Denison

Timothy Denison以“生物电子的授时因子:与生物节律同步的神经调控”为题,介绍了在大脑唤醒网络中植入神经刺激器的最新研究进展,及在设计中融入时间生物学,从而在理解大脑节律规律的基础上,进一步促进健康节律的产生。

主题报告之外,分论坛也精彩纷呈。其中,在基础认知方向,大脑发育与脑发育疾病分论坛聚焦于大脑发育过程中神经细胞多样性产生、神经环路构建、神经发育相关疾病和神经再生等方面研究的最新进展,为解析脑发育相关疾病和神经再生的机理提供重要基础;意识的认知神经机制分论坛针对“什么是意识和自我意识产生的要素以及意识在认知过程中的核心功能”这一意识的实际问题进行专题探讨;神经环路研究机制与前沿技术分论坛与听众们分享中枢与外周神经环路重建以及在记忆、疼痛调节、疾病中各种类型神经环路的调控机制方向的新技术与新发现等等。

在脑科学前沿技术方向,成像技术与神经生物学分论坛邀请了近年来成像技术和探针活跃的研究者,力图给大家一个整体概念;非人灵长类脑科学前沿分论坛邀请了非人灵长类脑科学领域具有代表性的学者和大家分享了新技术的开发和新非人灵长类模型的引入为脑科学研究带来的新的发展和发展方向等等。

在脑重大疾病研究方向,包括孤独症谱系障碍-客观量化诊断、睡眠与睡眠障碍、觉醒睡眠、抑郁症、中药脑保护与脑健康等脑重大疾病相关研究以及脑疾病大数据与智慧医疗的最近研究进展。

在类脑智能与脑机接口方向,脑机接口与神经调控分论坛深入介绍人类神经接口的前沿技术,为来自医学、神经科学、神经工程学及人工智能等不同领域的研究者提供探讨现阶段挑战、分享想法与专业知识及启发未来方向的机会与平台。神经计算分论坛聚焦大脑的感觉处理原理、工作记忆及决策等关键计算过程,展示跨大脑研究各个层次的研究成果,有望启发新一代的人工智能算法。脑器交互分论坛涵盖脑与生物器官交互、脑与外界非生命的器械以及上述两类交互的融合智能体,并探讨脑器交互的途径和潜在的应用价值。

在儿童青少年脑智发育方向,聚焦儿童青少年脑发育及其认知、行为发展的关系,探讨脑智发育的基本规律和影响机制。

此外,除学术论坛外,还将在8月20日-21日举办为期2天的创新会场活动,旨在促进科学前沿问题讨论及基础科研与临床转化、技术产出的结合。

8月15日,大会落下帷幕,大会主席、北京脑中心联合主任罗敏敏表示:科学的本质是国际性的,脑科学研究的进展造福于全人类。积极开放的科学交流帮助我们相互学习,推动新的科学发现,普及科学文化,并对于学生和年轻研究人员的职业发展尤其有益。我们期待在北京举办下一届国际脑科学大会,并且可以有直接的面对面的交流。

北京脑中心联合主任罗敏敏

本届大会作为2022中关村论坛系列活动之一,得到了北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会,北京市科学技术协会,北京中关村生命科学园管理委员会,中国认知神经科学学会,中国神经科学学会,北京神经科学学会的大力支持和关注。

关于中关村论坛

中关村论坛创办于2007年,以“创新与发展”为永久主题,是我国面向全球科技创新交流合作的国家级平台。论坛由科技部、发展改革委、工业和信息化部、国资委、中科院、工程院、中国科协和北京市政府共同主办,由教育部、财政部、人力资源社会保障部、国家知识产权局、中国贸促会、自然科学基金委及世界知识产权组织、国际科技园及创新区域协会支持举办。论坛主要包含论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布、前沿大赛、配套活动等六大板块,在主会期外,举办贯穿全年的常态化系列活动,高位链接全球创新资源。

相关人物