这里是原始创新策源地!媒体探访北京新型研发机构

发布时间:2022-09-10

发布时间:2022-09-10

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2022-09-10

发布时间:2022-09-10

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

- 创新策源地;新型研发机构;中关村论坛;国家战略科技力量

2022中关村论坛将于9月22日至27日在京举办,届时将有一批优秀的科技园区、科创企业和创新成果闪亮登场。9月8日,北京市委宣传部和市科委、中关村管委会联合组织在京媒体记者,开展了“展现北京市打造国家战略科技力量”的主题采访活动。

近年来,北京积极吸引科技创新人才及高水平创新团队,推动建设世界一流新型研发机构,积极促进创新链、产业链、资金链深度融合,有力支撑国际科技创新中心建设。北京干细胞与再生医学研究院、北京雁栖湖应用数学研究院、北京脑科学与类脑研究中心等一批高水平新型研发机构应运而生。

这些新型研发机构采取与国际接轨的治理模式和运行机制,协同多方资源,从事基础前沿研究、共性关键技术研发,成为抢占国际科技竞争制高点的重要科技力量。

活动当天,记者们深入新型研发机构现场,与科研人员展开互动交流,了解科研人员在原始创新和关键核心技术领域取得的成绩和突破,以及新型研发机构在引进和培养创新人才方面取得的进展和成效。

干细胞,不是奢侈品

干细胞研究院展厅

日前,我国科学家在全球首次实现了哺乳动物完整染色体的可编程连接,今年8月26日这一重磅成果在线发表于《科学》。北京干细胞与再生医学研究院是参与研究单位之一。

什么是干细胞?为什么要开展干细胞治疗?干细胞研究现状如何……记者们在北京干细胞与再生医学研究院(以下简称干细胞研究院)找到了答案。

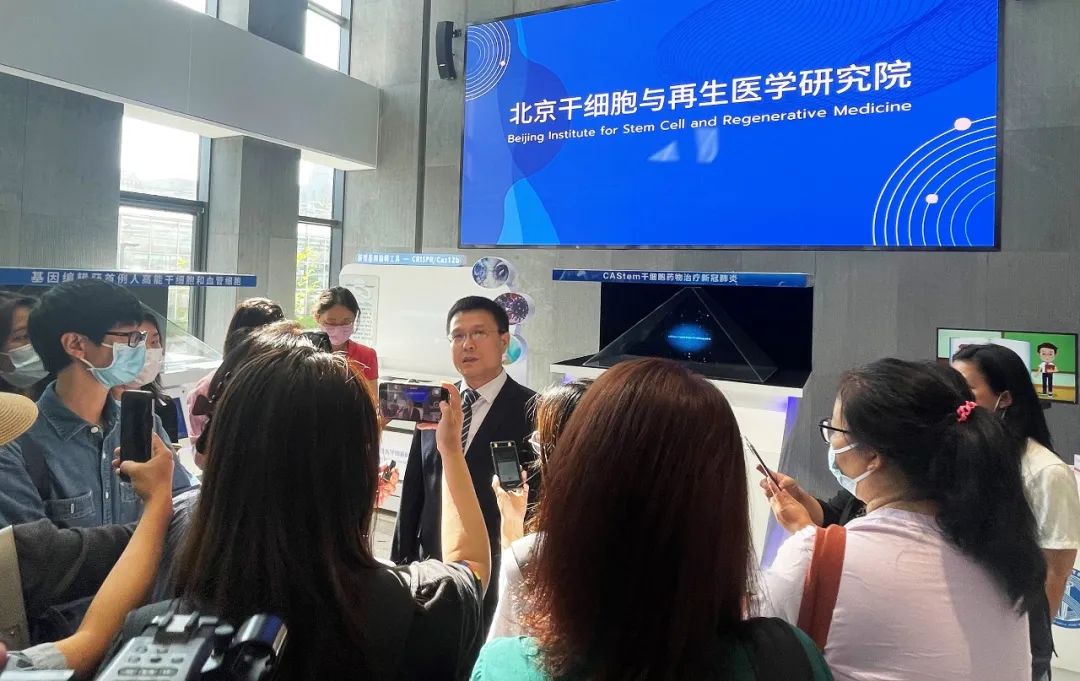

胡宝洋接受记者采访

“干细胞是一类可以自我更新、具有多向分化潜能的细胞,能产生构成机体的各类细胞类型。”干细胞研究院执行院长胡宝洋向记者们介绍,“干细胞的治疗是将干细胞输注或移植到患者体内,修复或者替代受损细胞或组织,从而达到治疗目的。”

“我们希望把干细胞做成一种普适的治疗方式,而不是个别人使用的奢侈品,满足这一条件的只有药物,所以我们要研发的就是干细胞药物。”胡宝洋表示。

干细胞研究院于2020年4月正式挂牌,是由北京市人民政府和中国科学院共建的新型研发机构。干细胞研究院面向干细胞与再生医学领域的重大前沿科学问题和共性关键技术需求,通过前瞻性的科研布局,创新体制机制,力争取得原创科研突破,解决人类重大难治性疾病。

经过两年多的发展,干细胞研究院内部搭建起了相对完备的运行组织架构,在传统运行管理部的基础上,设立了独具特色的产业转化部,包括转化孵育平台、商务法务平台,还建立了专门从事生命科学伦理研究的科技伦理研究中心。

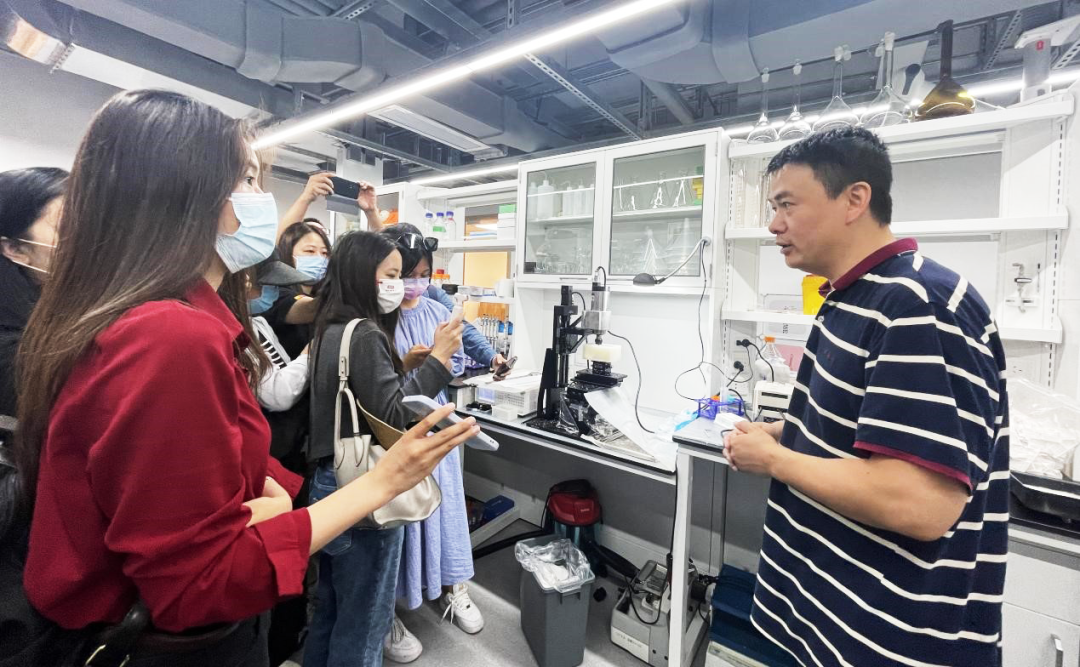

记者们分别参观了干细胞研究院智能制造平台和细胞资源与制备中心。

郝捷接受记者采访

如果要生产干细胞药物,就必须要有种子。细胞资源与制备中心就是制备种子细胞的地方。“细胞作为非最终灭菌生物制剂,需要全程无菌控制,才能保证细胞制剂更安全更可靠。”干细胞研究院细胞资源与制备中心主任郝捷告诉记者们。

当前,干细胞研究院已取得了多项原创性突破。除了最新发表于《科学》的成果,研究人员还首次揭示脑血管内皮细胞调控神经前体细胞命运决定的新机制,帮助更全面地理解大脑发育进程和基本规律,为神经系统疾病诊断提供了理论基础。

此外,针对戊二酸血症等单基因遗传病、肌萎缩侧索硬化(渐冻症)等部分难治性罕见病,干细胞研究院开展了基因治疗研究,其中针对戊二酸血症的AAV(腺相关病毒)基因治疗已在吉林大学第一医院开展研究者发起的临床研究,首例治疗患者身心安全,且随访指标也得到了改善。

雁栖湖,打造数学研究的天堂

记者参观应用数学院沙盘

“这里给了我一个‘望远镜’、一个‘显微镜’……”

“我的梦想在这里不再高不可攀!”

……

一群数学爱好者就住在北京市怀柔区雁栖岛上,他们来自北京雁栖湖应用数学研究院(以下简称应用数学院),这家新型研发机构于2020年6月正式挂牌,院长为中国科学院外籍院士、清华大学求真书院院长丘成桐。

应用数学院老师们接受记者采访

“我们的研究人员来自世界各地,因为数学他们相聚于此。”应用数学院常务副院长刘正伟告诉记者们,应用数学院依托清华大学相关优势学科,遵循“75%中上游应用数学、25%基础数学”的发展模式,组建了多个主流应用数学科研团队,聚焦中上游的科学研究,广泛探索科学前沿,推动交叉学科发展。

“这里不仅风景优美,还有非常多的黑板,可以供我们随时记录一些想法和讨论结果。”应用数学院助理研究员程崇很喜欢目前的工作环境,他说,“这里给了我一个‘望远镜’、一个‘显微镜’,让我可以看得更远、看得更清楚,从中发现自己原来掌握的知识只是数学世界里很浅薄的一层浮云。”

应用数学院研究员吴杰则在这里发现:“我的梦想不再高不可攀,而是一种可以实现的技术,是一种真正触及实践的技术。”

吴杰的主要研究领域是代数拓扑和应用拓扑研究,他提出了同时适用于云数据与图结构数据的统一拓扑方法,并将大数据处理的代数拓扑方法与丘成桐先生的道路复形的思想方法进行融合。未来,吴杰希望拓扑研究可以助力破解生命的密码。

自成立以来,应用数学院非常重视引进全球优秀数学人才。截至目前,应用数学院已累计引进科研人员130余人,已组建基础数学、计算数学、代数拓扑、统计学、量子信息和量子计算、大数据和人工智能、区块链和密码学、动力系统、数学物理、数字经济、生物信息与控制论等11个方向的科研团队。

脑中心,诠释科学之美

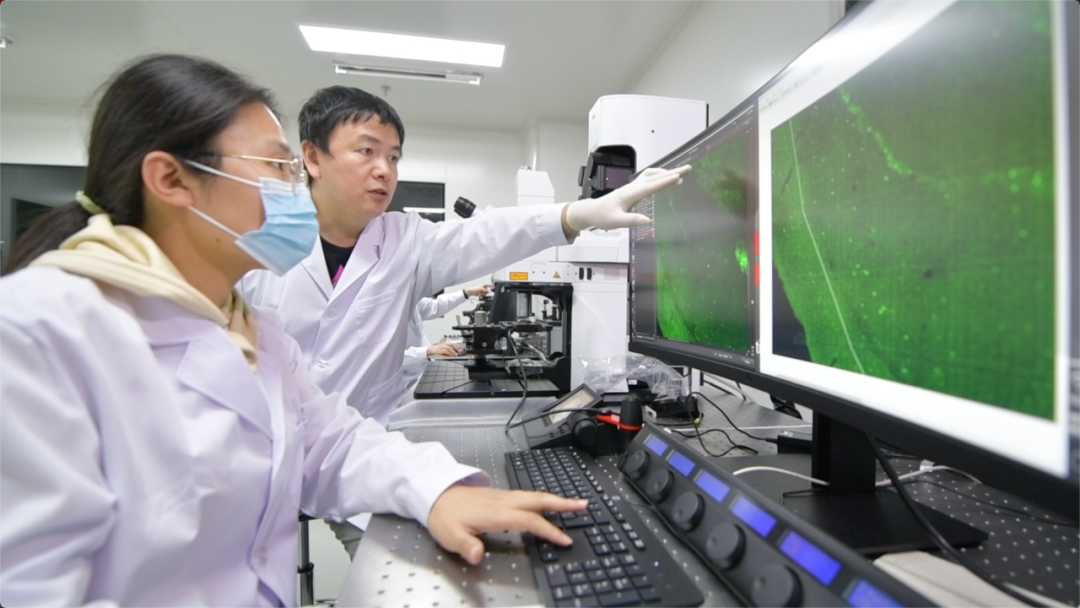

赵瑚(右一)指导学生在共聚焦显微镜下做脑连接图谱成像

“我们团队目前使用的生物仪器设备,大部分是中国制造的。”北京脑科学与类脑研究中心(以下简称脑中心)高级研究员赵瑚很自豪地向记者们介绍说。

赵瑚在加入脑中心前,曾经在美国工作了20年,主要从事口腔医学与生物学方向研究,他笑称:“自己本来可以成为一名出色的牙医,如今却改行研究小白鼠的神经。”

赵瑚在脑中心的实验室,主要致力于新型透明化技术的研发,并通过开发透明化技术成像外周神经系统来了解大脑图谱。

赵瑚在做实验

通过自己拍摄的精美影像,赵瑚向记者们展示了使用共聚焦显微镜拍摄的小鼠大脑切片和小鼠爪,看似杂乱无章的影像在赵瑚眼中是无比漂亮的珍宝。他在闲暇时就会播放这些视频,一看就是好几个小时。“它们真正展现了神经科学之美,非常激动人心。”

赵瑚介绍:“其他实验室也可以借助我们的技术绘制大脑神经连接图谱,或者观察中枢神经系统的神经连接体。”

科研人员介绍研究项目

脑中心是由北京市政府联合中国科学院、北京大学、清华大学、中国医学科学院等单位共同建设的新型研发机构,于2018年3月正式挂牌,首都医科大学校长、北京大学终身讲席教授饶毅和北京生命科学研究所资深研究员罗敏敏担任脑中心联合主任。

目前,脑中心对接国家科技创新2030重大项目,重点围绕脑认知基本原理解析、认知障碍相关重大疾病、类脑与脑机接口、共性技术平台和资源库建设等方面开展攻关。

按照“高起点、开放型、国际化”的要求,脑中心已经引进了全职PI达32位、技术中心主任9位、合作研究员80位。脑中心的李雅堂、白凌、周景峰3位青年科学家还获得了美国国立卫生研究院K99/R00奖。

井淼向记者介绍实验室情况

脑中心“90后”研究员井淼来自北京大学,他的研究领域非常前沿,比如给看不见的分子戴上一个“小灯泡”,让看不见的分子变得可见。

“说起来很简单,但做起来并不容易。”细胞间通讯和合作是井淼的研究方向,他正在带领团队借助新的分子工具探究大脑信息交流的奥秘。

本次活动是为2022中关村论坛预热宣传的第五场活动,后续还将继续组织相关活动,带领媒体记者探访更多硬核科技成果,实时了解2022中关村论坛最新的进展情况。

相关人物