优秀成果频出,交叉融合在路上!市基金重点研究专题在这些方面发力

发布时间:2024-08-05

发布时间:2024-08-05

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2024-08-05

发布时间:2024-08-05

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

信息来源:北京国际科技创新中心微信公众号

基础研究作为科技创新的源泉,已成为国家综合国力竞争的重要战场。习近平总书记指出,建成科技强国必须具备的第一个要素是拥有强大的基础研究和原始创新能力,持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。

2024年,北京持续实施基础研究领先行动,强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局。北京市自然科学基金以重点研究专题项目形式,高强度支持数学、物理、化学、生命等基础学科及其交叉学科,定位于“突出学科交叉,支持前沿探索,聚焦问题导向,服务北京发展”,通过体系化布局指南,引导优秀年轻科研人员开展实质性交叉合作,持续打破学科壁垒,促进多学科交叉融合。

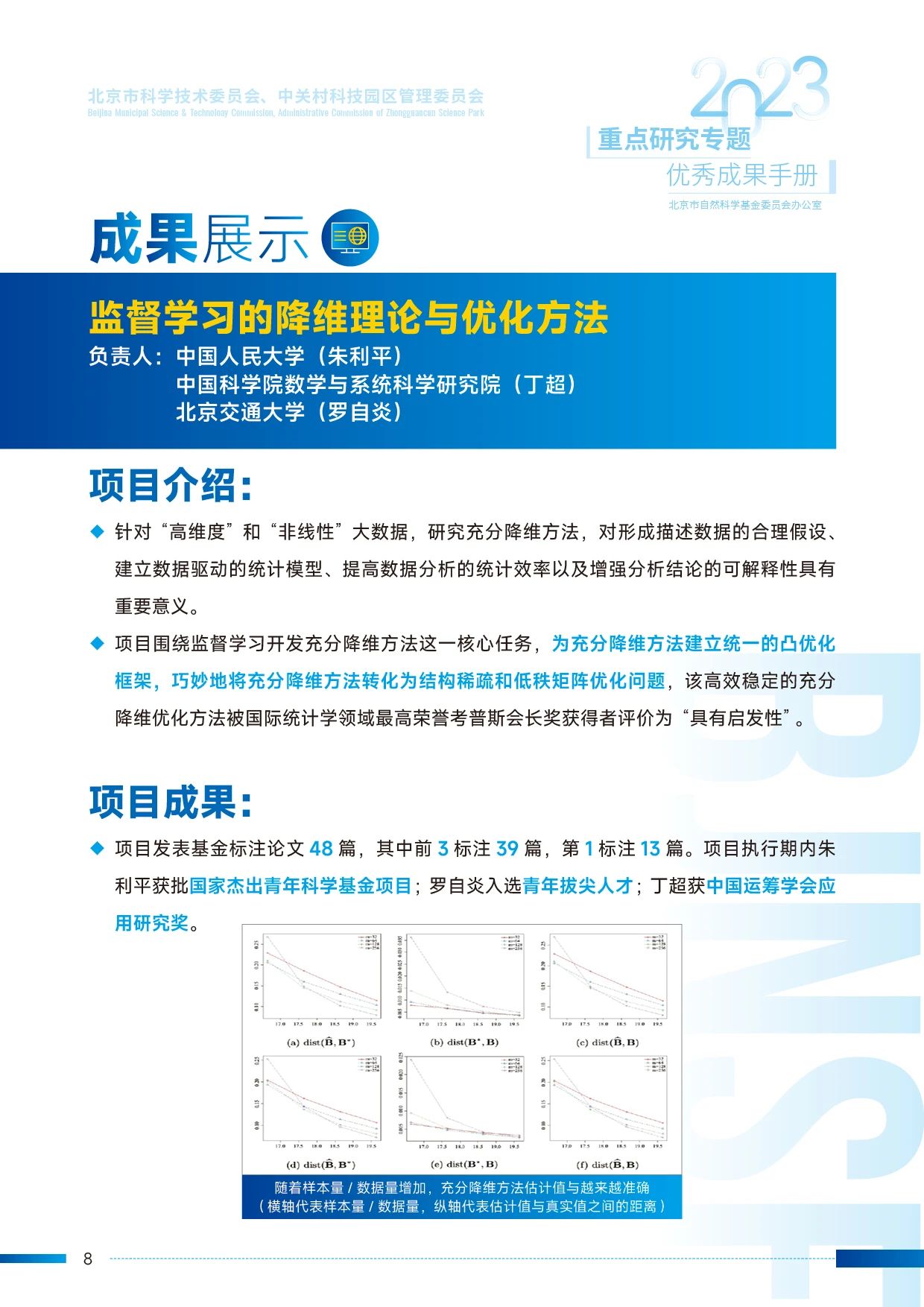

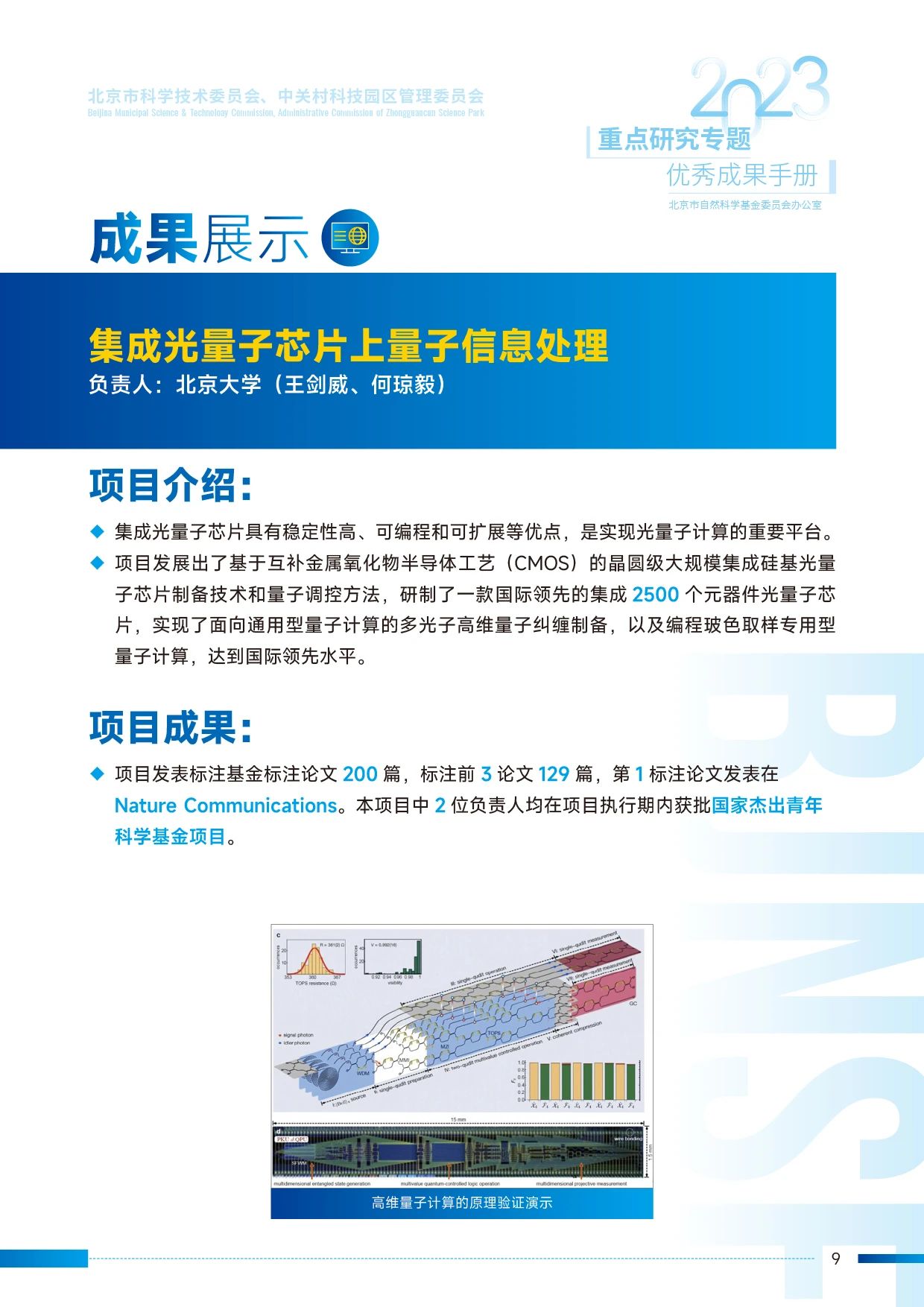

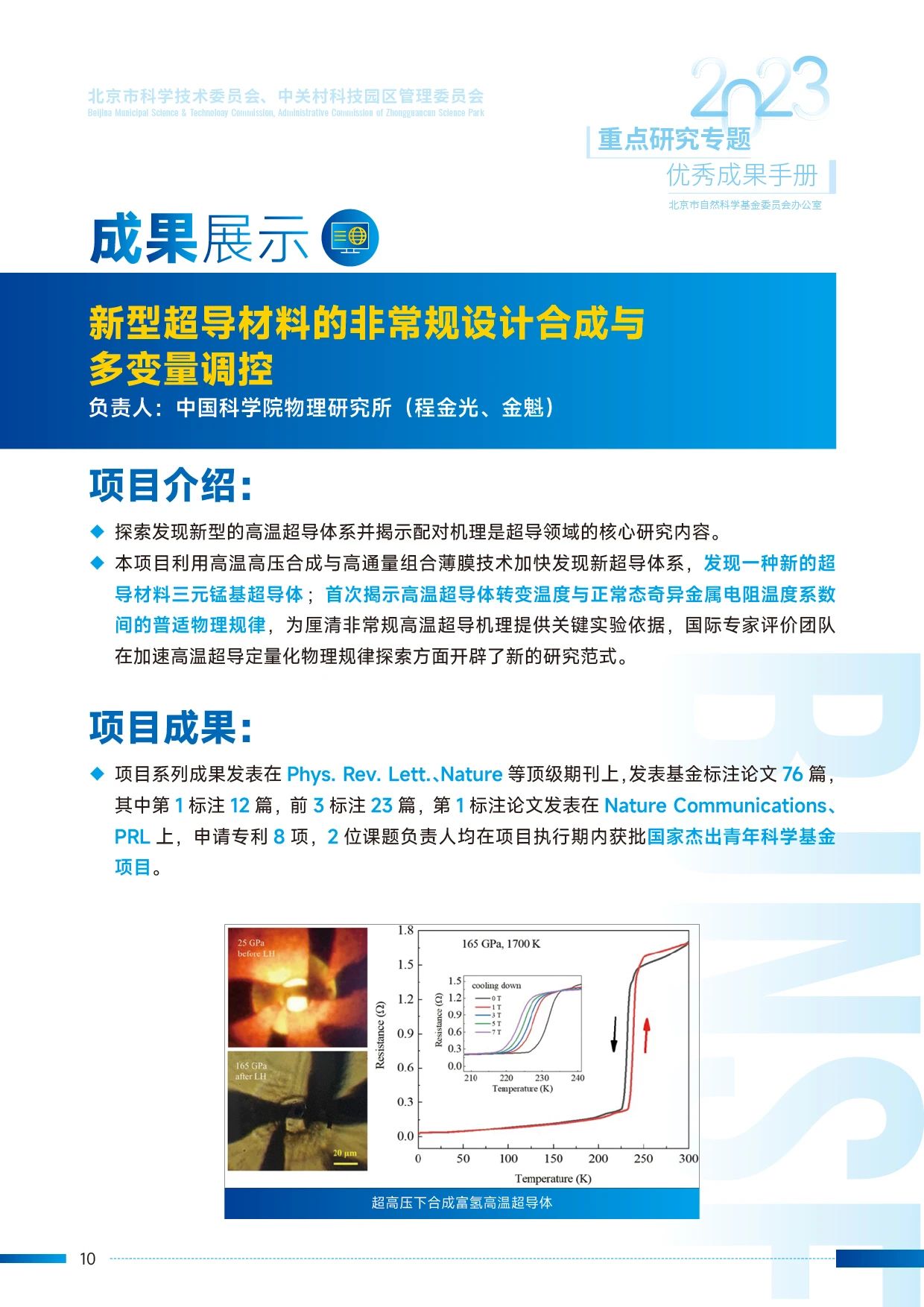

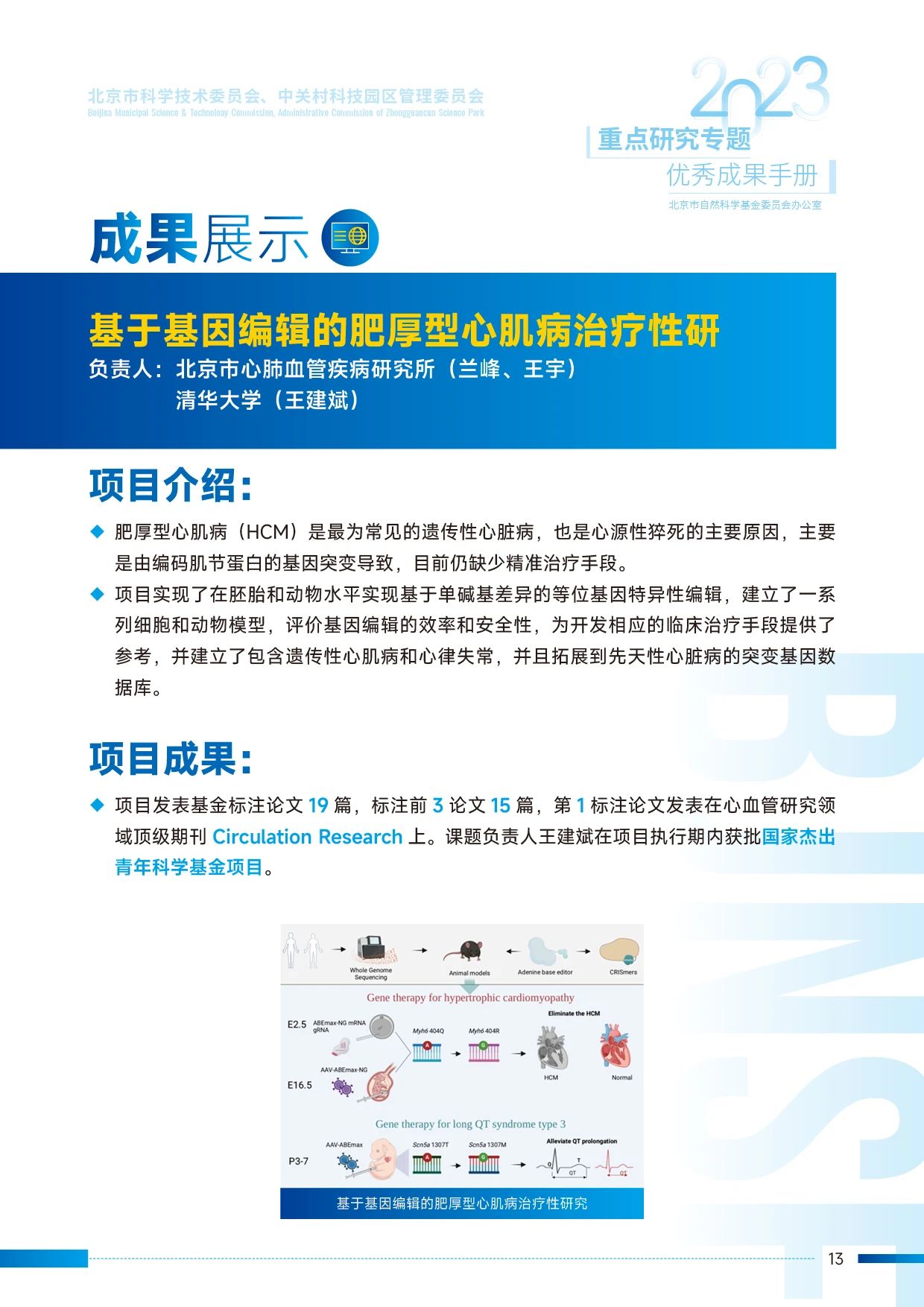

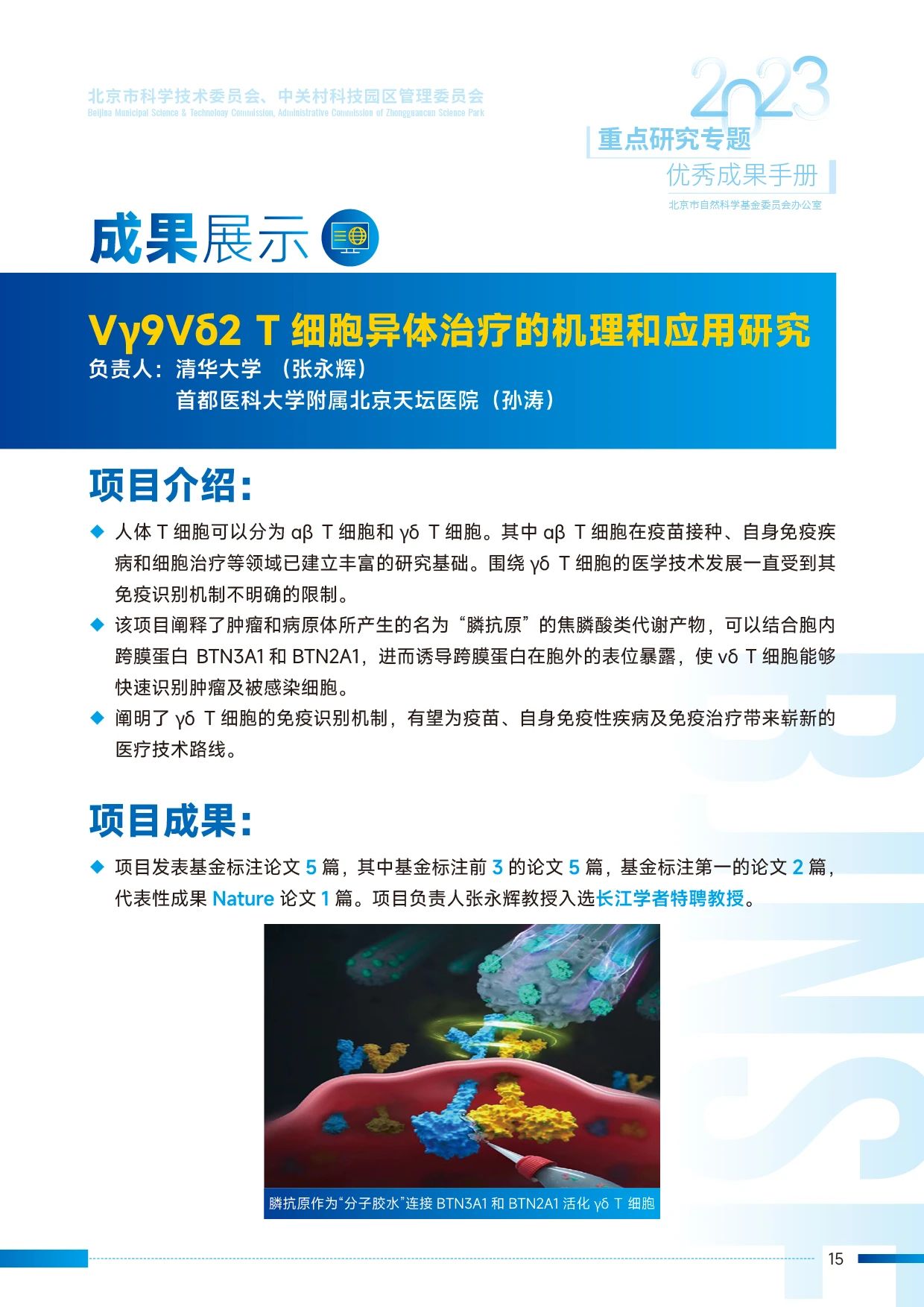

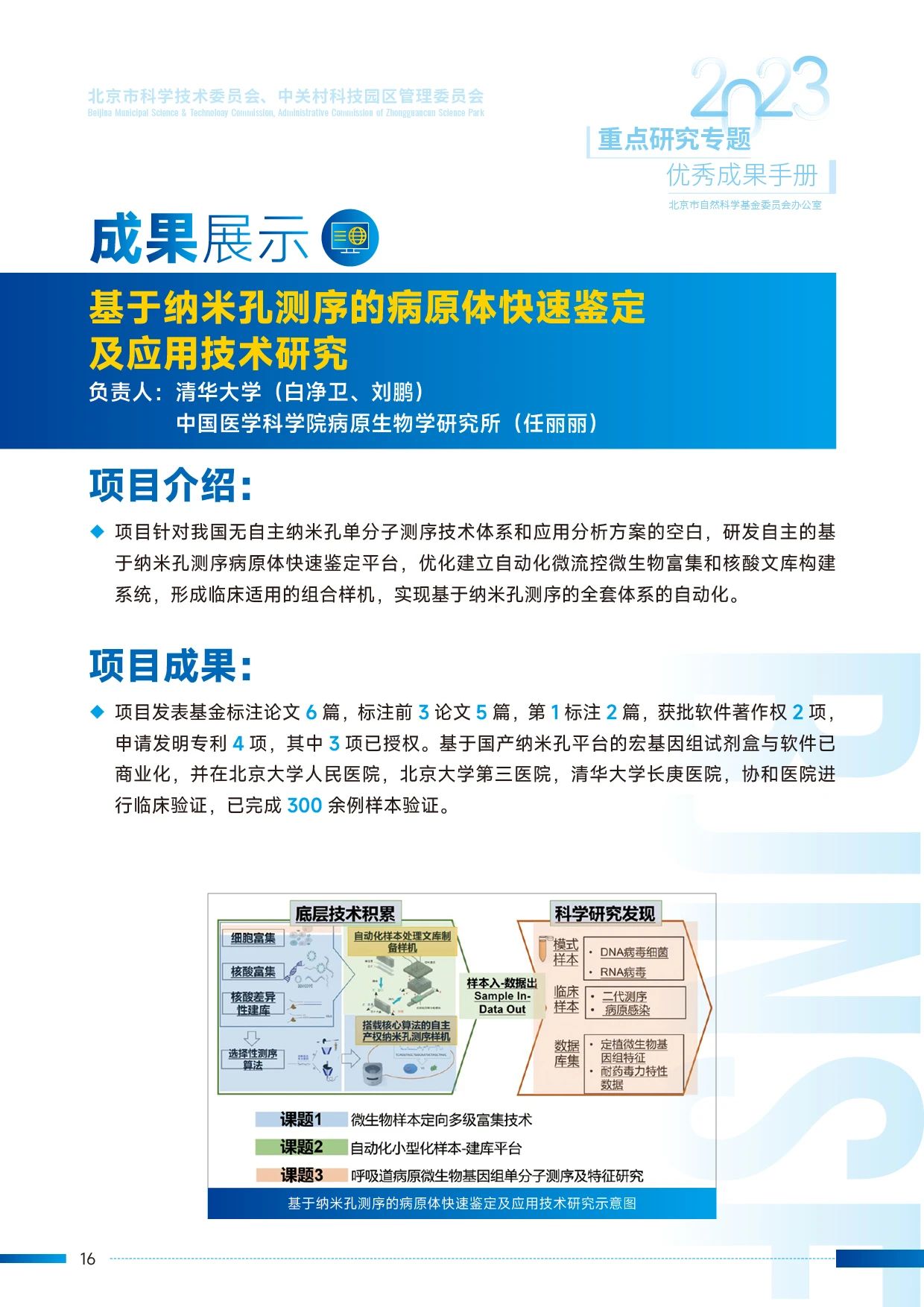

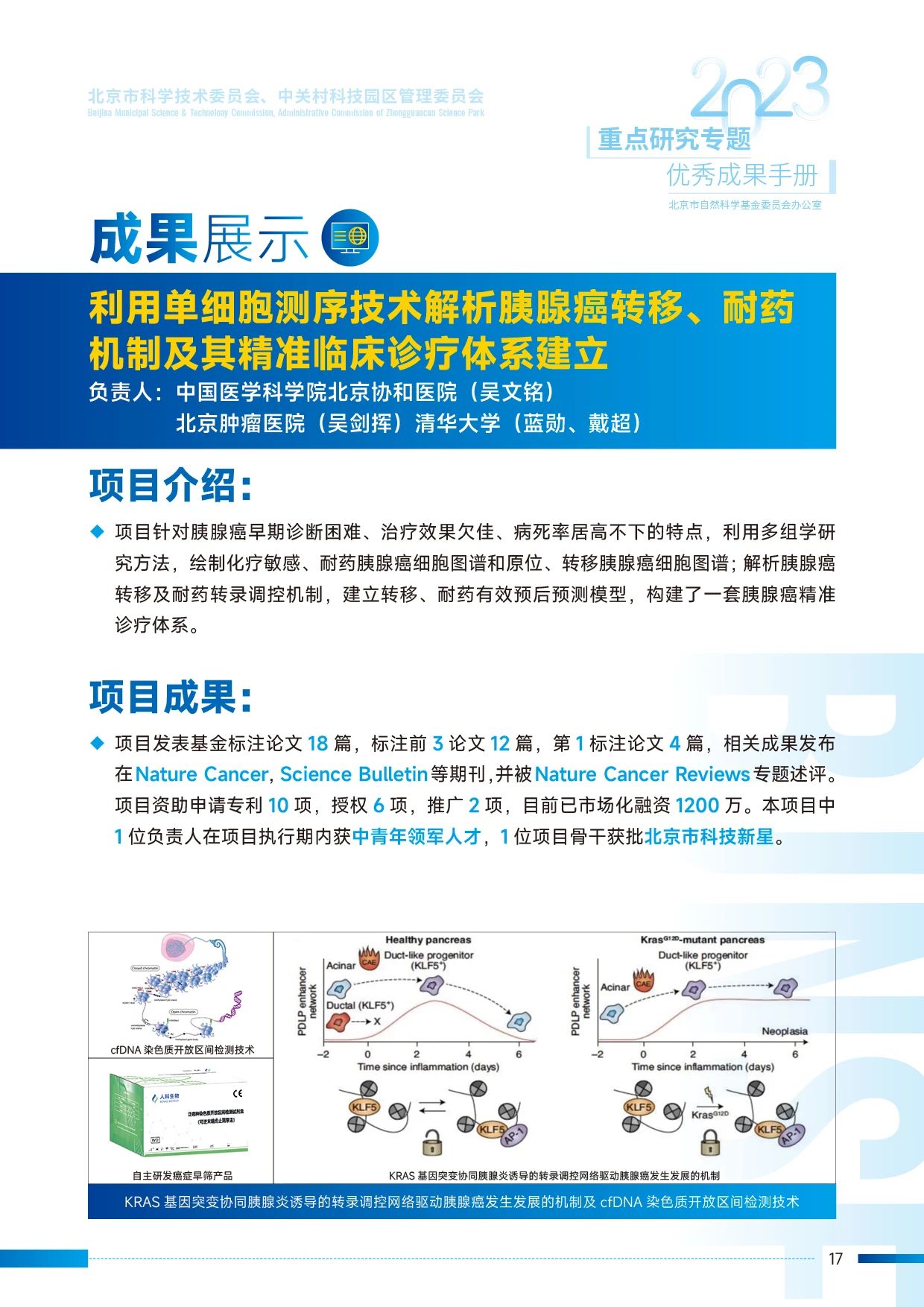

本批结题的23个项目,取得一批面向世界科学前沿的重大原创科研成果,其中集成光量子芯片前沿研究、γδ T细胞的免疫识别新机制等研究成果被《科学》《自然》等国际顶尖期刊报道。基于纳米孔测序的病原体快速鉴定打破国外同类测序仪对中国用户的限制,在国产纳米孔平台实现RNA直接测序。监督学习降维优化方法获国际统计学领域最高荣誉COPSS奖,被评价具有启发性。基于基因编辑的肥厚型心肌病治疗效果获类器官之父、诺贝尔奖获得者等国际权威专家首肯。

该批项目成果荣获奖励62项,其中国家级奖励2项,省部级奖励16项。项目执行期间培养高层次人才14人,包括国家杰青9人、长江学者1人、领军人才4人。

专家说

中国科学院院士 乔杰

基础研究是科技创新的基石。它不仅是推动现代化经济体系建设的战略支撑,更是实现科技长久可持续发展的关键所在。北京市自然科学基金作为支持北京市基础研究的重要力量,致力于推动基础研究和应用基础研究的深度融合,鼓励科学家围绕北京建设国际科技创新中心的重要领域开展深入探索。

重点研究专题项目是北京市自然科学基金专项支持学科交叉,促进学科融合发展的创新举措。本次成果展示收录了北京市自然科学基金重点研究专题部分优秀成果。这些成果既有重大理论突破,也有高价值应用潜力。例如生命+方向的布局促进了细胞生物学、肿瘤学、生物化学与分子生物学、计算机科学、生物医学工程等学科的科研人员跨领域、跨单位合作。其中刘光慧等团队系统鉴定人间充质前体细胞的更生因子合集,揭示人类基因组暗物质驱动衰老的机制,入选了2023年度中国科学十大进展。孙智晶等团队构建国内首张妇科医学知识图谱,建立妇科疾病分类诊断模型和POP治疗方案辅助决策模型。

立足长远,推动基础研究领域关键问题的解决,就要坚持“四个面向”去发现问题、提出问题,才能真正解决问题。希望市基金重点研究专题继续加强体系化布局,坚持鼓励交叉协作,继续积极支持中青年科学家承担重大类型项目,吸纳优秀中青年人才凝练交叉科学问题群、深度参与项目评审,引导科研人员充分、灵活利用前沿技术手段开展多维度探索,为创新发展提供基础理论支撑和技术源头供给,不断推动北京基础研究领先行动。

成果手册

负责人说

中国人民大学 朱利平

北京市自然科学基金重点研究专题项目支持大数据统计学基础研究、鼓励统计学与多学科交叉融合。项目为我们开展大数据统计学基础研究工作提供了充足的经费支持,让我们能够集中精力开展基础研究,攀登科学高峰;项目还为我们搭建了跨学科合作交流平台,支持大数据统计学基础理论创新及其在公共管理、商业分析和生物医学等多个领域的应用研究。我们期待继续发挥团队优势和学科优势,为北京乃至全国大数据统计学人才培养和科学研究做出更大更积极的贡献。

北京大学 王剑威

北京市自然科学基金重点研究专题项目对重要基础科学领域和交叉研究方向给予了非常好的支持,大大加强了课题间、北京市院校间的深入合作与交流。项目在经费使用上给予了很大灵活性,为科研人员专心攻关领域内关键技术和基础科学问题提供了强有力的保障和支持。在项目支持下,我们两位课题负责人均获得了国家自然科学基金杰出青年基金项目的资助。期待重点研究专题项目持续推进,为更多的青年科研人员创造合作的机会和平台。

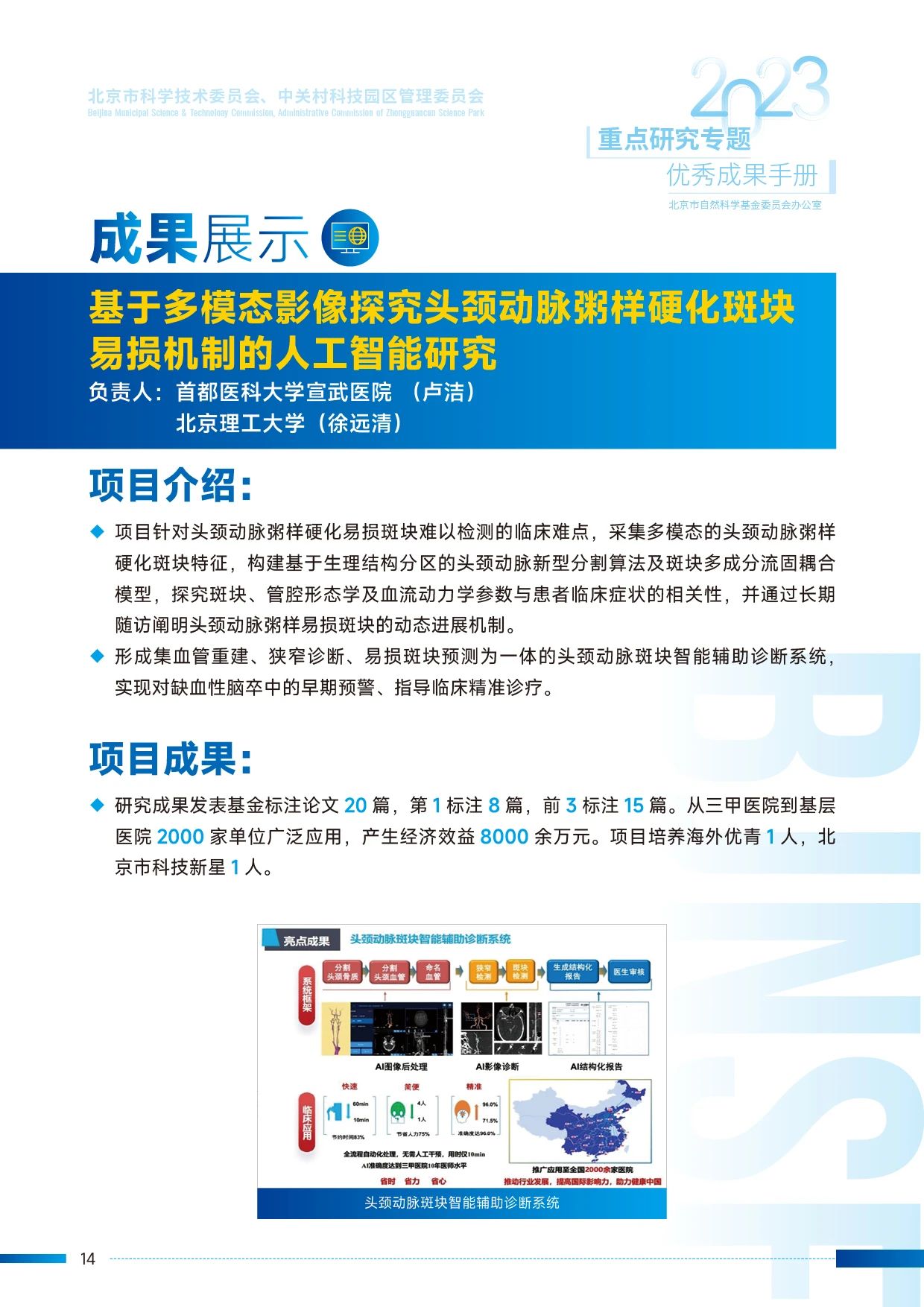

首都医科大学宣武医院 卢洁

脑血管病发病率高、致死率高,社会负担沉重。早期、精准识别头颈动脉易损斑块、指导临床积极开展预防治疗,可以有效降低脑血管病发生率。北京市自然科学基金重点研究专题项目为医工交叉提供了研究资助,为医院与高校提供了合作平台,促进了科技创新。我们课题研发的头颈动脉斑块智能辅助诊断系统已形成软件,获批全国首张头颈血管影像人工智能三类医疗器械注册证,推广应用至全国2000家医院,实现从三甲到基层全覆盖,真正推动了人工智能技术扎根临床、服务临床。

清华大学 张永辉

在我科研工作遇到瓶颈、急需资助时,北京市自然科学基金重点研究专题给予了我极大的帮助。我们主要研究T细胞抗原识别机制,并通过设立子课题,与天坛医院开展了临床合作,促进了交叉融合。在项目支持下,我们不仅在T细胞免疫识别的基本原理方面取得了重要突破,还在胶质母细胞瘤的临床治疗中实现了货架型T细胞的应用突破。此外,项目的支持也帮助我个人荣获了教育部长江学者称号。

相关人物