诺奖得主入驻,为细胞基因治疗而生的梦工场在这里→|了不起的科技园

发布时间:2025-07-11

发布时间:2025-07-11

信息来源:创新创业中关村微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:创新创业中关村微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-07-11

发布时间:2025-07-11

信息来源:创新创业中关村微信公众号

信息来源:创新创业中关村微信公众号

三年前,这里还是火花四溅、机器轰鸣的铁钉厂,空气中弥漫着金属的气息。如今,伴随旧厂房的涅槃重生,同一片土地上涌动的是探索生命奥秘的澎湃激情——这里,是中关村(大兴)细胞基因治疗产业园,目前北京市唯一聚焦细胞基因治疗的专业高地。

旧钉厂蝶变:

从金属冷光到生命之光

2022年6月,响应疏解非首都功能的战略部署,大兴区这座曾以铁钉闻名的金属制品厂,迎来了历史性的转身。

短短18个月,一场令人惊叹的“空间魔术”上演:4万平方米老旧厂房,蝶变为13万平方米的现代化生命健康产业园。 21栋建筑拔地而起,精心规划了9万平方米标准化药械研发生产空间、1万平方米孵化培育空间、1万平方米产业加速空间,不仅重塑了空间形态,更实现了产业能级的跃升。

“传统园区往往是‘先规划、再建造、后招商’,而我们颠覆了这个流程。 前期深入调研生物医药行业痛点,尤其广泛走访企业家、工程师、技术负责人,从企业的真实需求倒推项目立项,可以说,我们是为企业‘量体裁衣’打造的定制化园区。”中关村细胞基因治疗产业园总经理助理罗真介绍。

定制,首先体现在产业空间的打造中:为满足企业研发、中试、生产一体化的核心诉求,园区硬件全面升级——厂房层高跃升至7.2米(远高于传统厂房层高),承重能力达1500公斤/平方米, 楼体内置风井、电梯实现人流、物流、污物流严格分离。双路供电、蒸汽直供、定制排污系统一应俱全。“拎包入住,入驻即投产” 的便利,为创新效率按下加速键!

群星闪耀:

前沿创新者的“理想实验室”

揭幕不到一年,这片创新沃土已星光璀璨。

1位诺奖得主、8位院士的智慧光芒在此交相辉映,北京马歇尔中心、普华赛尔、基因启明、亦度生物、五加和基因、威斯克生物、循生生物等10余家细胞及基因治疗、新型疫苗领域的头部企业,纷纷在此“安营扎寨”,产业集聚效应喷薄而出。

在这片热土的核心地带,诺贝尔生理医学奖得主巴里·马歇尔教授领衔的国际科技创新平台“北京马歇尔中心”,正驱动着关乎亿万人健康的重大创新成果——幽门螺杆菌(胃癌)疫苗及结核病疫苗,从十年前实验室的“概念研究”全速驶向产业转化的“北京方案”。

幽门螺杆菌,是被世界卫生组织列为I类致癌物的“胃部刺客”,中国是全球感染与胃癌“双高发”地区,据统计,约1%到3%的感染者最终将罹患胃癌,全球至今尚无疫苗上市。

结核病每年导致上千万人口发病,是全球最大的单一传染病死因(超越新型冠状病毒),造成死亡几乎是HIV/AIDS(艾滋病)的2倍。中国结核病防治负担沉重,新发病例位居世界第三位,发病率下降速度缓慢,疫苗研发迫在眉睫。

第二届“一带一路”科技交流大会上,马歇尔教授在100多个国家的1500名代表面前首次提出针对胃癌预防和结核病防治的全球首创策略,该策略正是以诺奖团队研发的幽门螺杆菌(胃癌)疫苗和结核病疫苗为重要基础。

目前,两类疫苗已完成所有临床前研究工作,正在启动多个国家的国际多中心临床试验,在各国政府的有力支持下有望加快推动全球上市步伐。北京马歇尔中心建设办公室负责人夏平博士表示,“作为科技创新与产业创新融合发展的关键桥梁,未来我们还有多条国际创新管线落地北京,正同步申请国家科技重大专项。在国家的大力支持下,我们与国家科研院所、北京新型研发机构和国家临床研究机构携手合作,推动国际重大科技合作平台——BVI全球实验室北京分部的成立。同时,马歇尔教授发起成立的全球科学基金会,也正在同步计划设立北京办事处。”

“马歇尔教授不仅是诺贝尔奖获得者,也是中国政府友谊奖和中华人民共和国国际科技合作奖的获得者,”罗真表示,“我们期待他能吸引更多海外顶尖科学家汇聚北京、扎根大兴,共促研发与转化。园区也将全力以赴,为中心争取全方位的政策护航。”

园区内,更多创新的火花在生命科学的最前沿竞相绽放。 有企业正利用腺病毒载体(AAV)的精巧“运载工具”,开发基因药物,为长期无解的罕见病寻找希望的曙光;还有很多团队深耕于细胞治疗的广袤蓝海,iNKT细胞(恒定自然杀伤T细胞)、TIL细胞(肿瘤浸润淋巴细胞)、RAK细胞(嵌合抗原受体T细胞)……多条技术路线并驾齐驱, 向癌症、免疫疾病等重大健康挑战发起全新攻势。无数智慧的光芒在此交织碰撞,无数突破的种子在此破土萌发。 这里,不仅是一个产业的磁场,更是一座照亮人类健康未来的“理想实验室”。

新“兴”力量:

链主生态赋能“中国药谷”

“园区坐落于大兴生物医药基地的门户位置,是一座‘园中园’。”罗真这样强调其区位优势,“距首都医科大学大兴校区(校本部)仅1公里,中国食品药品检定研究院2公里,大广高速1.5公里,大兴国际机场20公里。”他认为,园区能赢得企业青睐并高速发展,源于地理优势、产业生态与强力政策资源的“三重赋能”。

如今,园区能为入驻企业提供覆盖业务发现、战略开发、临床前研究、中试生产、临床研究、注册上市全链条的一站式服务。

通过产业链式招商,从细胞基因治疗的前端研发到后端生产的每个关键环节,都有“链主”企业强力支撑。 在链主企业的牵引下,一个充满活力的“未来健康产业创新联合体”已然在园区初步形成。“入园企业与我们绝非简单的租赁关系,而是深度绑定的产业合作伙伴,基于头部企业的集聚效应,我们正着手搭建产业孵化平台,如概念验证、周期验证、专利评估等,旨在挖掘并培育更多早期优质项目。” 罗真说。

同时,他表示,让企业“来得了、留得住、长得好”,离不开北京市强有力的政策支持。生物医药行业素有“双十定律”(十年时间、十亿美元投入),作为长周期、高风险、高回报的领域,产品进入生产前的研发阶段亟需大量支持。

北京市科委、中关村管委会精准施策,先后发布《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》《北京市加快细胞与基因治疗产业创新发展三年行动方案》,全力布局医药健康新赛道。 同时,通过设立产业基金、专项课题等多元方式,为企业发展过程中的痛点难点提供系统性解决方案。 “值得一提的是,《北京市加快细胞与基因治疗产业创新发展三年行动方案》的发布和解读,正是在我们园区举行的。” 罗真说。

目前,北京市已形成“北研发(昌平、海淀)、南转化(大兴、亦庄)”的生物医药产业格局,中关村(大兴)细胞基因治疗产业园的使命,正是成为促进科技成果转化与产业化的“加速器”,打造新质生产力的标杆平台。

当老钉厂的最后一颗铁钉归于沉寂,这片土地已华丽转身,跃升为探索生命前沿的“新地标”。 它的崛起,不仅是大兴区“破茧成蝶”的产业升级典范,更是北京建设全球生命科学创新高地落下的关键一子。 在这里,每一个微小的细胞都蕴藏着改变未来的潜能,每一次基因治疗的突破都在叩响人类健康新纪元的大门。 这座从钉厂涅槃而生的园区,正以新“兴”力量,引领我们驶向更健康的未来!

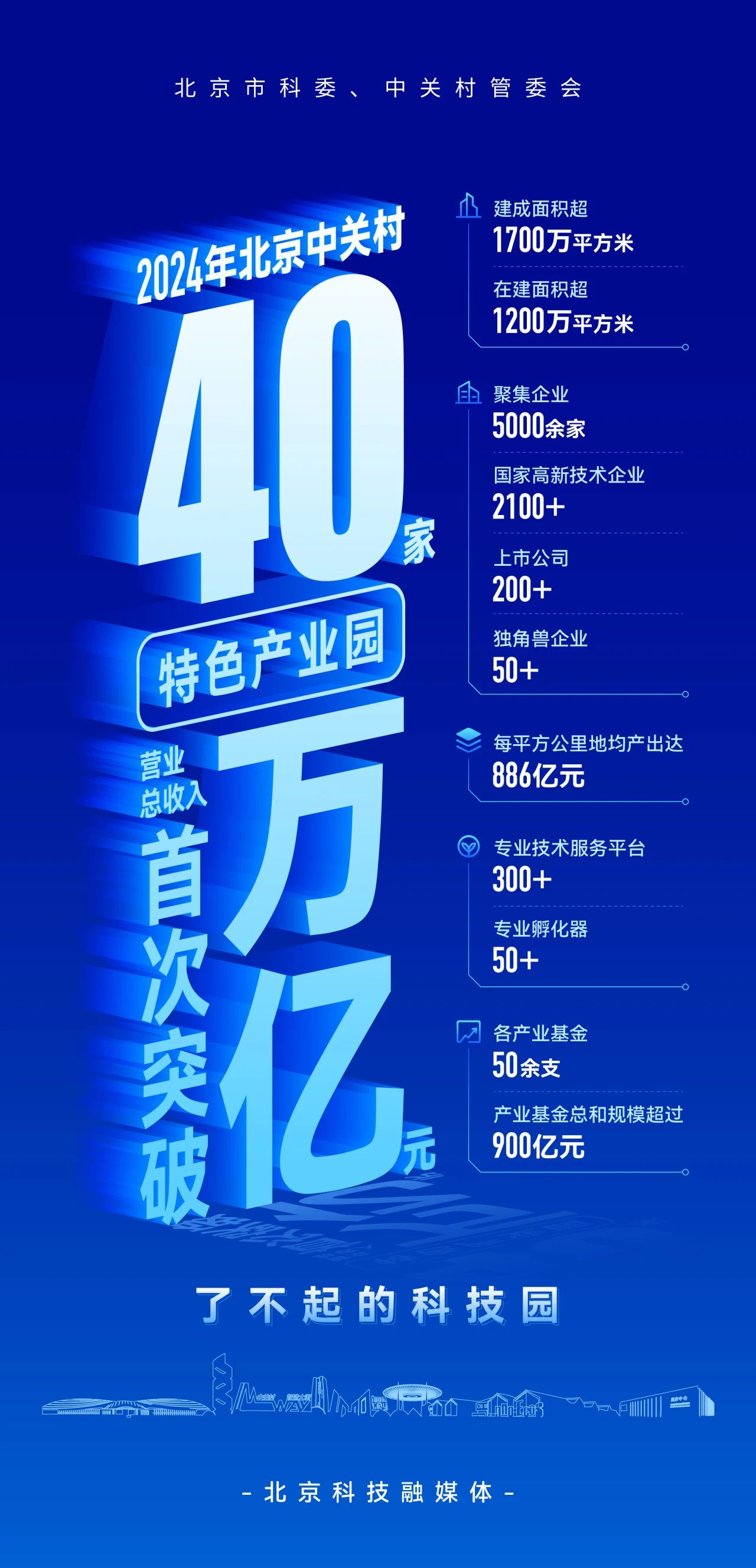

2024年,中关村40家特色产业园营收总规模首次破万亿元。创新活跃、特色鲜明、服务精准、要素齐全、产业集聚,这些要素已然成为中关村特色产业园的金字招牌。北京科技融媒体推出《了不起的科技园》专栏,带你一览各特色产业园风采。

相关人物