“甜蜜革命”!北京90后科研团队打造智能细胞工厂,量产阿洛酮糖

发布时间:2025-10-23

发布时间:2025-10-23

信息来源:北京日报

字体:

大

中

小

信息来源:北京日报

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-10-23

发布时间:2025-10-23

信息来源:北京日报

信息来源:北京日报

“超级嚼蜡菌”能在精炼石油的同时,产出可利用的高蛋白质残渣——早在1976年,科幻小说《石油蛋白》就描绘了微生物生产食品原料的新思路。

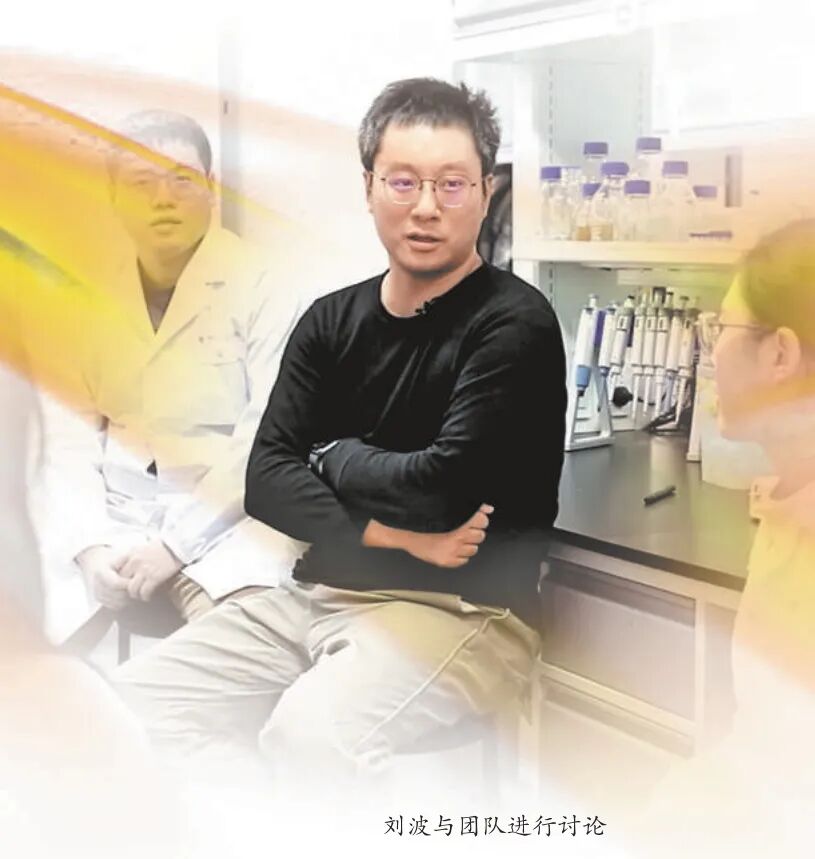

现在,在北京昌平,依托全球首创的“一步发酵法生物合成工艺”,“90后”科技工作者刘波正带领团队,推动微生物生产的新食品材料阿洛酮糖快速走向市场。

科研有点“甜”

2025年7月2日,国家卫生健康委员会发布新食品原料公告行政许可,批准AS10菌株直接发酵法生产阿洛酮糖技术。在未来科学城,北京微元合成生物技术公司(以下简称微元合成)创始人刘波会见客人时,经常会递上一小杯“糖浆”——杯中透明黏稠的液体,就是利用微生物技术生产的阿洛酮糖。

阿洛酮糖在自然界中含量很低,仅在无花果、小麦等作物中微量存在,因此也被称为无花果糖。不过,刘波手中的这杯糖浆,并不是从无花果中提取来的,而是产自基于合成生物技术的“智能细胞工厂”,也就是用微生物“造物”。

合成生物制造的突破被誉为“第三次生物技术革命”,它能以环境友好的方式,低成本、高效率地获取人类所需的物质。刘波近十年的科研工作,一直聚焦于合成生物领域。

生产食品原料是合成生物的重要应用方向,其中,糖类是一类庞大的有机化合物,除了口感甜蜜的蔗糖、果糖,还包括淀粉、纤维素等。依托合成生物制造的优势,可以研发出没有健康负担的糖类产品,为大家的生活再增甜蜜。

想获得收获的“甜”,免不了要先吃科研的“苦”。在中国科学院微生物研究所攻读博士学位期间,刘波接触的第一个科研课题就极具挑战——寻找一种能“吃油”的细菌,让它分解餐饮废弃油脂,也就是大家常说的地沟油,同时产出人们所需的聚合物材料,解决地沟油处理的难题。

“细菌也会‘挑食’,对它们来说,地沟油不好‘吃’。”刘波笑着说,虽然确实有部分微生物以油脂作为自身的能量来源,但能量转化效率极低。要想让它们高效地处理地沟油,就要从基因层面进行大刀阔斧地改造。但这种细菌有4000多个基因发挥着重要的功能,想要准确地锁定关键的编辑靶点,无异于大海捞针。

做过全面的基因组学分析后,刘波看着结果不由得苦笑,要实现“细菌吃油”,需要编辑的靶点数量可能多达50处。“哪怕是仅仅编辑几处靶点,得到的结果都充满不确定性,更别说要同时改造50处,可能细菌都不认识自己了。”

在这项实验中,检验菌株改造成效的标志,就是看细菌能否高效率地分解油脂。一旦实验启动,刘波的工作节奏就以3个小时为一个周期,昼夜不停。“细菌接种后,每3个小时就要进行一次取样操作,同时对细胞内的代谢物进行示踪、检测、分析,实验一做就是好几天。”那段时间,实验室的沙发就是他的床,担心半夜一次闹钟叫不醒自己,刘波就同时定上好几个闹钟,“工作一周才能得到一组数据,只能满足一个实验变量的分析需求。一旦效果不好,还要从头来过。”

每隔一段时间,刘波就要重复一次这样的实验节奏,最迷茫的时候,他也曾考虑过更换研究方向。纠结之后,总有一个信念占了上风:“我在中国科学院做研究,就是要啃最硬的骨头。”

终于,经过近两年的攻坚,一个关键靶点找到了!改造这个靶点后,细菌代谢地沟油的速度变得格外快。“那时我就确认,这一步走对了!”谈及当时的场景,刘波的语气都变得轻快。检测发现,改造使得细菌体内的脂酰辅酶A含量明显提升,这种代谢中间体水平的变化,能让细菌的“嘴”变得活跃,更高效地摄入外部物质。后续再叠加其他改进位点,他终于塑造出了一个“吃油”能力突出的菌种。这项技术,拥有良好的工业化应用前景。

这是他第一次尝到合成生物制造带来的“甜”。

这个‘甜’来之不易。前期,我们将各种基因编辑的手段和调控的方法都用上了,但细菌还是不能很好地工作,研究课题一度陷入停滞。”由于没有任何可供参考的经验,彼时,刘波也不知道自己能否成功、何时会成功,“我们在探索人类认知的边界。探索中,汗水和坚持同样重要,幸好,我没有放弃。”

训练“微工人”

传统的酿酒、酿醋等行业,都会用到微生物生产食品的技术。但是这些传统工艺要想获取关键菌种,大多只能“靠天吃饭”;合成生物技术让人们获得了定向设计改造微生物的能力,让微生物成为训练有素的“微工人”,按需生产制造相应的物质。

目前,我国的生物制造产能规模超过3000万吨,但大量发酵工厂的生产模式还未升级,产品的附加值较低。“在合成生物制造领域,微生物菌种的地位相当于信息行业的芯片,是绝对的核心。遗憾的是,我国的发酵厂此前大多不掌握核心菌种和技术,产业链条不够顺畅。”这也正是刘波选择组建团队创业的原因,“微生物所的一位老领导说,如果我们的工作能够给日常生活带来一些改变,哪怕只是一点点进步,也是了不起的成就。”

2022年,刘波选择走出中国科学院微生物所,与几位好友创立了微元合成。公司的第一个研发任务,确定为“甜蜜革命”。

目前市场上较为常用的食品糖,各有优势,也各有不足。刘波带领研发团队梳理了全世界已发现的糖类,找到了阿洛酮糖这位“六边形战士”。

“阿洛酮糖的甜度和口味都接近蔗糖,却几乎没有热量,食用后也不会引起血糖波动,是市面上常见的蔗糖、果葡糖浆等糖类的良好替代品。”刘波介绍,阿洛酮糖也是由碳、氢、氧3种元素组成,但由于它与果糖是同分异构体,人体内负责糖代谢的酶在遇到阿洛酮糖时会“脸盲”,认不出这位果糖的“兄弟”,也无法将它消化,可以直接排出体外。

传统的阿洛酮糖生产技术流程复杂,需要经过两步转化,单次转化效率仅为10%左右,且产物中还会混合果糖。“阿洛酮糖与果糖是同分异构体,要把它们分离开,就像是在红豆里面挑绿豆,以往只能依靠耗能巨大的工业色谱法进行分离。”刘波解释,极高的提纯成本,导致阿洛酮糖的市场价格居高不下,应用受到限制。

借助合成生物制造技术,阿洛酮糖的生产有望实现“一步到位”。经过设计改造的菌株就像经过培训的熟练工人,将原料直接变为产品。

要让这位“微工人”现身,刘波团队有了新助手——自主研发的人工智能生物计算平台。利用这个平台,他们采用逆向思维,不再从天然存在的基因本身入手,而是先设计、改造能够高效生产阿洛酮糖途径中的酶,再通过反推出的基因片段,在细胞内搭建出一条自然界中本不存在的阿洛酮糖生物合成途径。

知易行难。

虽然原理简单明了,但从原材料到产物,中间的反应链路复杂得宛如蜘蛛网,每一个环节都可能衍生出多个分支。科研人员就像在走迷宫,此前,没有任何人成功抵达终点。刘波带领团队,在前期设计出的数十条可能路线中,看到了一线希望。

“有一条通道,测试后能够跑通,但转化率只有5%。”刘波说,这甚至比不上传统生产工艺的效率。按常规思路,经实验确认后,这条路线将被判“死刑”。但从理论上分析,这条路线具备不可逆的优势。要想充分发挥这一优势,团队必须设计一种自然界中不存在的全新酶结构。

在人工智能生物计算平台帮助下,刘波带领团队历时一年多,终于找到了迷宫的出口,并完成了每一个反应节点的设计。这款专为生产阿洛酮糖设计的“微工人”,被命名为AS10菌株。

在微元合成的实验室里,体积只有一升的发酵罐中,就有数十万亿个“微工人”在不知疲倦地工作。与此同时,科研团队也没有停下探索的脚步。现在,AS10菌株已经升级到第八代,转化效率已经达到理论值的90%,产出的阿洛酮糖纯度也持续提升,逐步接近生产能力的极限。

“我们相当于在微生物体内设计了一个小工厂,从微观角度来看非常复杂,但从宏观视野看就是一步到位。”刘波解释,AS10菌株只需以玉米淀粉为原料,就可以无限自主复制,稳定、大量地产出高纯度的阿洛酮糖,这就是全球首创的阿洛酮糖“一步发酵法生物合成工艺”。

在微元合成的菌种库内,保存着十余万种经过筛选、设计、改造的微生物。它们都是团队高强度研发的产出成果,虽然其中不少是科研过程中的“失败品”,但它们的存在仍有意义,可以成为后续研究的模型。

“这是我们研发工作的宝藏。”刘波感慨。

建设“糖工厂”

完成实验室验证后,AS10菌株的“工作间”需要持续扩大,产量才能满足市场需求。

“实验室最大的中试发酵罐,容量只有50升,与工厂的生产要求相去甚远。这意味着,要想实现工业生产,所有的生产环节都要重新设计。”刘波说,仅有实验室里的突破是远远不够的,成果转化还需要在工程设计方面不断取得进展。

在中国科学院微生物所开展科研的十多年间,刘波一直都在尝试成果转化,对于工业化放大过程中可能遭遇的问题,他早有预期。“实验室的科研环境,与工业生产的环境存在一定差异,特别是一些老工厂,技术水平相对落后。”刘波说,企业生产也要考虑成本、技术难度等各种因素,一些技术指标在实验室内能够较好地实现,但产量被指数级放大后,成本也随之上升。

“这对研发提出了更高的要求,我们要在有限的工业化手段内,把技术路线做出来、用起来。”刘波表示,沿着这一思路,此前,他所在的团队探索完成了多个老工厂改造升级项目,在成果转化领域成绩突出。通过技术转移转化,他们帮助传统企业开拓新业务、降本增效,让老工厂焕发生机,“这是我们工作的价值体现。”

正是基于团队前期积累的经验,阿洛酮糖的产业化过程没有遇到大的障碍。2025年6月,阿洛酮糖醇一期生产线已正式投产,二期生产线也在紧锣密鼓地建设,预计2027年投产。同时,公司还联合多家合作方,加速推进十万吨级产能改造。

走在这间“糖工厂”,四周林立着巨大的发酵罐,每罐的生产能力可达上百吨。经过科研团队和生产技术团队的反复沟通,现在,生产流程简单明了,将原料和菌种投入罐中,不断搅拌并通入足量空气,AS10菌株就开始快速繁殖,每20分钟左右即可繁殖一代。微生物的“呼吸”之间,阿洛酮糖就被源源不断地生产出来。此后再经过分离纯化,99%以上纯度的阿洛酮糖终于出炉。

“它和普通的蔗糖用法一样,甚至还能在烹饪过程中出现焦香的美拉德反应,用它制作冰激凌、烘焙糕点、冲制饮品都是可以的。”刘波和团队正致力于继续扩大生产能力,将阿洛酮糖送到更多消费者手中。

微元合成落户的昌平区,正在推进中关村合成生物制造产业集聚区建设,有序梯次推动孵化起步区、转化加速区、高端制造区、总部办公区四大功能发展。昌平区已经出台了北京首个支持合成生物制造产业的专项政策,并围绕生物基新材料、胶原蛋白、生物育种、气体发酵等细分领域,集聚起120多家合成生物制造企业,初步形成“产学研用”聚集发展态势。2024年,昌平区合成生物制造产业收入超过60亿元。

“合成生物制造的本质,是实现生产方式的替代,它能够解决农业和工业生产中尚未被满足的物质原料需求,帮助人们获得以前无法得到的产品,或将已有产品的成本降低、品质提升。”创业3年来,刘波切身感受到北京对合成生物制造领域的大力支持,“从研发环境建设、项目推进、人才政策支持,到阿洛酮糖产品最终通过审评,我们真的得到了来自市区两级政府部门不遗余力地帮助。”

合成生物制造正在展现越来越大的优势。曾经,能够维持人体视觉健康的叶黄素生产不易。要获得一吨叶黄素,需要用一年时间种植250亩万寿菊,还要经历一系列复杂的烘干、提炼、提纯等过程,产品才能出炉。现在,在微元合成的实验室里,只需一个300立方米的发酵罐,菌种在其中吞入淀粉糖,代谢出叶黄素,不到10天时间就能生产出一吨产品。这不仅大幅降低生产成本,还能节约大量耕地资源。

2019年,在博士毕业论文的致谢部分,刘波写下:小时候我时常想象长大后的样子,10岁时,我会好奇20岁时我在哪里,在做什么,在以“我的理想”为主题的作文中,我写得最多的就是要当科学家。

6年过去,从科研工作者到科技创业先锋,刘波初心未改:“我和团队都坚定地认为,我们正在做一件有意义的事,不论是从经济效益还是社会效益的角度,都在为北京国际科技创新中心建设的定位贡献力量。”(刘苏雅)

相关人物