从“院士喊话”到百人战队,他们淬炼抗炎症、肿瘤等重大疾病的“利剑”!| 创事纪

发布时间:2025-10-30

发布时间:2025-10-30

信息来源:创新创业中关村微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:创新创业中关村微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-10-30

发布时间:2025-10-30

信息来源:创新创业中关村微信公众号

信息来源:创新创业中关村微信公众号

“中国创新药,不只做跟随者,更要推动原始创新向临床转化。”在北京中关村生命科学园,一家名为“北京炎明生物科技有限公司”(以下称“炎明生物”)的药企,正在把中国人自己的前沿科学发现,淬炼成对抗炎症、肿瘤等重大疾病的“利剑”。这不只是一个公司的创业故事,更是一场由科学家、企业家携手,在北京这座充满机遇的城市里共同书写的中国创新药奋进篇章。

“细胞焦亡”科学“出圈”

人体免疫系统宛如一场复杂而激烈的“无硝烟战争”,而“细胞焦亡”则是被外部病原体感染后的细胞主动“自爆”,同时拉响警报、召唤免疫大军的防御机制。这一重大发现,由邵峰院士团队率先揭示。

邵峰,2015 年凭借在生命科学与医学领域的卓越贡献,成功当选为中国科学院生命科学和医学学部院士,成为当年中国最年轻的院士,先后有 20 多篇论文发表于《自然》《科学》《细胞》等国际顶级学术期刊,更是凭借在细胞焦亡领域的原创科学发现,获得美国纽约癌症研究所授予的威廉·柯利奖(肿瘤免疫学界顶级大奖)。

那什么是“细胞焦亡”呢?简单来说,“焦”就像火焰烧焦,焦亡是细胞死亡的一种特殊方式,它能够促进机体产生炎症,而这种炎症反应也是天然免疫反应的一种。邵峰认为,细胞焦亡是人体免疫的重要组成部分,是自然免疫系统识别外界或体内异常后产生的免疫活化机制,能在机体感染后引发炎症,并活化免疫起到保护作用。邵峰团队发现,如果能精准控制细胞焦亡,就能像“定向爆破”一样,让肿瘤细胞自我毁灭,或者让过度炎症“冷静下来”。这一发现,无疑为攻克炎症、肿瘤等疾病打开了一扇全新的大门。

然而,科学发现很酷,现实却充满挑战。从论文到药物,中间横亘着一条巨大的鸿沟。如何跨越这道天堑,将科学发现转化为治病救人的良药,成为了摆在科学家面前的一道难题。

跨越“死亡谷”助力科学落地

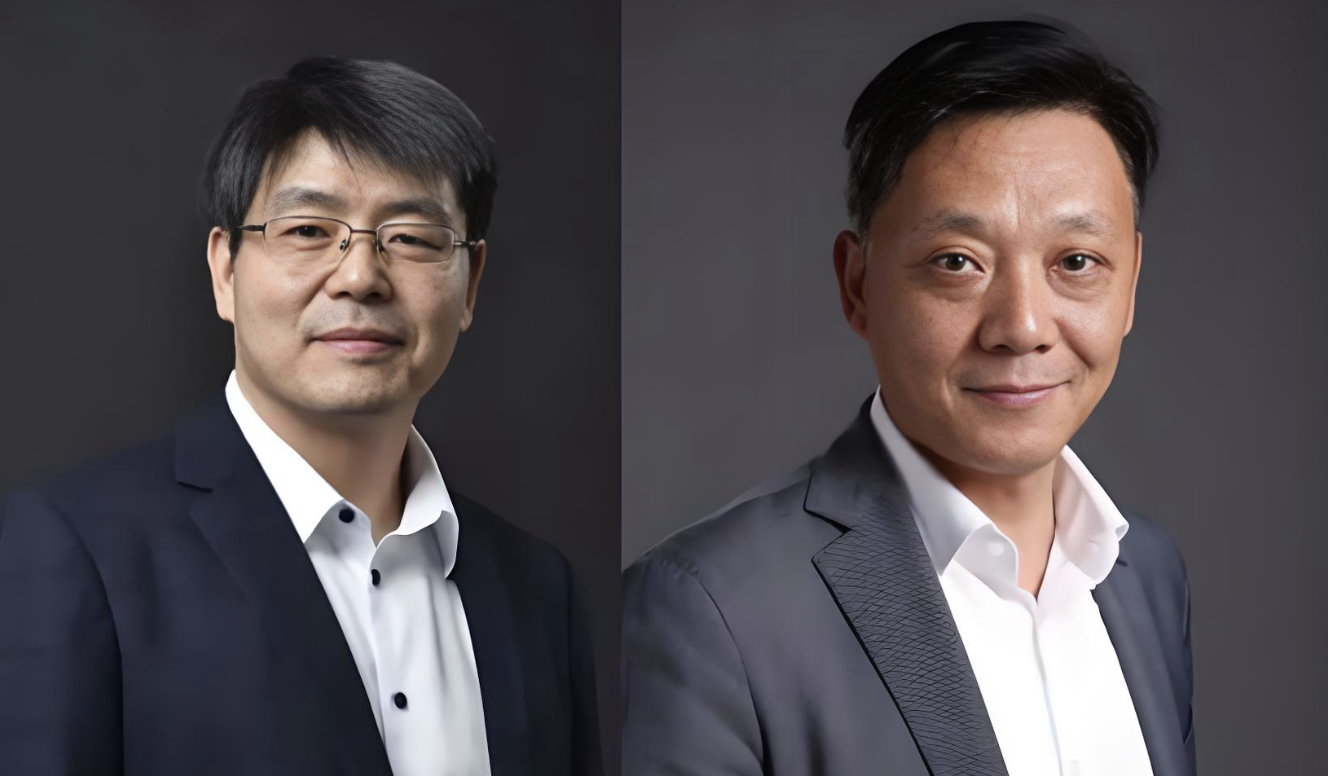

(左:邵峰,右:邓天敬)

邓天敬博士,现担任炎明生物联合创始人兼CEO。他在行业内深耕多年,积累了丰富的经验。而邵峰则怀揣着一个将科学发现转化为实实在在应用的梦想。一次偶然的契机,让邵峰与邓天敬相遇相识,两人一拍即合,决定携手共创一番事业。

2020年,他们共同创立了炎明生物。公司的名字寓意深远而又充满力量:“炎”既彰显着团队攻克炎症相关疾病的坚定决心,又象征着炎黄子孙、中国科技的力量;“明”则寄托了炎明生物打造中国未来科技企业的美好愿景。

公司公众号第一篇文章《院士喊话:加入炎明生物,做中国自己的原始创新药!》,吸引了众多心怀医药创新理想的早期员工。大家怀揣打造中国原始创新药的共同信念,投身新药研发事业。然而,医药创新之路并非一帆风顺,要实现医药创新与基础临床研究的紧密结合,必须跨越“死亡谷”。

所谓“死亡谷”,指的是科学研究成果转化为产品原型过程中遇到的障碍。诸多科研项目在推进过程中,并非因科学理论本身不够先进,而是在从实验室迈向临床转化的“最后一公里”处遭遇困境。资金短缺与技术难题,成为横亘在项目前进道路上的两大“拦路虎”。不少项目因资金链断裂,无法继续开展后续研究;一些项目则因技术瓶颈难以突破,无法将科研成果转化为实际产品。而风险投资者在决策时,往往将市场需求作为重要的考量因素。他们会基于对科技成果转化价值与转化风险的全面评估,来决定是否投入资金。不少科技成果因难以契合风险投资者的预期,在这一关键转化节点上往往无人问津,只能无奈地“搁浅”。

而在这一过程中,北京以开放包容的姿态、务实有力的举措,有力支持着生物医药产业的创新发展。北京市科委、中关村管委会作为市医药健康产业协同创新统筹联席会办公室,会同“三医”等相关部门精准把握行业需求,推动出台了一揽子极具针对性的创新药扶持政策,涵盖项目资助、人才落户、产业对接等多个关键领域,犹如一场“及时雨”,为像炎明生物这样的创新型企业“精准减负”。众多知名基金纷纷入场,2024年,北京医药健康产业投资基金发挥领投作用,为炎明生物的发展提供了资金后盾。短短四年间,炎明生物累计融资达十数亿元。充足的资金支持,让科研人员能够心无旁骛地专注于科学研究,真正实现了“不差钱、不分心”。炎明生物还在北京建立起面积达3400㎡的研发中心,该中心实现了从药物概念设计到临床转化的全链条闭环。

“一个想法,在这里可以长成一颗药的雏形。”邓天敬感慨道,“北京市在关键时刻的扶持,是炎明生物这么快走到临床转化的重要因素之一。”

三条管线进临床

有了政策和资金的“双轮驱动”,炎明生物以北京为中心,组建了一支超百人的国际化团队。十几个项目并行推进,规模是国外同阶段公司的三倍。这种大规模的项目推进模式,体现了公司的强大实力和创新能力,让公司在全球创新药竞争中占据了有利地位。

目前,公司已经布局了十几条全球首创药物研发管线,其中3条管线已经进入临床I期阶段,这些源自中国原始创新的药物,已经开始了在人体内验证安全性和有效性的征程。核心项目PTT-936 ALPK1小分子激动剂入选“2024中关村论坛重大科技成果”,PTT-621 ALPK1小分子抑制剂项目获得国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项的支持。今年,炎明生物攻克了号称“不可成药”的Gasdermin蛋白抑制剂,开发出全球第一个调控细胞焦亡蛋白的化合物。

炎明生物的成长路径,是一个典型的“北京样本”。科学家敢闯,院士下场创业,不为发论文,只为做新药;团队敢拼,不惧艰难,敢为天下先;政府敢投,北京市科委、中关村管委会与北京市政府投资引导基金,在关键时刻“加油添柴”;生态敢试,中关村作为创新策源地,提供全方位的支持。“我们不仅要做出源于中国的原创新药,更要做能解决疾病难题,全球患者能用上的世界级新药。”邓天敬坚定地说。

这条路很长,

但北京与它的创新者们,

正用行动证明:

中国新药,

不止于跟随,更敢于原创;

不止于国内市场,

更志在全球价值。

相关人物