气象卫星数据

-

气象卫星数据

气象卫星数据2022-03-24及时监测 及早预警 气象科技筑牢防灾减灾第一道防线

过去50年,气象灾害造成全球200多万人死亡,经济损失达3.64万亿美元。第二步是预报,陈瑾介绍,这需要人机联合“诊断”,将收集到的观测数据,传输到天气预报员工作平台,超级计算机会根据数值预报模式得出初步结论,预报员再结合自身经验对数据进行订正,如果天气变化接近致灾临界气象条件,就会将预警结论及时发布。因气象灾害造成的伤亡人数明显下降,气象防灾减灾的效益和作用不断凸显,得到决策者和公众的高度认可。

-

气象卫星数据

气象卫星数据2021-12-22中国气象局人工影响天气中心启动

12月21日,中国气象局人工影响天气中心正式启动。人工影响天气是指在有利的气象条件下,通过科技手段对局部大气进行人工影响,实现增雨雪、防雹、消雨、消雾等目的,是一项合理利用气候资源,通过科技手段实现趋利避害、造福人民的重要工作。经过60多年发展,我国人工影响天气工作进入发展最快、服务最广、效益最突出的阶段。

-

气象卫星数据

气象卫星数据2021-12-14风云二号H卫星:三年用户“朋友圈”增至121个国家和地区

经过近三年的“考核”,被誉为“一带一路星”的风云二号H星交出怎样的成绩单?12月14日,中国气象局国家卫星气象中心公布了一组数据——自2019年1月业务运行以来,风云二号H星每日接收28幅全圆盘云图、20幅北半球云图,现已接收5.5万幅云图。

-

气象卫星数据

气象卫星数据2021-11-04风云三号黎明星第三次发布观测图像:黎明星看地球

4日,中国气象局举行新闻发布会,也第三次对外发布风云三号黎明星(E星)的观测图像,本次主题为“黎明星看地球”。国家卫星气象中心副主任张鹏介绍,本次发布的图像和动画均来自于风云三号黎明星搭载的微光型中分辨率光谱成像仪观测的图像和产品,展示了由黎明和黄昏时段气象卫星从太空观测到的云图和城市灯光。黎明和黄昏,是一天中地球辐射变化最快的阶段,容易引发灾害性天气,风云三号黎明星微光云图可在黎明、黄昏和夜间月光等弱光条件下对全...

-

气象卫星数据

气象卫星数据2021-09-29覆盖气象卫星、火箭发射等项目,航天科技集团成功签约50余个项目

记者从中国航天科技集团有限公司获悉,9月29日,在第十三届中国国际航空航天博览会上,航天科技集团与国家相关部门、地方政府、企业集团等签署了50余项合作协议及合作意向,累计签约金额近500亿元,再创集团公司珠海航展签约金额历史新高。此次签约项目主要涉及宇航、防务和航天技术应用及服务产业三大板块。

-

气象卫星数据

气象卫星数据2021-09-02“黎明星看太阳”!风云三号黎明星首套图亮相

9月2日,中国气象局发布了风云三号黎明星首套图。风云三号E星(黎明星)于2021年7月5日在酒泉卫星发射中心成功发射,定轨于降交点地方时5:30太阳同步晨昏轨道,卫星搭载11台套遥感仪器。据介绍,风云三号黎明星是风云三号03批的首发星,也是全球首颗太阳同步晨昏轨道民用业务气象卫星。卫星自2021年7月9日开始陆续有10台遥感仪器(中分辨率光谱成像仪、微波温度计、微波湿度计、全球导航卫星掩星探测仪、风场测量雷达、太阳X射线极紫外成像仪、太阳...

-

气象卫星数据

气象卫星数据2021-07-05全球首颗!晨昏轨道有了我国风云卫星

记者从国家航天局获悉,北京时间7月5日7时28分,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功发射风云三号E星,卫星精准进入预定轨道,任务取得圆满成功。该星将进一步提升我国数值天气预报精度和天气预报准确率,丰富我国气象卫星业务观测体系,助推我国空间基础设施现代化建设。

-

气象卫星数据

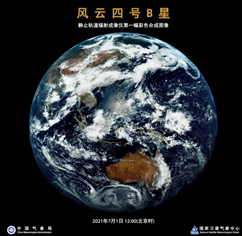

气象卫星数据2021-07-02风云四号B星成功获取首批高精度图像和数据

中国气象局介绍, 7月1日,我国新一代静止轨道气象卫星风云四号B星成功获取首批高精度高时效可见光观测图像。这批图像可直观显示对流云团的精细化结构,时空分辨率分别从5分钟、500米提高到1分钟、250米,提升了中小尺度云团连续快速监测能力,对强对流天气监测预警,特别是突发性中小尺度天气系统监测具有重要意义。静止轨道辐射成像仪和快速成像仪相互协同配合,既保证了静止轨道大气遥感所需的多光谱功效,也具备了高时空分辨率的观测能力。风云...

-

气象卫星数据

气象卫星数据2021-06-11快准实 风云四号b星升级气象服务

6月3日,风云四号02星在西昌卫星发射中心成功发射。通过采用对恶劣天气不敏感的频段、GMSK调制方式、LDPC编码及合理的链路设计等多项技术,风云四号b星保证数据传输不畏台风暴雨,可以稳定可靠地传输至地面接收站,做到“穿狂风暴雨过、分毫不沾身”,从而保证地面中心站获取正确的遥感数据,辅助气象单位做出精确的气象预报。风云四号b星此次还增加了高速Ka频段高速原始遥感数据传输通道,支持快速成像仪对发生台风、局部灾害性天气区域快速探测时...

-

气象卫星数据

气象卫星数据2021-06-03凌晨发射的这颗卫星到底有多牛?细数风云四号B星的三大“法宝”

6月3日00时17分,风云四号B星在西昌卫星发射中心成功发射,风云四号A星终于盼来了可以并肩作战的好兄弟。作为风云四号系列的首颗业务卫星,与A星设计寿命7年、工作考核寿命5年的试验星不同,B星的设计和工作寿命均为7年,且计划之中就是要承担业务使命。作为业务卫星,B星要在太空中服役7年,各项性能、指标要求更高。那么,这颗卫星到底有多牛,又有哪些“杀手锏”呢?科技日报记者带您一探究竟。