一周前沿科技盘点〔74〕丨越过血脑屏障,子母机器人跨尺度递送药物命中“靶心”;观天“神助攻”东西接力守望苍穹

发布时间:2024-01-02

发布时间:2024-01-02

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2024-01-02

发布时间:2024-01-02

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

近日,中国科学院科研团队与中国医科大学附属盛京医院合作,研制了一款微纳米机器人系统,以“大靶套小靶”的方式更精准地递送药物。天文、航空航天研究看似离我们很远,但大量惠及日常生活的技术、材料,都是天文学、航空航天科研成果拓展应用的结果。随着帕米尔高原“小光电阵系统”投入运行,它将给天文观测带来哪些新发现?

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第七十四期。

1 Advanced Materials 丨越过血脑屏障,子母机器人跨尺度递送药物命中“靶心”

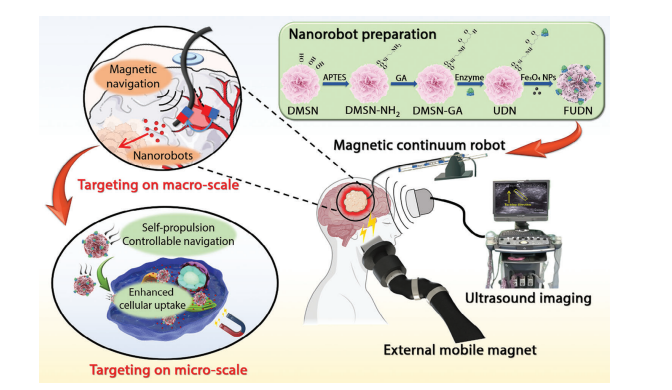

子母式微纳米机器人系统工作原理

脑胶质瘤是严重危害人类健康的恶性肿瘤,患者中位生存期不到15个月,目前临床采用的治疗手段包括手术治疗、放化疗和靶向治疗等。其中,靶向治疗面临着血脑屏障的阻隔导致大部分药物分子无法进入脑组织的难题。中国科学院沈阳自动化研究所科研团队与中国医科大学附属盛京医院合作,研制了一套子母式微纳米机器人系统,用“大靶套小靶”的方式,更精准地递送药物。

机器人系统由磁驱动连续体微型机器人、生物相容性微纳机器人及外部驱动、成像设备构成。连续体微型机器人首先经过颅骨微创通道进入颅内,越过血脑屏障抵达胶质瘤部位,实现宏观尺度的一级靶向。随后,微纳米机器人经过连续体机器人内部通道到达胶质瘤病灶,并在外场驱动下向肿瘤内部运动及释放药物,实现微观尺度的二级靶向。

科研团队在体外胶质瘤细胞微环境和离体猪脑组织内分别开展试验并获得初步验证,后续将在活体动物颅内开展微纳米机器人跨尺度递送药物的研究及治疗效果评测,并结合临床工作,进一步提升其性能。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202306876

2 Advanced Functional Materials丨通过编码操控的光子路由,加速拥抱6G时代高速通信

GST双层可编程超表面功能及结构示意图

光子信息技术是利用光信号进行信息处理、存储与传输的新一代信息技术手段,具有高效传输、宽带宽、低串扰等优点。光子路由设备可实现按需波前调制,通过将光信号经由自由空间路径分发至终端,为光子集成电路之间的光学互联提供通讯支持。所以,光子路由设备对于实现光子集成电路的功能整合、协同运算、光学通讯以及计算效率提升至关重要。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心微加工实验室与纳米物理与器件实验室展开合作,提出了一种基于硫系相变材料Ge2Sb2Te5(GST)的双层可编程超表面方案。该方案利用GST相变,调控结构单元透射转极化效率,进一步选取特定位置结构单元相变,赋予透射转极化光特定相位分布,实现对透射光的波前调控,进而实现透射式近红外光子路由。科学家利用相变材料超构表面的主动可调控特性,创造性地引入具备四阶可编程性的双层超表面,通过编程操控,在近红外波段实现透射式光子路由功能。编码式的设计拓展了主动调控超表面所允许的传输通道与调制自由度,为实现近红外波段无线光通信提供了解决方案,同时也为未来光子通讯技术的发展提供借鉴。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202310626

3 观天“神助攻”东西接力守望苍穹

山东大学小光电望远镜阵系统夜间照片

近日,在我国最西部海拔4500米的帕米尔高原上,“新疆慕士塔格观测站小光电望远镜阵系统”(简称“小光电阵系统”)通过验收,正式投入日常观测运行。

“小光电阵系统”由山东大学空间科学攀登团队实测天体物理课题组胡绍明教授主持,由山东大学、紫金山天文台、新疆天文台共同研制建设,实现了远程自动化观测及自动图像处理。“小光电阵系统”由4台15厘米口径大视场光学望远镜组成,单台望远镜的视场约为100平方度,配备有多色滤光片。四台望远镜协同工作,能够开展可视天区的快速巡天观测、同一天区的同时性单色和多色观测、空间碎片巡天接力观测等观测任务。

慕士塔格小光电阵野外观测站将与山东大学威海天文台的观测设备形成“高中低轨道全覆盖”“东西接力”“东西同时”的联合观测布局,为空间碎片观测研究及空间天文学科建设注入新的动力。

原文链接:https://www.view.sdu.edu.cn/info/1021/186780.htm

4 Nature Communications丨玻璃“延年益寿”的关键,居然是“记忆力”

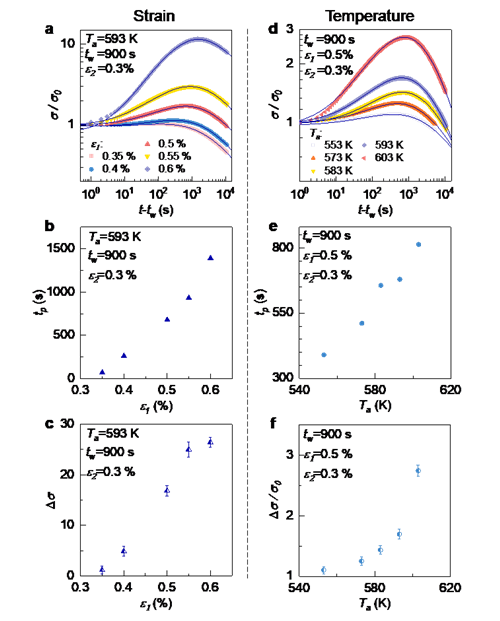

更大的预加载应变及温度都会促进应力记忆效应,具有更大记忆效应峰值时间tp和强度Δσ

玻璃属于非平衡态材料,金属玻璃、有机玻璃、硅酸盐玻璃等在各类工程领域中常作为结构材料获得广泛应用。当这些玻璃结构材料在恒定形变条件下服役时,会出现应力松弛现象。该如何延长其使用寿命和提高可靠性呢?近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所科研人员发现,对不同玻璃材料先加载高应变再加载低应变,应力将呈现先升高再降低现象。这种反常的应力递增现象为应力记忆效应。在更大的预加载应变和更高的温度下,玻璃的记忆效应强度Δσ更大,且应力递增的持续时间tp更长。科研人员通过即时动力学分析及可逆弛豫分析发现,记忆效应只有在大激活能的协同运动过程才显著表现。通过原位拉伸高能同步辐射和可逆滞弹性弛豫分析揭示,由小原子主导的可逆β弛豫是应力记忆效应的本质。该成果为探讨玻璃材料抵抗应力松弛能力开辟了新路径。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-023-44187-x

5 Science China Earth Sciences丨以“三宙六纪”为尺,衡量月球演进的历史

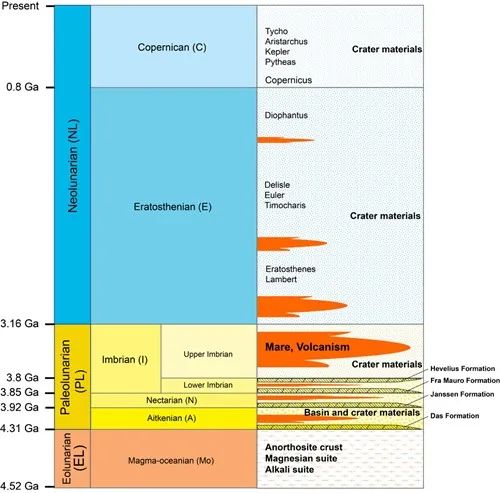

“三宙六纪”月球地质年代表对应的地层层序柱

20世纪90年代以来,月球探测和月球科学高速发展,更先进的样品测试分析技术以及海量高质量探月数据的获取和分析,极大地加深了人们对月球演化的理解。

中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气重点实验室刘洋研究员团队的郭弟均博士,联合中国科学院地球化学研究所刘建忠研究员、美国布朗大学James W Head教授以及其它研究所和高校研究人员,基于对月球地质演化事件的系统梳理,对此前的月球地质年代表进行了更新,提出了“三宙六纪”的月球地质年代划分方案。

该研究提出了三阶段月球动力学演化模型,并建立了三个相应的“宙/宇”级别的年代及地层单元:冥月宙,表示内动力地质作用为主的岩浆洋演化时期;古月宙,表示内、外动力地质作用并重的时期,主要地质事件是代表内动力地质作用的火山作用和代表外动力地质作用的大型撞击事件;新月宙,表示外动力地质作用为主的时期,此时岩浆活动减弱,小型撞击事件对月表的改造占主导。

“三宙六纪”月球地质年代划分方案能够更清晰地表达月球内、外动力地质作用的发生、发展和演变过程,为刻画月球的演化历史提供了一个量身定做的“标尺”。该方案已在世界首幅1:250万全月地质图中进行了应用,该方案对其他类地行星的地质演化研究也具有重要的参考意义。(专栏作者 李潇潇)

原文链接:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11430-022-1183-4

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物