一周前沿科技盘点〔143〕|使用AI近乎“零门槛”,显微镜实现生物动态亚细胞三维超分辨;星河“红”影寻幽,追溯宇宙“摇篮”本源

发布时间:2025-05-27

发布时间:2025-05-27

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-05-27

发布时间:2025-05-27

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

我们在宇宙中孤独吗?我们从何而来?近日,北京大学天文与天体物理研究院、上海天文台和德国科隆大学第一物理研究所牵头开展了银河系CMZ中三片具有代表性的分子云观测。这是目前为止该区域最全面的一次巡天观测,共识别出500多个“恒星诞生的摇篮”,由此,我们得以窥探银河系中最神秘的区域。

近日,清华大学生命学院李栋课题组与自动化系戴琼海院士团队开展合作,开发了一种显微镜。该显微镜仅需三分钟就可以完成从训练数据采集到深度学习模型的自适应部署过程,让AI工具在实际生物实验中的应用达到近乎“零门槛”。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第143期。

1《Nature Methods》丨使用AI近乎“零门槛”,显微镜实现生物动态亚细胞三维超分辨

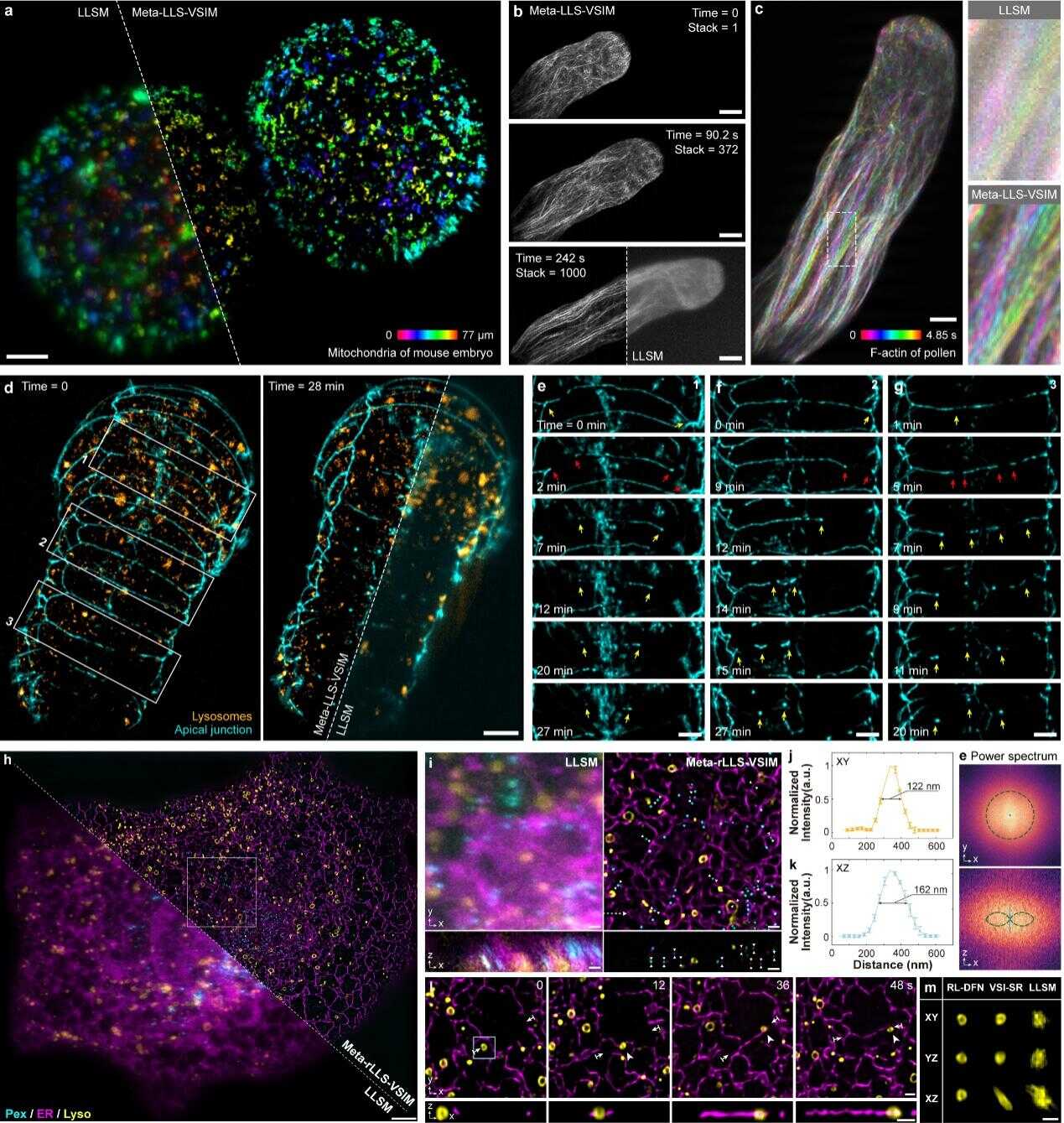

Meta-rLLS-VSIM实现快速五维超分辨活细胞成像效果展示

近日,清华大学生命学院李栋课题组与自动化系戴琼海院士团队开展合作,开发了一种元学习驱动的反射式晶格光片虚拟结构光照明显微镜(Meta-rLLS-VSIM)。该显微镜结合虚拟结构光照明、镜面增强双视角探测与贝叶斯双视角融合重建等多项技术创新,在不牺牲成像速度与光子代价的前提下,将传统LLS-SIM的一维超分辨能力扩展到XYZ三个维度,实现横向120纳米、轴向160纳米的近各向同性成像分辨率。研究进一步将元学习策略与系统数据采集过程深度融合,仅需三分钟就可以完成从训练数据采集到深度学习模型的自适应部署过程,让AI工具在实际生物实验中的应用达到近乎“零门槛”。

为展示Meta-rLLS-VSIM的快速五维(波长通道-XYZ三维空间-时间)超分辨活细胞成像能力,合作团队对小鼠胚胎、植物花粉管、线虫胚胎等大体积厚样本进行了长时程超分辨观测。兼具晶格光片照明的物理光学层析与近各向同性的三维超分辨能力,Meta-rLLS-VSIM清晰地揭示了花粉管顶端极性生长、秀丽隐杆线虫胚胎发育过程中质膜融合等生物过程。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41592-025-02678-3

2 星河“红”影寻幽,追溯宇宙“摇篮”本源

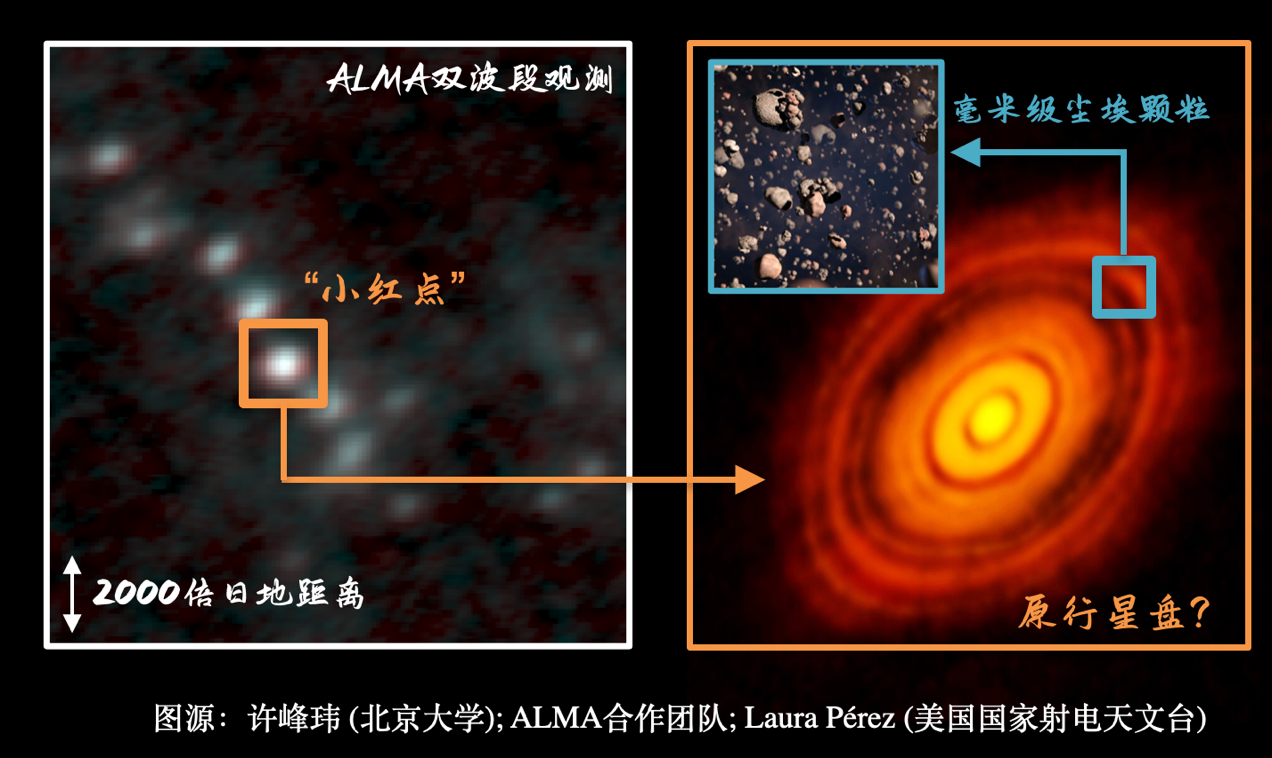

我们在宇宙中孤独吗?我们从何而来?近日,北京大学天文与天体物理研究院、上海天文台和德国科隆大学第一物理研究所牵头开展了银河系CMZ中三片具有代表性的分子云的高灵敏度、高分辨率、完整覆盖观测。这是目前为止该区域最全面的一次巡天观测,共识别出500多个致密结构——恒星诞生的摇篮。

研究团队发现超过70%的致密结构呈现出比预期更“红”的颜色。在排除观测偏差和其他可能性后,研究人员提出了两种最有可能的解释——而这两种解释都指向一个共同的结论:这些致密结构中存在原行星盘。未来的多波段后续观测将进一步限制它们的物理属性和演化阶段,为我们理解太阳系起源及银河系中心类地行星系统的形成过程,打开了一扇新的窗口。

原文链接:

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2025/05/aa53601-24/aa53601-24.html

3《Cell》丨解析AUX1三维结构与运输机制,破解生长素极性运输关键谜题

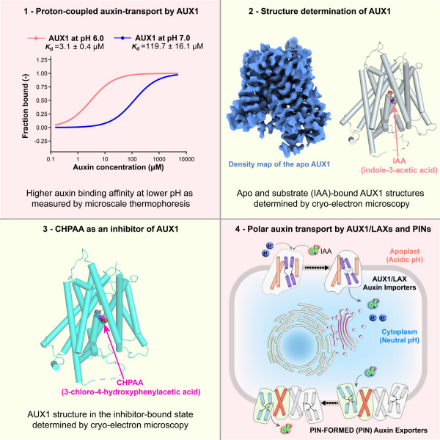

AUX1蛋白介导的生长素内向运输机制

作为最早被发现的植物激素,生长素几乎参与了植物生命周期全过程。生长素在植物体内并不是“随机扩散”,而是呈现出明显的极性运输特性。常见的向日葵“转头”运动就是生长素在向光侧和背光侧分布不均匀产生的结果。这种有方向的运输主要依赖三类蛋白的协同作用:负责生长素从胞内向胞外运输的PIN家族和ABCB家族蛋白成员,以及负责生长素从胞外转运至细胞内的AUX1/LAX家族成员。它们的转运方式和调控机制各异,对于生长素极性运输和特定空间分布发挥了关键作用。目前,现有研究仍缺乏对介导生长素内向运输的AUX1/LAX蛋白分子水平的认知,成为理解生长素极性运输机制的关键“缺口”。

中国科学技术大学生命科学与医学部孙林峰和刘欣团队与谭树堂团队合作,填补了生长素极性运输过程研究的关键空白。他们首次报道了植物生长素内向转运蛋白AUX1的三维结构,系统阐释了该蛋白依赖于质子浓度梯度向胞内运输生长素的分子机制,从分子层面绘制了生长素极性运输过程的图景。其成果有助于加深对植物激素运输机制的理解,并为未来开发基于这些转运蛋白的小分子调控剂奠定基础。

原文链接:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00463-5

4《Physical Review Letters》丨发现次级宇宙线硼核能谱新结构,悟空号揭示宇宙线传播新机制

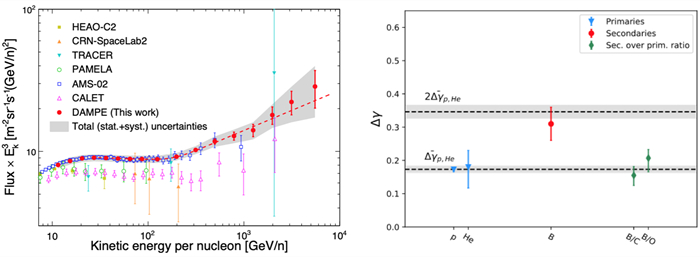

“悟空”号对次级宇宙线硼核能谱的测量结果(左)和硼核能谱指数变化与其他成分的对比(右)。

宇宙线的起源和传播是物理和天文领域重要的前沿科学问题。在宇宙线中,硼原子核主要是碳核、氧核等原初核素在传播过程中和星际物质发生碰撞后产生的次级粒子,其能谱反映了宇宙线扩散传播过程的重要信息。近年来的直接观测实验发现宇宙线硼核能谱在百GeV/n以上能区存在拐折的迹象,但因测量精度的限制无法对这一结构给出确切的探测结果,也不能有效地检验现有的宇宙线传播模型。

“悟空”号是我国发射的第一颗用于空间高能粒子观测的天文卫星,其核心科学目标除了通过对电子宇宙线和伽马射线的观测来间接探测暗物质粒子,还包括通过探测宇宙线核素粒子来研究宇宙线的加速和传播机制。近期,“悟空”号国际合作组利用卫星前八年观测数据,在国际上首次获得了TeV/n能区最精确的次级宇宙线硼核能谱,并发现了能谱新结构。

合作组以高置信度发现宇宙线硼核在约200 GeV/n处的能谱变硬结构,且谱指数变硬程度约为原初宇宙线质子、氦核的两倍。这表明宇宙线能谱变硬结构可能源自宇宙线传播效应,由于次级宇宙线硼核相比原初粒子会多经历一次扩散传播,从而出现更加显著的能谱变硬结构。这一观测结果对研究宇宙线的传播过程具有重要意义,为修正宇宙线传播模型提供了最新的观测依据。

原文链接:

https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.134.191001

5《Science Advances》丨解决肿瘤治疗双重困境,靠的是这种酶

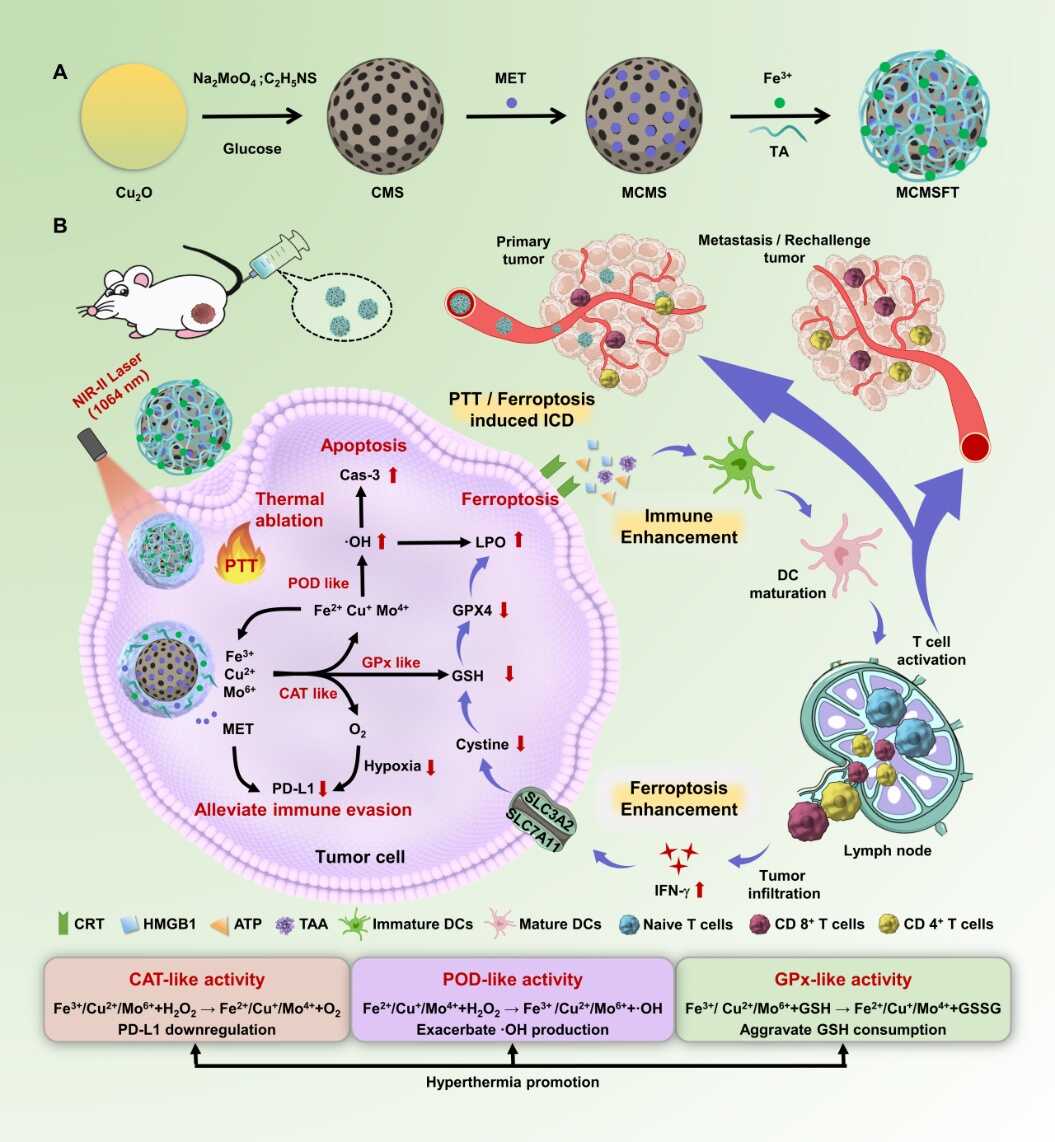

电子科技大学生命科学与技术学院刘贻尧教授团队开发了一种多功能纳米酶MCMSFT,通过诱导非凋亡性铁死亡和增强免疫识别/攻击能力,并利用不同的机制间互补协同作用,克服肿瘤治疗的内在局限性和改善治疗干预的结果。

据研究团队介绍,MCMSFT凭借其CAT/POD/GPx多酶活性,可实现氧气生成、羟基自由基产生及谷胱甘肽耗竭,同步缓解肿瘤缺氧和触发细胞凋亡/铁死亡;MCMSFT介导的光热效应,既可诱导直接的肿瘤热消融,又能提供外源性热加速级联催化反应。同时,光热治疗和铁死亡引发的免疫原性细胞死亡(ICD)可有效促进抗肿瘤免疫激活。另外,二甲双胍的施用联合缺氧改善可下调PD-L1表达,从而抑制免疫逃逸。免疫激活后增加的干扰素-γ的分泌对铁死亡形成正向反馈,由此建立了"铁死亡-免疫"双向放大循环,不仅可显著消融原发肿瘤,还可有效抑制转移肿瘤和再挑战肿瘤的进展。因此,该研究系统性克服了癌症治疗中的凋亡抵抗与免疫逃逸的双重困境,为获得更高效、全面治疗提供了一种新范式。

原文链接:

https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.adq3870

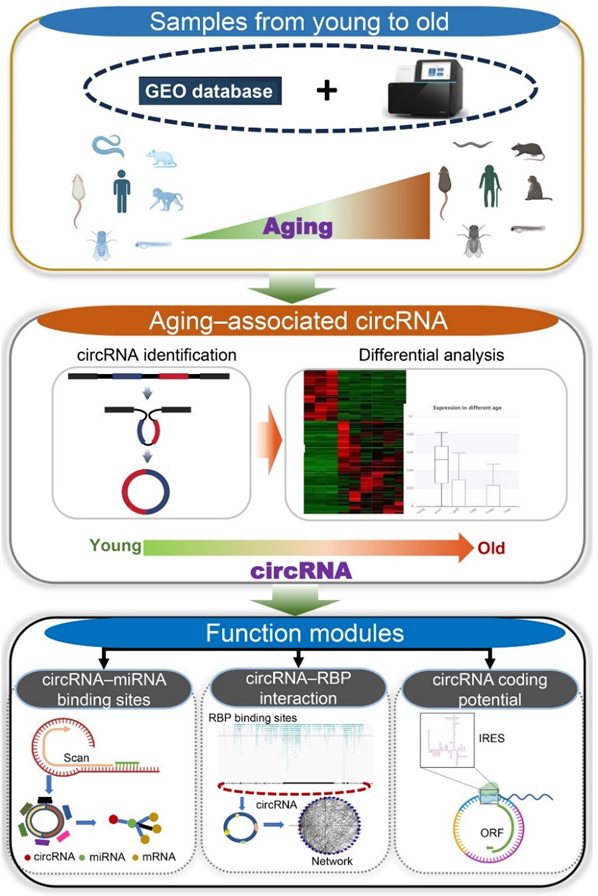

6《Genomics, Proteomics & Bioinformatics》丨衰老之谜待解,CircAge数据库能否成为circRNA研究“圈”点?

跨物种衰老相关circRNA的鉴定和CircAge数据库功能概览

环状RNA(circRNA)是一类单链、闭合环状的RNA分子,由mRNA前体通过反向剪切环化产生。凭借其结构的稳定性、较低的免疫原性和蛋白翻译功能,circRNA正逐步被开发成为新一代的基因表达调控平台,有望革新传统mRNA药物的设计范式。最新研究表明,在衰老过程中,circRNA会在诸如心脏、脑等一些重要器官里逐渐累积,密切调控衰老,然而,相关作用和机制仍不清楚。

为全面解析circRNA的时空表达特征与功能图谱,中国科学院昆明动物研究所研究员何永捍团队联合研究所生物多样性大数据中心,构建了首个跨物种、跨组织的衰老相关circRNA数据库——CircAge。CircAge整合了来自GEO、GSA等公共数据库以及实验室自主测定的共计803个RNA-seq数据集,涵盖了人、猕猴、大鼠、小鼠、斑马鱼、果蝇和线虫7个物种、24种组织类型的不同年龄段样本,最终成功鉴定到53万个circRNA,其中大约23%的circRNA在不同物种间展现出保守性。经分析发现,circRNA在多个组织中会随衰老进程出现累积趋势。

据称,该数据库还整合了miRanda、TargetScan等分析工具,实现了对circRNA与miRNA、RNA结合蛋白(RBP)互作、circRNA编码潜能等多维度的功能预测。作为国际上首个衰老相关的circRNA数据库,CircAge有望为衰老生物标志物的发现、干预靶点的筛选以及circRNA治疗策略的开发提供关键技术支撑。(专栏作者 李潇潇)

原文链接:

https://doi.org/10.1093/gpbjnl/qzaf044

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物