编织式建筑技术点亮冬奥,“雪绒星”诞生记|“科技冬奥企业行”第七站

发布时间:2022-03-02

发布时间:2022-03-02

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2022-03-02

发布时间:2022-03-02

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

- 编织结构;冬奥会;铝合金材料;黄蔚

3月1日

“科技冬奥企业行”

大型主题采访活动第七站

来到清华大学建筑学院

了解雪绒星

这件“科技艺术品”诞生背后的故事

北京冬奥会圆满落幕,除了精彩紧张的奥运赛事以外,许多和“建筑”有关的内容也让人过目不忘,这其中就有位于冰立方南广场的八片立体造型雪花雕像——“雪绒星”。

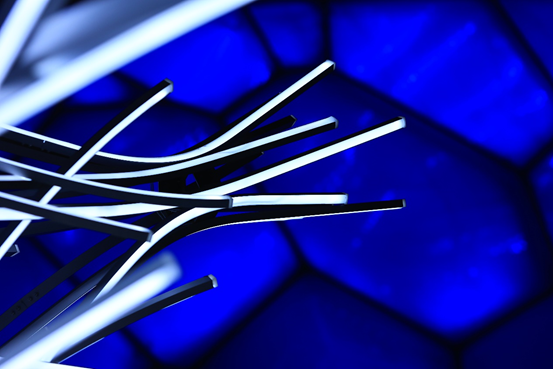

因为外形既像雪花,又像闪烁的星星,且能从多个角度观看。所以这组位于冰立方广场的雕像得名“雪绒星”。夜幕降临后,雪绒星作为冬奥配套景观,营造出层次丰富的科技感和时尚感,在北京的夜色当中格外令人瞩目。

雪绒星主创设计师和项目负责人,清华大学建筑学院长聘副教授黄蔚欣介绍,雪绒星所使用的技术,在建筑上的学名叫做“编织式空间网壳”,简称“编织结构”。这也是这项技术在冬奥会赛场内外的首次应用。

近年来更加美观的曲面(建筑)建造成为行业热门,但传统的数控加工方法造价较高,施工难度也很大,经济效应不佳。怎样才能提质增效?黄蔚欣从中国传统的手工艺编织当中汲取了灵感,能不能让曲面造型像手工艺编织一样“搭建”起来?

在黄蔚欣和团队的不懈努力下,2016年,编织结构诞生了,并且在近几年有了典型的应用案例。2020年初在上海豫园的新春民俗灯会上,用编织结构塑造的曲面造型“鱼旎如意”重量只有400公斤,比传统异形钢结构大大减重,视觉上也更为轻盈通透。虽然因为疫情原因,很多公众没能看到这个作品,但仍然受到了主办方的好评。

△黄蔚欣介绍编织结构的特点与应用

结合科技冬奥理念和公众活动需求,在北京市科委、中关村管委会支持下,2020年,黄蔚欣和他的团队又投入到立体雪花“雪绒星”的设计研发当中。经过为期一年的设计制造,这件立体雪花作品最终得以完美呈现。

黄蔚欣表示,设计制造雪绒星有四大技术“难点”——怎样生成好的网格?怎样为作品设计最佳结构?如何在设计上有新的突破?怎样提高作品的耐久性和可实现性?

首先是拓扑问题,与以往的编织结构相比,雪绒星是先用线元素塑造曲面,再拼接成镂空的三维造型,造型和工艺都更加复杂,对产品本身的基础形态也提出了很高的要求。

作品结构优化也是团队面临的一大挑战:“这种网壳结构是具有弹性可弯曲的自由曲面造型,我们通过数字算法,实现造型从形态设计、结构验证、到施工建造的全过程‘掌控’。”黄蔚欣说道。

艺术表现也是雪绒星设计当中必须考虑的因素。团队从冬奥场馆当中汲取灵感,在延续“水立方”和“鸟巢”形态上的基因,基于正二十面体和编织网格设计出了三维的雪花雕塑,让雪绒星不仅好看更“耐看”,成为冬奥会配套景观当中的经典。

传统的灯光雕塑,都是把灯带直接附着在材料表面上,虽然解决了夜间发光问题,但会很大程度上影响到产品的美观,为了保证雪绒星良好的视觉效果,黄蔚欣决定把电线“隐藏”起来,团队把传统的玻璃钢材料进行了升级,创新研发出铝合金材料的数控编织技术。

“铝合金材料更轻更薄,还能在断面上直接开槽放置电线,这样电线被藏了起来,使雕塑更为美观。”黄蔚欣表示,新材料经久耐用,通过新工艺还实现了杆件预加工,简化了雕塑组装难度。

雪绒星将声光电现代技术综合应用到公共空间艺术中,并结合了几何学、计算机图形学和建筑结构等多个领域的知识,不仅是一件艺术作品,更是一件全新研发的科技产品,是科学与艺术的完美结晶。

除了雪绒星这样的艺术品以外,编织结构在小尺度和大尺度层面,都可以有很好的应用空间。“例如位于昆明的国家植物馆网壳屋顶‘水绒花’,就是编织结构一次很好的应用,独特、生动的空间效果饱受好评。”黄蔚欣介绍。

据了解,冬奥会以后“冰立方”广场将向公众开放,黄蔚欣期待这组降落人间的“雪绒星”能得到更多市民的喜爱,助力双奥场馆的赛后运营,为后奥运时代增添光彩。

本次活动是“科技冬奥企业行”大型主题采访活动的第七站,后续还将组织媒体记者走近更多“科技冬奥”项目,了解科技支撑冬奥背后的故事。

相关人物