2019北京科技周:科技为美好生活赋能

发布时间:2019-05-22

发布时间:2019-05-22

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2019-05-22

发布时间:2019-05-22

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

信息来源:全国科技创新中心微信公众号

新能源汽车、环境修复、灾害预防、车联网、精准扶贫、服务机器人……这是2019北京科技周“美好生活篇”为公众展示的内容。

通过丰富多彩的科普活动和新鲜有趣的科普体验,增强公众对科学发展和科技创新的参与感和获得感,是北京市科普工作的目标之一。2019北京科技周上众多科技创新成果展项,不仅拉近了市民与全国科技创新中心建设的距离,也让市民切身感受到科技给生活带来的显著变化。

氢燃料电池汽车

强劲清洁

选一辆动力强劲、清洁环保的汽车?没问题,装备氢氧燃料电池的新能源汽车可以满足这样的需求。

在国家新能源汽车技术创新中心的展台上,展出的一个氢燃料电池汽车动力平台,吸引了众多人的眼球。该中心资源整合群负责人邹广才介绍,他们所开发的新能源汽车,采用氢氧燃料电池和三元锂离子电池结合的电-电混合动力系统,续航能力可以达到450公里,而氢瓶充满只需要3-5分钟。

氢氧燃料电池中氢气来源广泛,可以通过化石燃料、工业废氢、电解制氢制备,而氧气来自空气,反应产物是水。与传统将化石燃料作为动力来源的汽车相比,要清洁环保得多。

面对观众关注的新能源车性能问题,邹广才说,他们的氢燃料电池汽车最高时速可以达到150公里以上,续航里程最高可达500公里以上。与传统汽车相比,适用环境更广,动力输出响应时间甚至更短。

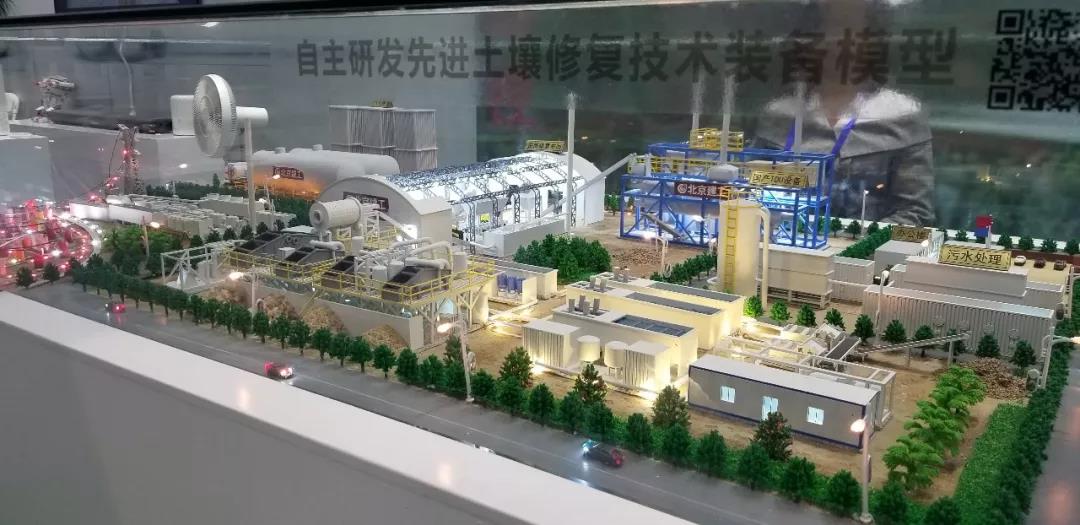

土壤修复

“三废”医生

化工产业是现代工业的重要组成部分。然而我们在享受经济高速增长的同时,也给我们脚下的土地带来了巨大负担。化工企业排放的废水、废渣不仅污染了土壤和地下水,也破坏了生态环境。

北京建工环境修复股份有限公司展示的污染土壤快速淋洗装备、自主研发的热解吸设备(TDU)、原位加热修复技术系统、连续管式原位注入装备等多项环境修复技术,是国家“863”计划重点研发课题的创新成果。

据展台工作人员介绍,污染土壤快速淋洗装备通过强力解泥、精细筛分和高效固液分离等淋洗技术,将污染物从硬质砂砾表面进行分离,实现污染土壤减量化。该技术可用于处理含重金属、多环芳烃及重金属与多环芳烃复合污染的砂性土壤,目前已成功于广东广州、山东青岛、青海海北、云南楚雄等大型修复工程应用。

续管式原位注入装备被誉为“万能作业机”。在土壤修复领域,连续管式原位注入装备采用高压水射流和连续管技术,适用于加油站、填埋场、爆炸危险场地、地下水位较深的地块修复。该设备实现原位修复工程的钻注一体化,效率提升明显,修复范围广,最深达100米,是目前国内先进的修复装备。

车联网

减少“马路杀手”

车路协同、自动驾驶描画了未来智能交通的美好愿景,北京千方科技展出的几款车联网系统,十分抢眼。

目前,宽带移动互联网已解决了高带宽、低延时、大容量和低功耗的需求,也使得路侧设备、车内设备以及车路协同相互联通成为可能。千方科技已开发了9项车对车(V2V)以及5项车对路(V2I)技术。

北汽新能源、长城等汽车厂商均已采用千方科技研发的车载终端。车速引导、车辆变道/盲区提醒、紧急制动预警、前向碰撞预警、紧急特殊车辆预警、交叉路口碰撞预警、道路湿滑提醒等都是其V2X车联网系统技术适用的典型场景。

城市精细化管理

破解洪涝防控

近年来北京市洪涝灾害呈频发态势。针对洪涝灾害频发、管控精细水平有待提升等问题,北京市水科学研究院高级工程师邸苏闯介绍,研究院以数值模拟技术、遥感技术、空间分析技术为支撑,研发了基于多源数据的城市流域精细化洪涝模型构建技术体系。

据介绍,研究院构建了精细化防汛应急管理支撑技术体系,涵盖内涝积水点台账构建、内涝原因诊断分析、雨水管网排水能力分析、河道排水能力分析、蓄滞洪区启用影响分析等内容。同时,还优化了城市水系调度方案,实现了科学蓄水和安全行洪的双重目标。

邸苏闯介绍,相关技术已在北京市清河流域和凉水河流域开展了精细化洪涝模型构建与示范应用,其中清河流域精细化洪涝模型包括646公里排水管道,28.7公里河道,1.8万个节点,425万个网格,在洪涝风险评估与原因诊断、行洪排水能力评估、海绵建设效果评估、水系优化调度等领域得到广泛应用。

相关人物