产业

-

智能制造

智能制造重庆大学、上海大学等 研制出可快速持续跳跃的无腿软体机器人2021-12-14

重庆大学教授陈锐、上海大学教授蒲华燕等研制出一款无腿软体机器人,可进行快速、持续的可控跳跃。该发现提供了一种新方法,可在绳系模型机器人中产生敏捷的多模态运动。相关研究近日发表于《自然—通讯》。

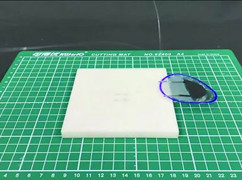

软体机器人跨越障碍物的跳跃实验(重庆大学供图)

一些机器人需要靠跳跃来拓展其导航范围、越过障碍以及适应非结构化的环境。要做到增加软体机器人的跳跃高度和距离,以改进其越障能力,同时保持对跳跃频率的控制以增进机动性和导航... -

智能制造

DeepMind“学会”预测分子性质2021-12-14

英国人工智能公司DeepMind的科学家团队开发了一个机器学习模型,可以通过预测分子中电子的分布来显示分子特征。与现有技术相比,该模型能更准确地计算某些分子性质。12月10日,相关研究结果发表于《科学》。

原则上,材料和分子的结构完全由量子力学决定,特别是由控制电子波函数行为的薛定谔方程决定。论文通讯作者之一、DeepMind物理学家James Kirkpatrick表示,因为所有电子都相互作用,所以根据这种原理计算结构或分子分布是“计算上的噩梦... -

智能制造

新框架挑战预训练模型 自然语言处理有望“另辟蹊径”2021-12-09

预训练模型的兴起给自然语言处理(NLP)带来了“新面貌”。

近年来,谷歌、OpenAI、微软、百度等人工智能(AI)“头部玩家”推出多个颇具影响的预训练模型,并反复迭代出十多个版本。无论学术界还是产业界,人们对大规模预训练模型“热情高涨”。

日前,来自清华大学的一支研究团队提出一种简单高效的NLP学习框架。不同于当下NLP社区主流的“大规模预训练+下游任务微调”的范式,这一框架无需进行大规模预训练,同时将训练效率提升两个数量... -

智能制造

这架无人机有“脚”!科学家开发出机器鸟2021-12-07

世界上没有两片相同的雪花,树枝亦然。树枝的大小、形状和纹理各不相同,有些可能是湿的,有的布满苔藓,有的长满枝丫。然而,鸟类几乎可以在任何一种树枝上停落。这种能力引起了美国斯坦福大学工程师Mark Cutkosky和David Lentink的极大兴趣。

“要模仿鸟类如何飞翔和栖息并不容易。”这两个实验室的博士研究生William Roderick说,“经过数百万年的进化,鸟类让起飞和降落看起来如此容易,即便在森林中那些复杂和多变的树枝上也是如此。”

... -

智能制造

新一代通用视觉技术体系“书生”问世2021-12-02

近日,上海人工智能实验室联合商汤科技、香港中文大学、上海交通大学共同发布新一代通用视觉技术体系“书生”(INTERN)。该技术体系旨在系统化解决当下人工智能视觉领域中存在的任务通用、场景泛化和数据效率等一系列瓶颈问题。目前,相应技术报告《INTERN:一种通向通用视觉的新学习范式》已在arXiv平台发布。

书生作为中国古代读书人的经典形象,代表着一个通过不断学习、不断成长进而拥有各方面才能的人格化角色。而将全新的通用视觉技术体... -

智能制造

河北大学等 提出人工智能视觉系统新方法2021-11-30

河北大学电子信息工程学院教授闫小兵团队联合复旦大学、中科院微电子研究所、新加坡国立大学和安徽大学等机构研究者,提出一种完全基于忆阻器的人工视觉感知神经系统(AVPNS),该系统成功模仿了生物视觉系统的基本功能,实现了图像感知。近日,相关成果在线发表于《美国化学会—纳米》。

人体超过80%的信息是通过眼睛从外部接收,视觉系统也是生物最重要的神经系统。在人工智能技术中,通常使用图像传感器采集图像数据,但是图像传感器需要持续... -

智能制造

安全靶场构建新型人工智能安防体系2021-11-29

当前,人工智能产业正迎来新的发展高潮,但新技术也带来了特有的新风险,在发展与产业落地过程中催生出了对抗样本攻击、模型后门、模型窃取等专门针对人工智能系统的新型安全问题。随着产业进程的深入,这些安全风险的边界迅速扩散,逐步蔓延至金融、互联网、安防、城市和社会治理各个领域,危害到社会安全与国家安全。

为有效应对人工智能新型安全风险,瑞莱智慧日前发布人工智能安全靶场RealRange,提供实战化、体系化的一站式人工智能攻防演... -

智能制造

人工智能解决数学题:“大力未必出奇迹”2021-11-18

大模型可能是人工智能发展的一个突破口,但参数量并非是通向人工智能的唯一途径。图片来源:unsplash

日前,人工智能研究机构OpenAI的研究人员使用新方法,训练出一个会做数学题的系统——GPT-f。它能像真正的学生一样,解决90%的数学应用题。在提供的数据集中进行的小样本测试表明,9至12岁学生测试正确率为60%,该系统测试正确率为55%。

这个仅60亿参数的GPT-f,在解决数学应用题方面,效果直逼参数规模高达1750亿的GPT-3。在业界认为人工... -

智能制造

教人工智能以“我”的视角看世界2021-11-01

世界是多维的,生活中同样的景物在不同的视角下会呈现出不同的形态。若要让人工智能更像人类,就要让其视角更接近人。从人类的角度观察环境,人工智能或许会看到一个新的天地。

近日,由脸谱(Facebook)和9个国家的13所大学及实验室组成的学术联盟宣布,11月将开源让人工智能拥有以第一人称视角与世界进行交互能力的Ego4D(Egocentric 4D Perception)项目。这个项目包含超过3025小时的第一人称视频,涉及来自73个城市的700多名参与者的日常生... -

智能制造

有了“AI大脑”,机器人小科会学习会思考2021-11-01

“十三五”科技创新成就展上的科普机器人小科 受访单位供图

“AI大脑”一方面依靠超大规模人工智能预训练模型——悟道2.0,另一方面则在模型中融入了大规模知识图谱,从而让小科有了学习知识和推理的能力。

谭棋洋 项目团队成员、智谱AI工程师

“小科小科,你知道什么是碳中和吗?”“牛顿第一定律是什么?”“什么是宇宙背景辐射?”……在刚刚闭幕的国家“十三五”科技创新成就展上,面对现场观众五花八门的问题,由智谱AI打造的科普...