科创进行时

-

科创进行时

科创进行时2022-02-104月完成关键技术验证 中国空间站今年将全面建成

“建造空间站是全年宇航任务重中之重。”2月9日,在中国航天科技集团《中国航天科技活动蓝皮书(2021年)》(以下简称《蓝皮书》)发布会上,航天科技集团宇航部副部长马涛表示, 2022年,载人航天空间站工程将实施6次重大发射任务,完成在轨组装建造,全面建成中国空间站。会上,航天科技集团五院空间站系统副总设计师柏林厚谈到了空间站的建造进展:预计于2022年4月,神舟十三号乘组3名航天员在太空驻留6个月返回之后,我国将对空间站整个关键技术...

-

科创进行时

科创进行时2022-02-10我国发射航天器总质量再创新高

中国航天科技集团有限公司9日发布的《中国航天科技活动蓝皮书(2021年)》显示:2021年,中国航天发射活动继续取得重大突破。中国航天科技集团有限公司有关方面负责人介绍, 2021年,中国航天科技集团长征系列运载火箭完成48次发射任务,全部取得成功,发射次数居世界宇航企业第一,发射航天器总数量103个,总质量189.65吨。全年载人航天工程计划实施6次发射任务,以天和核心舱为控制中心,问天、梦天实验舱为主要实验平台,全面建成常年有人照料的...

-

科创进行时

科创进行时2022-01-30中国航天开启新征程

1月28日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,我国第五部航天白皮书——《2021中国的航天》正式发布。吴艳华介绍,未来5年,在重大工程方面,我国将建成中国空间站和高分辨率对地观测系统,实施探月四期、行星探测等新的重大工程,推进重型运载火箭研制,建设近地小行星撞击风险应对体系,培育太阳系边际探测等重点项目,推动运载火箭型谱化发展,持续完善国家空间基础设施。继续实施行星探测工程,发射小行星探测器、完成近地小行星采样和主带彗星探...

-

科创进行时

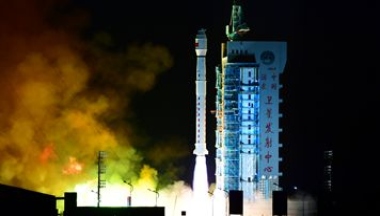

科创进行时2022-01-26我国成功发射L-SAR 01组A星

1月26日7时44分,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将L-SAR 01组A星发射升空。据了解,卫星主要用于对地质环境、山体滑坡、地震灾害等进行有效监测。

-

科创进行时

科创进行时2022-01-24高光度Ia型超新星起源研究取得新进展

该台丽江超新星观测项目在已取得的系列成果基础上,用外层镍增丰现象解释了高光度Ia的主要观测特征,提出高光度浅硅型Ia存在相同起源。近期,结合项目已发表的成果,研究团队得出高光度Ia型超新星的光度和抛射物速度弥散以及密度分布有关,即爆炸初期膨胀程度越大,极大时的光度越高。结合外层抛射物的镍增丰模型,研究人员提出高光度Ia同样是优质的宇宙测距工具,通过修改光度标准化方法可以减小高光度Ia造成的光度弥散,提高测距精度。并且由于这...

-

科创进行时

2022-01-20最优量子门检验首次实现 为容错量子计算奠定基础

该校郭光灿院士团队李传锋、项国勇研究组与复旦大学朱黄俊和北京理工大学尚江伟合作,首次在实验中实现了基于局域操作的最优量子门检验。由于量子门中参数个数随着量子系统大小指数增加,传统量子过程层析方案随量子门的规模增大,测量次数和计算量都呈指数增长。研究人员把量子门检验的思想与近年来该小组系统发展的多参数量子精密测量平台相结合,改进了量子门检验的数据处理算法,使得量子门检验在保留高效率的同时提升了对误差的鲁棒性。改进后...

-

科创进行时

科创进行时2022-01-07我国实现时速350公里高速列车上5G超高清演播

1月6日,北京冬奥列车亮相京张高铁。在当天的上线仪式上,中宣部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄强调,中央广播电视总台联合国铁集团、北京铁路局集团公司和中国联通、中国移动等多方力量,充分发扬“工匠精神”,成功在冬奥专列上建成以轻量化、移动化、全IP技术为特点的5G超高清演播室。“列车在保持标准配置复兴号智能动车组智能服务、智能运维等功能的基础上,新型奥运版复兴号智能动车组增加了智能行车功能,围绕服务冬奥会和冬残...

-

科创进行时

科创进行时2022-01-07空间站机械臂转位货运飞船试验取得成功

此次试验,初步检验了利用机械臂操作空间站舱段转位的可行性和有效性,验证了空间站舱段转位技术和机械臂大负载操控技术,为后续空间站在轨组装建造积累了经验。

-

科创进行时

科创进行时2022-01-06中国天眼进入“多出成果”“出好成果”新阶段

1月5日,中科院召开中国天眼(FAST)运行情况和科学成果新闻发布会,介绍FAST高质量运行情况,并发布依托FAST在中性氢谱线测量星际磁场、快速射电暴、脉冲星等领域取得的一批重要科研成果。为做好FAST的开放运行和科学研究工作,中科院在第一时间成立了FAST科学委员会、时间分配委员会和用户委员会,统筹规划科学方向、遴选重大项目、制定数据开放政策以及分配观测时间等。对此,国家天文台台长常进院士表示,基于超高灵敏度的优势, FAST未来将在快...

-

科创进行时

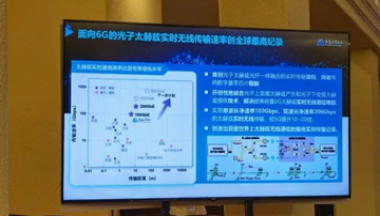

科创进行时2022-01-06刷新世界纪录!太赫兹实时传输净速率超100Gbps

,该实验室联合东南大学、鹏城实验室、复旦大学和中国移动等团队,在国家重点研发计划6G专项等项目的支持下,搭建出首个360—430GHz频段100/200Gbps实时无线传输通信实验系统,首次实现单波长净速率为103.125Gbps、双波长净速率为206.25Gbps的太赫兹实时无线传输。据悉,该成果可与现有光纤网络融合,扩展构成100—1000Gbps室外室内超高速无线接入,代替现有移动网络及光纤实现快速部署,替换数据中心的巨量线缆,显著降低成本和功耗,可用于星间通信...