科创进行时

-

科创进行时

科创进行时2022-04-20“科学”号西太平洋第二航段科考完成

“科学”号完成基金委西太平洋共享航次返回青岛。航次搭载了来自中科院海洋研究所、上海交通大学、华东师范大学、中国海洋大学等7家科研单位和院校的78名船队员。本航次共完成4条观测断面、总计170余个各类站位的观测,获取了大量深海大洋样品和观测数据。作业内容包括温盐深流多参数剖面观测与常规采水、大体积采水、洁净CTD/采水、电视抓斗、箱式采泥等跨学科站位观测,以及大气气溶胶观测、船载走航海流、多波束和气象观测等大量走航观测。

-

科创进行时

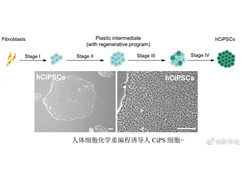

科创进行时2022-04-14中国科学家在新一代干细胞制备技术上取得重要突破

多潜能干细胞具有无限增殖特性和分化成生物体所有功能细胞类型的能力。北京大学邓宏魁团队经多年努力,成功开发化学小分子诱导技术使人成体细胞逆转为多潜能干细胞。这一由中国自主研发的多潜能干细胞(人CiPS细胞)制备技术,为干细胞和再生医学的发展解决了底层技术上的瓶颈问题。这一突破性研究成果于13日晚在线发表于国际学术期刊《自然》。

-

科创进行时

科创进行时2022-04-14AG600飞机首飞准备工作有序推进

2022年一季度, AG600计划中的铁鸟试验、静力试验、首飞安全性试验及1003架机首飞准备工作有序推进, 1005架机总装进展顺利, 1006架机已顺利开工。此前不久, AG600-1003架机已完成全机地面共振试验,该项试验是首飞前必需的一项重点试验,同时要通过适航验证,对飞机首飞具有重要意义。同时,由中国歌剧舞剧院和航空工业集团联合出品并创作演出的大型交响合唱音乐会《蓝天礼赞》,将于4月18日首次在国家大剧院音乐厅唱响,观众可通过中国歌剧舞剧...

-

科创进行时

科创进行时2022-04-12100公里!北京科研团队创造量子直接通信距离世界新纪录

日前,北京量子信息科学研究院、清华大学龙桂鲁教授团队和陆建华教授团队合作设计和实现了一种相位量子态与时间戳量子态混合编码的量子直接通信新系统,通信距离达到100公里,是当前世界最长的量子直接通信距离。量子院坚持“国家急需、世界一流、国际引领”的建设理念,瞄准建设世界一流新型研发机构的目标,面向世界量子物理与量子信息科技前沿,采取与国际接轨的治理模式和运行机制,整合北京现有量子物态科学、量子通信、量子计算、量子材料与器...

-

科创进行时

科创进行时2022-04-07我国成功发射高分三号03星

4月7日7时47分,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将高分三号03星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这颗卫星主要用于获取可靠、稳定的高分辨率SAR图像,为我国海洋开发、陆地环境资源监测和应急防灾减灾提供业务化应用数据支撑。这次任务是长征系列运载火箭的第414次飞行。

-

科创进行时

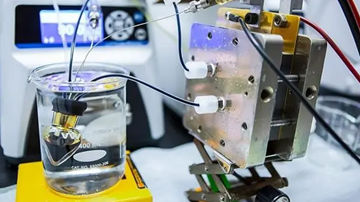

科创进行时2022-04-02我科研人员开发高压电解液构筑高能量密度锂电池体系

3月31日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,该研究所先进储能材料与技术研究组在武建飞研究员的带领下,近期在高电压电解液体系开发应用方面取得关键性进展,相关研究成果近日发表于国际期刊《化学工程杂志》。据介绍,当前锂离子电池由于其出色的电化学性能已经广泛应用于电动汽车,正极材料是影响锂离子电池性能的关键因素之一,使用高比能正极材料(如NCM811)以及提高电池工作电压(>4.2V)是获得更高能量密度的最有效途径。为设...

-

科创进行时

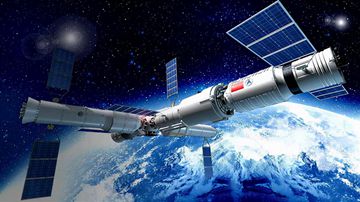

科创进行时2022-03-28天舟二号撤离空间站核心舱组合体 飞船状态良好,择机再入大气层

天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船,于2021年5月29日在海南文昌发射场发射入轨,为空间站送去6.8吨物资补给。目前,天舟二号飞船状态良好,后续将在地面控制下择机再入大气层。

-

科创进行时

科创进行时2022-03-26“华龙一号”示范工程全面投运

我国自主三代核电“华龙一号”示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机组正式具备商运条件,至此中核集团“华龙一号”示范工程全面建成投运。作为我国核电走向世界的“国家名片”, “华龙一号”是当前核电市场接受度最高的三代核电机型之一,是我国核电企业研发设计的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果,满足国际最高安全标准,完全具备批量化建设能力,已成为中国为世界贡献的三代核电优选方案。

-

科创进行时

2022-03-22“中国天眼”观测到宇宙极端爆炸起源证据

我国科研团队通过“中国天眼”FAST观察并计算出快速射电暴的起源证据,这一发现于18日刊登于国际权威学术期刊《科学》杂志。中国科学院国家天文台研究员、“中国天眼”首席科学家李菂介绍,快速射电暴是一种能量极强、射电波段的电磁波爆发,是一种宇宙中的极端爆炸。据介绍,在这次研究中,研究团队测量了5个快速射电暴,加上对国际最新研究结果的总结,一共获得了21个快速射电暴样本,样本中的重复快速射电暴都满足研究团队提出的理论解释。‘中国...

-

科创进行时

科创进行时2022-03-16中国空间站“天宫课堂”第二次太空授课活动将于近期进行

据中国载人航天工程办公室消息,中国空间站“天宫课堂”将于近期择机开展第二次太空授课活动。据悉,首次太空授课后,社会各界通过新闻媒体和网络广泛参与“天宫课堂”授课内容征集活动。