一周前沿科技盘点〔134〕|DNA活字印刷术革新数据存储方式;我国在轨星间超高速激光通信数据传输获新进展

发布时间:2025-03-25

发布时间:2025-03-25

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-03-25

发布时间:2025-03-25

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

受古代活字印刷术的启发,中国科学家创新性地研发了一种名为“毕昇一号”的DNA活字喷墨打印机,实现了高效、低成本的DNA数据存储,为大数据时代的存储难题提供了全新视角和实用方案。

在卫星通信技术迈向高速数据传输的新阶段,北京极光星通科技有限公司成功通过“光传01/02试验星”实现了国内首次在轨星间400Gbps超高速激光通信数据传输试验。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第134期。

1《Advanced Science》丨利用古代智慧,DNA活字印刷术革新数据存储方式

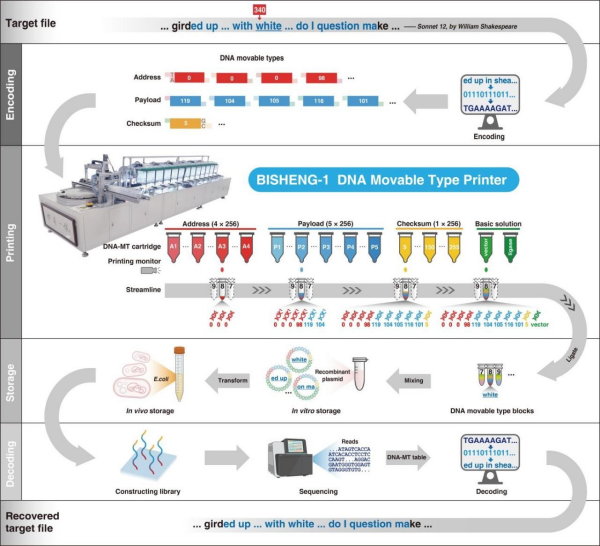

DNA活字存储流程图

在大数据时代,全球数据量呈指数级增长,海量数据是AI解锁大模型的钥匙。当前,硬盘、磁带、U盘等硅基存储介质存在寿命短、能耗高、占用空间大等问题,难以满足日益增长的数据存储需求。

DNA作为天然的数据信息编码存储材料,因高密度、长寿命、低能耗等优点,成为具有潜力的解决大数据存储困境的替代方案。但是,多数DNA数据存储技术采用类似雕版印刷的设计策略,存储用DNA使用一次、合成一次,合成成本高,耗时长,限制了DNA存储技术的实际应用。

为突破现有DNA存储技术的应用瓶颈,中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)陈非团队、计算技术研究所谭光明和卜东波团队以及中科计算技术西部研究院段勃团队,借鉴我国古代四大发明之活字印刷术的逻辑,提出了经济高效的DNA活字存储设计思路。它的核心是DNA活字,由预制的20nt短双链DNA片段构成,可编码1字节的内容、地址或校验数据信息,且每个片段两端带有4nt的粘性末端,通过一步多级酶连技术形成DNA活字块。这些活字块可通过活字块两端的限制性酶切位点克隆到质粒中直接体外保存,亦可通过转化大肠杆菌体内保存。

为实现进一步DNA活字存储流程自动化,该团队研发了可实现DNA活字高通量打印写入的设备——DNA活字喷墨打印机“毕昇一号”。“毕昇一号”可以打印存储并100%精准解码文本、图片、音频和视频等类型的计算机数据存储文件。

类似于活字印刷的复用性和灵活性,上述DNA活字存储技术展现出成本和效率优势。这一成果为DNA数据存储技术的未来发展提供了新的思考范式。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1002/advs.202411354

2首次实现400Gps,我国在轨星间超高速激光通信数据传输获新进展

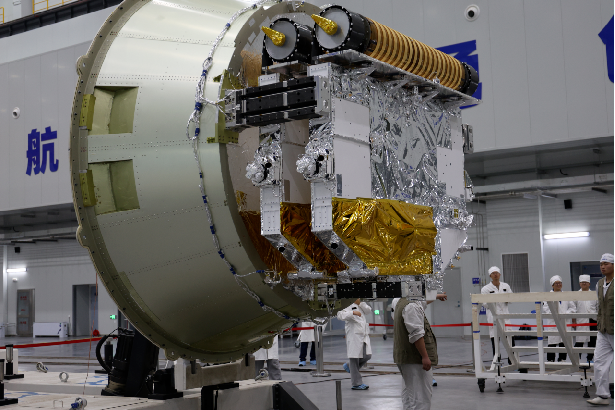

3月18日,北京极光星通科技有限公司通过“光传01/02试验星”成功开展了国内首次在轨星间400Gbps超高速激光通信数据传输试验并取得成功。

“光传01/02试验星”面向国家大型卫星组网需求开展研制及试验,支持星间、星地激光高速数据传输技术的试验与验证工作。

此次试验采用极光星通自主研制的LT-II型激光通信终端,兼容相干、非相干通信体制,支持10Gbps、100Gbps、400Gbps多档通信速率。

技术团队针对高精度捕获建链稳定跟踪、光机多通信体制兼容、商用(COTS)通信模块在轨应用、高宽带协议处理等多项技术开展攻关,试验在双星星间距640km下开展,在空口侧速率400Gbps模式下实现星间单次任务传输业务数据总量14.4T字节,通信总时长6分44秒,任务期间链路跟踪稳定,跟踪误差小于5urad。

此次技术试验显著提升了星间信息交互能力,为未来空间高宽带组网应用提供了有力技术支撑,将进一步助力我国卫星互联网领域高速发展。

3《PNAS》丨开启植物光合作用之门:REF6与光信号的互动机制

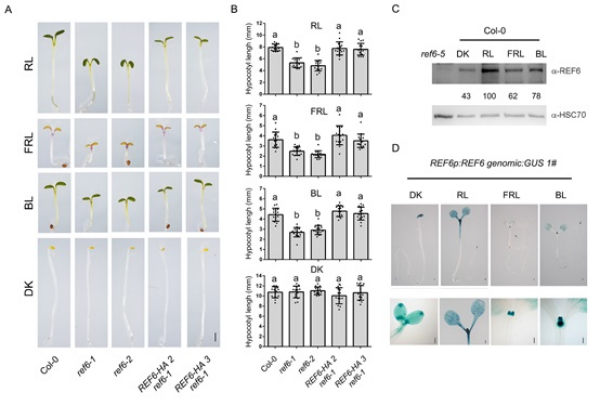

组蛋白H3K27去甲基化酶REF6调控植物光形态建成

光作为植物生长发育的重要环境信号,通过激活光形态建成过程,如抑制下胚轴生长、促使子叶张开变绿以启动光合作用,对植物早期生长至关重要。中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组在高等植物组蛋白修饰研究中取得重要进展,揭示了组蛋白H3第27位赖氨酸的三甲基化(H3K27me3)修饰动态调控是否响应光信号及其在植物光形态建成中的作用。

研究团队利用染色质组学、转录组学等多种技术手段,发现REF6参与拟南芥红光信号转导的分子机制。表型分析显示,在光照条件下,REF6功能缺失突变体表现出显著的下胚轴矮化现象,而其他组蛋白H3K27me3去甲基化酶功能缺失突变体则无此现象,表明REF6在光形态建成过程中发挥重要作用。研究还指出,相较于黑暗条件,红光照射下REF6蛋白量增加,其去甲基化活性增强,并优先与光敏色素phyB的活性形式Pfr相互作用。这种相互作用增强了REF6的稳定性及与染色质的结合能力,促进了开放染色质状态下细胞伸长相关基因的表达。

进一步的研究揭示,REF6与phyB-PIF4模块协同作用,共同调控下胚轴的光响应生长,确保植物在持续光照条件下正常生长。这项研究不仅拓展了我们对植物光环境响应的表观遗传调控机制的理解,也为植物光形态建成的多维度调控网络提供了新的视角。这些发现深化了对植物光信号转导的认知,为未来的研究奠定了基础。

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2417253122

4《Light: Science & Applications》丨宽谱探测与高效数据保留:新一代神经形态视觉器件问世

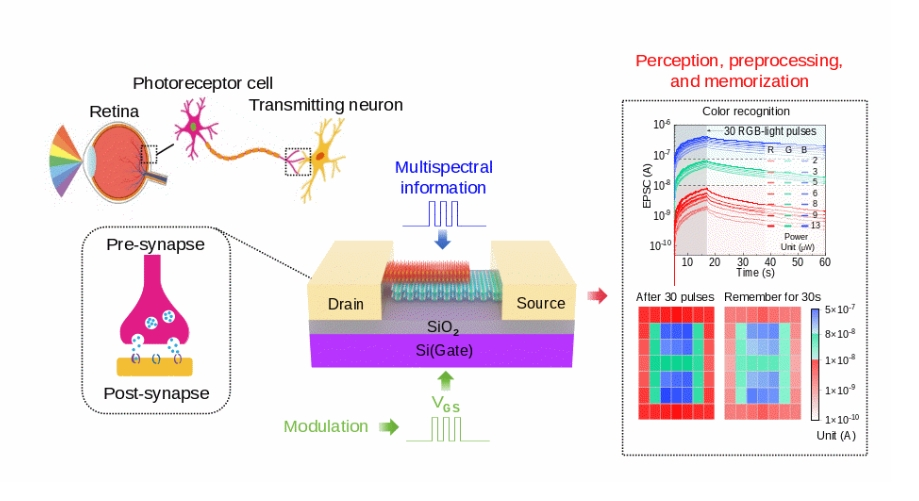

宽光谱光电突触器件研究取得进展

随着计算机视觉技术在自动驾驶、智能机器人和智能制造等领域的应用,传统的视觉系统因串行处理方式导致功耗增加和信息延迟等问题,逐渐难以满足日益增长的算力需求。

神经形态视觉系统因低功耗、高数据处理速度等优势,成为计算机视觉领域的研究热点。当前,一体化神经形态器件在宽谱探测、弱光检测和数据保持等方面存在不足。

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李绍娟和黎大兵团队,提出了基于Ta2NiSe5/SnS2异质结的光电突触晶体管,通过气体吸附辅助的持久光电导策略,实现了紫外到近红外的宽谱高光电转换效率和长时数据保留能力。

这一器件在紫外到近红外波段展现出优异的光电探测性能,其在可见光波段的光电响应度达5.6×103 A/W,量子效率突破1.7×106%。同时,通过气体吸附辅助的持久光电导策略,器件在375nm至1310nm宽谱范围内展现出长时数据保留能力,双脉冲易化指数达158%,这提升了神经网络对视觉信息处理的精度和效率。进一步,该器件模拟了人眼视网膜细胞对多光谱信号的感知与识别功能,为多光谱神经形态视觉系统的硬件实现提供了高效、仿生的解决方案。

上述成果为光电子学和神经形态计算机视觉领域的发展提供了新思路,有望在人工智能技术中得到应用。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41377-025-01792-3

5《Journal of Hydrology》丨土壤水分卫星数据填补:从方法发展到全球验证

近日,中国科学院空天信息创新研究院研究员曾江源团队在遥感土壤水分产品时空填补方法的发展、对比与验证方面取得了新进展。他们研究了传统偏差校正方法和机器学习方法在填补全球尺度SMAP(主被动微波土壤水分卫星)数据缺失的有效性,通过全球实测数据验证了填补后土壤水分数据相较于原始SMAP数据的准确性,并分析了环境变量对土壤水分数据填补精度的影响。

研究表明,从最大最小校正到随机森林等不同方法中,填补精度逐渐提高,尽管空间分布情况相似。特别地,虽然随机森林方法在训练阶段表现最佳,但在验证阶段其精度显著下降。为解决这一问题,研究人员结合12种与土壤水分相关的辅助数据,利用多源信息融合技术改进随机森林方法,结果表明这种方法能有效降低误差并提升预测值与真实值之间的相关性。

为了进一步验证改进后的随机森林方法,研究使用了来自全球1071个站点的实测数据进行检验,发现填补后的SMAP数据整体上优于原始数据。此外,该研究还探讨了归一化差分植被指数、土壤质地、气候类型等9种环境变量对填补精度的影响,指出随着植被覆盖度、土壤水分以及地表类型异质性的增加,填补精度会有所下降。

这项研究不仅发展了适用于不同场景的土壤水分数据填补方法,还提供了利用环境变量来提升基于机器学习方法的数据填补精度的新见解,对于提高全球尺度土壤水分产品的准确性和实用性具有重要意义。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169425001003

6《PNAS》丨有机液膜离子选择性忆阻器,低功耗模拟大脑功能

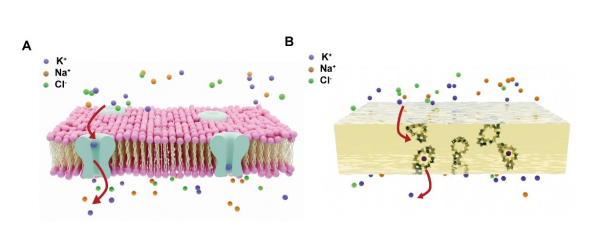

基于仿生有机液膜的离子选择性忆阻器件

忆阻器是具有记忆功能的非线性电阻器。忆阻器作为仿神经器件,在类脑计算和脑机接口等领域颇有潜力。近年来,中国科学院化学研究所于萍课题组致力于流体忆阻器研究,在器件构筑、传输原理与应用方面展开了系统研究。前期,该团队设计并构筑了聚电解质限域流体体系,发现了该体系中的忆阻行为,实现了突触可塑性的化学调控行为、神经化学信号与电信号转导的模拟,为发展类化学突触功能器件、神经智能传感、神经形态计算等提供了新思路。

近期,课题组设计了新型流体忆阻器器件结构和原理,提出并发展了基于有机液膜的离子选择性忆阻器。研究构建溶有二苯并18-冠醚-6的二氯乙烷液膜体系,发现该体系具有忆阻器特征,利用液膜中离子的浓度分布变化,实现了器件的记忆效应,模拟了多种神经电行为。相比于传统固体器件,研究发展的流体器件具有可与生物体系相比拟的工作电压和功耗。更重要的是,利用二苯并18-冠醚-6的钾离子选择性,这一器件实现了对依赖离子选择性的神经功能如静息电位等的模拟,为实现多离子并行类脑智能传感和类脑计算奠定了基础。

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2417040122

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物