一周前沿科技盘点〔139〕|最小最轻微型无线陆空两栖机器人诞生;世界最快!皮秒闪存器件迎来“破晓”时刻

发布时间:2025-04-28

发布时间:2025-04-28

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-04-28

发布时间:2025-04-28

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

你是否想过,那些比硬币还小的微型机器人,是如何像变形金刚般灵活运动?答案藏在它们的“心脏”——驱动器里。近日,清华大学航天航空学院、柔性电子技术国家级重点实验室张一慧教授课题组以“搭积木”式的驱动器设计方法,制造出了世界上最小、最轻的微型无线陆空两栖机器人。

AI时代,大数据的高速存储至关重要。复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室、芯片与系统前沿技术研究院周鹏-刘春森团队在底层理论创新的基础上,研制出“破晓(PoX)”皮秒闪存器件,其擦写速度相当于每秒可执行25亿次操作,性能超越同技术节点下世界最快的易失性存储SRAM技术。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第139期。

1《Nature Machine Intelligence》丨最小最轻微型无线陆空两栖机器人诞生,冲击变形极限

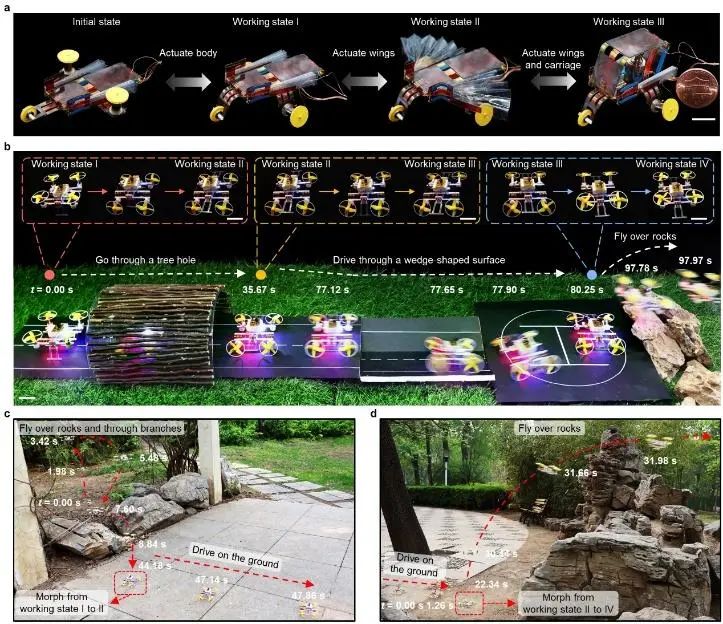

基于该驱动器的可重构系统。(a)为多功能微型轮式机器人;(b)为微型陆空两栖机器人;(c)-(d)为微型陆空两栖机器人的户外运动场景展示。(比例尺:(a)10mm、(b)30mm)

你是否想过,那些比硬币还小的微型机器人,是如何像变形金刚般灵活运动?答案藏在它们的“心脏”——驱动器里。近日,清华大学航天航空学院、柔性电子技术国家级重点实验室张一慧教授课题组提出一种具有连续形状变化和构型锁定能力的薄膜形电热响应驱动器的设计概念。与其他具有变形及锁定能力的驱动器相比,该类驱动器具有最小的尺寸以及最大的弯曲变形角度。

课题组研制了具有复杂变形模式的薄膜单胞和块体单胞,进而构建起一套“搭积木”式的驱动器设计方法。基于此,他们设计制备出具有复杂变形重构能力的三维显示器件、可在多种构型(跑车、飞车、货车)间切换的多功能微型轮式机器人,以及世界上最小、最轻的微型无线陆空两栖机器人(体长9cm、质量25g、地面运动速度为每秒18.2个身长)。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s42256-025-01028-4

2《Nature》丨世界最快!皮秒闪存器件迎来“破晓”时刻

AI时代,大数据的高速存储至关重要。如何突破信息存储速度极限,一直是集成电路领域最核心的基础性问题之一,也是制约AI算力上限的关键技术瓶颈。要实现大数据的高速存储,意味着与之匹配的存储器必须是在存储速度、能耗、容量上均表现优异的“六边形战士”。

复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室、芯片与系统前沿技术研究院周鹏-刘春森团队通过构建准二维泊松模型,在理论上预测了超注入现象,打破了现有存储速度的理论极限。基于这样的底层理论创新,研究团队于近日研制出“破晓(PoX)”皮秒闪存器件。“破晓(PoX)”擦写速度可提升至亚1纳秒(400皮秒),相当于每秒可执行25亿次操作,性能超越同技术节点下世界最快的易失性存储SRAM技术。

这是迄今为止世界上最快的半导体电荷存储技术,实现了存储、计算速度相当,在完成规模化集成后有望彻底颠覆现有的存储器架构。在该技术基础上,未来的个人电脑或将不存在内存和外存的概念,无需分层存储,还能实现AI大模型的本地部署。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08839-w

3《Photonics Research》丨“量”身定“标”,“钟”启双频

研究获选封面文章

在量子精密测量领域,如何更高效地开发与利用量子系综资源,以提升量子精密测量的精度,特别是在增强原子钟的功能、优化其性能、并拓展更广泛的应用方面,仍是一个尚待开拓的研究领域,充满挑战与机遇。北京大学电子学院陈景标教授团队在国际上首次利用不同量子跃迁之间的调制转移过程,在单原子系综中实现了双波长光学频率标准。

该团队针对原子多能级结构建立了理论模型,深入分析并实验实现了双光学跃迁调制转移谱(DOT-MTS)双光钟方案。这一创新不仅验证了单一量子体系同步实现两种高稳定性光钟的可行性,还展现了在同一量子系统中构建多种光钟的潜力,为量子资源的高效利用提供了新途径,为多光钟集成与量子传感网络奠定了技术基础。

原文链接:https://arxiv.org/html/2411.02107v1

4《Cell》丨交叉5+学科,发现细菌空间选择性感染新机制

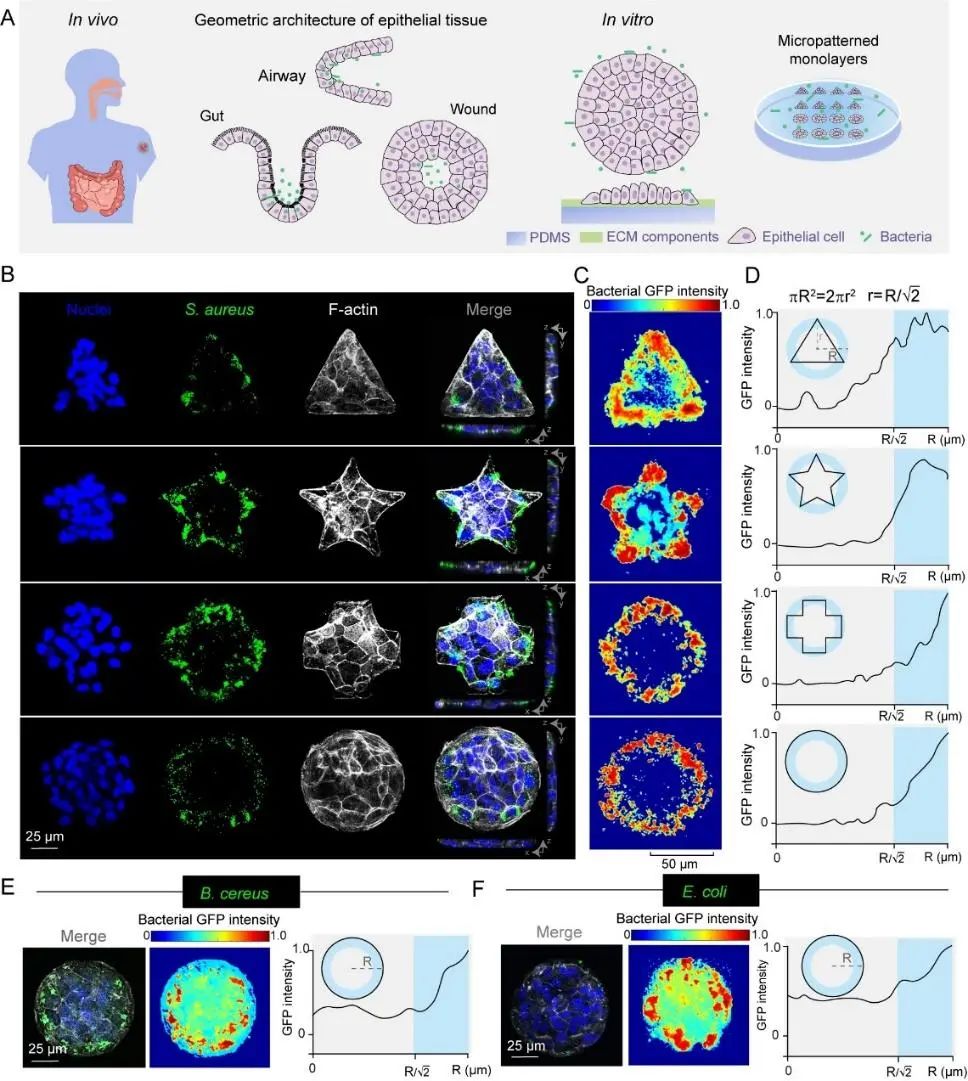

细菌选择性感染宿主细胞单层

细菌感染是一个涉及细菌与宿主相互作用的复杂动态过程。传统研究通常基于生物化学与细胞生物学角度解析细菌感染的机制。近年来,力学因素被证明在调控细菌和细胞的功能和行为方面与生化/代谢因素发挥着同等重要的作用。

近日,中国农业大学朱奎教授课题组、中国科学院深圳先进技术研究院黄术强研究员课题组与北京大学工学院黄建永课题组合作,整合生物力学、力学生物学、细胞分子生物学、微生物学和生物医学工程相关的多学科交叉研究方法和技术,构建了细菌-宿主细胞互作实验平台。

他们借助连续介质力学模型和细胞牵引力显微镜技术,定量阐明了宿主几何及物理力学特性对细菌感染的时空调控规律,揭示了多种病原菌在上皮细胞单层中的空间感染规律并非传统认为的随机模式,而是展现出明显的空间选择性感染,且该感染模式与组织细胞单层的致密度相关,表明组织几何结构对细菌感染的空间分布具有重要调控作用。在此基础上,该研究进一步揭示了力敏感的离子通道蛋白Piezo1在细菌与上皮细胞单层互作过程中扮演的关键调节作用。在细菌侵染宿主细胞过程中,Piezo1会在细菌入侵部位聚集,并激发相关的力信号转导机制,从而加速细菌在该区域的感染。研究人员由此提出以Piezo1相关的力信号转导通路为靶点的抗菌思路。

该研究识别了组织几何调节的细胞牵引力与病原菌-宿主互作之间具有的特定关联性,揭示了细菌感染宿主组织(细胞片层)的时空动态规律,发现病原菌会选择性感染宿主组织(细胞片层)中具有相对高牵引力区域的细胞,即病原菌感染会呈现所谓的“边际效应”。这项不仅揭示了力学生物学因素在细菌感染过程中的关键调控作用,也为从生物物理力学视角发展新的宿主导向型抗菌策略和疗法奠定了基础,具有重要的临床应用前景。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.03.042

5《npj Digital Medicine》丨守护母婴健康, AI从眼底寻找答案

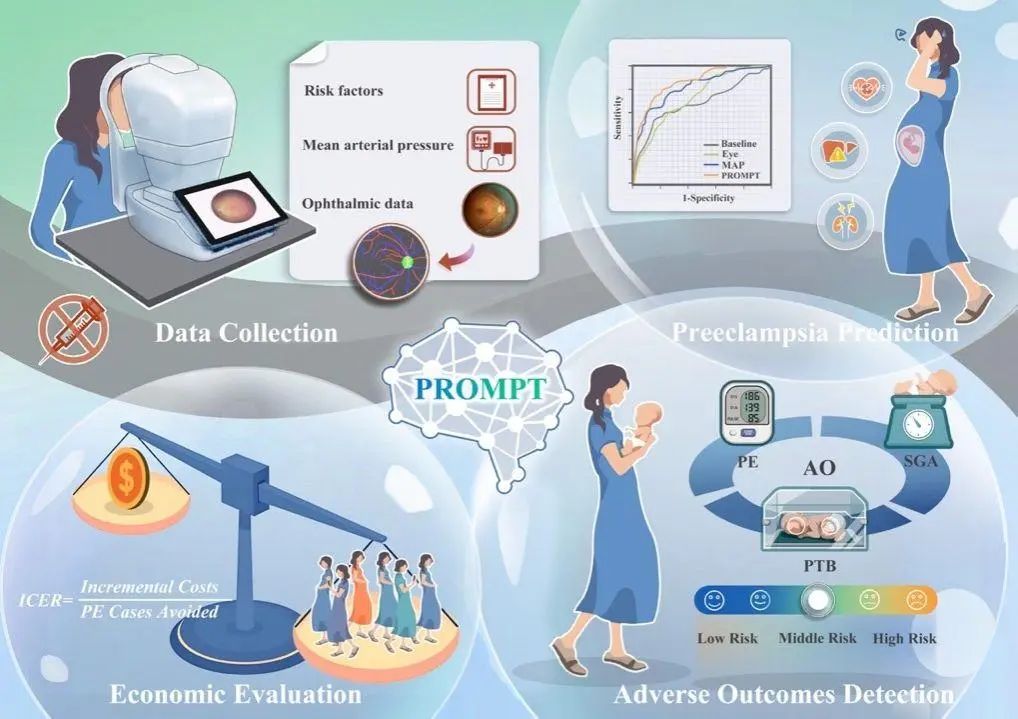

PROMPT预测模型

作为人体唯一可直接观察神经血管的活体器官,眼睛在反映全身健康方面具有独特的"窗口"作用。中山大学中山眼科中心林浩添教授团队与附属第一医院王子莲教授团队联合攻关,首次通过眼底血管特征实现子痫前期(PE)无创早期预测。

PE作为妊娠期特有疾病,是导致孕产妇和围产儿死亡的主因。现有预测方法多为侵入性且成本高昂,基层推广困难。研究团队创新性地以早孕期眼底血管改变为突破口,采用AI深度学习算法提取视网膜特征,结合临床数据构建PROMPT预测模型(PE风险因素-眼科数据-平均动脉压预测试验)。

该研究首次证实眼底血管特征可作为PE预测的新型生物标志物,PROMPT模型预测PE的AUC达0.87(0.83-0.90),预测早产型PE达0.91(0.85-0.97),显著优于基线模型(p<0.001),该技术可将严重不良妊娠结局检出率提升至41%。PROMPT模型具备无创、便捷、成本效益高等优势,适用于基层医疗机构推广,为中低收入国家的母婴保健决策提供依据,对优化妊娠期疾病防控具有重要意义。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41746-025-01582-6

6《ASCE Journal of Engineering Mechanics》丨破解大型结构运行模态分析难题,监测“先人一步”

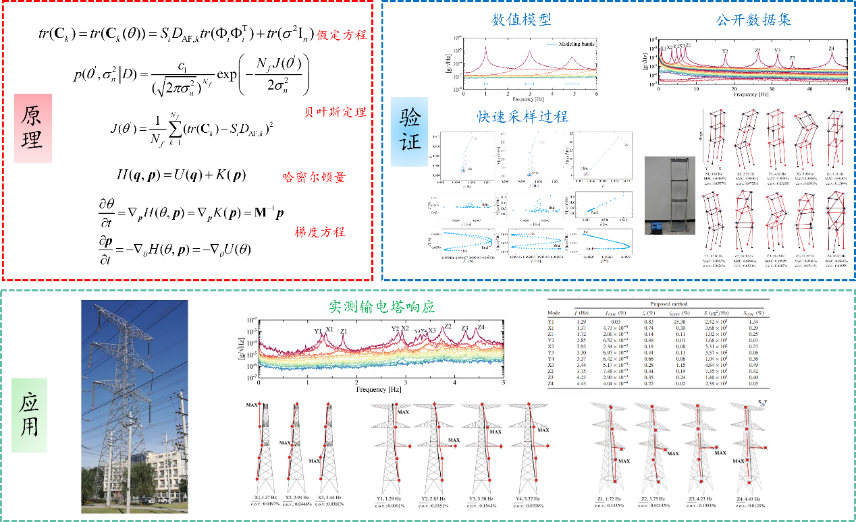

快速贝叶斯哈密尔顿蒙特卡洛采样法

运行模态分析是结构健康监测的核心技术,其能以非破坏性、实时性的方式,揭示结构动力特性的本质变化,为损伤预警、性能评估与全生命周期管理提供科学依据。当下大型结构运行模态分析的前沿问题之一,在于如何合理构造采样框架以实现后验分布的快速精确采样。

对于此,西安交通大学孙清教授团队提出一种名为快速贝叶斯哈密尔顿蒙特卡洛的采样方法。该方法首先构造了一个哈密尔顿保守相空间,从频域功率谱密度迹的角度自然拆解了频域模态空间并构造了后验概率密度函数,借助拉普拉斯渐进近似的手段将其优化并以势能形式嵌入哈密尔顿量之中。这一方法以参数梯度形式定义了动能函数中多维质量矩阵,配合随机动量的使用,使得参数识别过程转化为相空间中参数沿梯度方向的快速运动采样问题。

与传统采样方法相比,快速贝叶斯哈密尔顿蒙特卡洛法可通过生成符合目标分布的样本来减轻概率空间中的随机游走行为,从而大大提升了高维参数背景下运行模态分析的采样与不确定性评估效率。(专栏作者 李潇潇)

原文链接:https://doi.org/10.1061/JENMDT.EMENG-8138

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物