一周前沿科技盘点〔148〕|尿素助力水系锌电池,提升性能更环保:突破液流电池瓶颈,实现高电流密度运行

发布时间:2025-07-01

发布时间:2025-07-01

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-07-01

发布时间:2025-07-01

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

水系锌离子电池因安全性高、成本低而备受关注,但其液态电解质易泄漏、腐蚀性强,限制了实际应用。发展高性能准固态凝胶电解质成为关键突破口。

液流电池因储能能力强广受关注,但传统聚合物膜存在选择性与渗透性难以兼顾的问题。近期,科研人员开发出新型超薄离子选择性膜,显著提升电池性能。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第148期。

1《ACIE》丨尿素助力水系锌电池,提升性能更环保

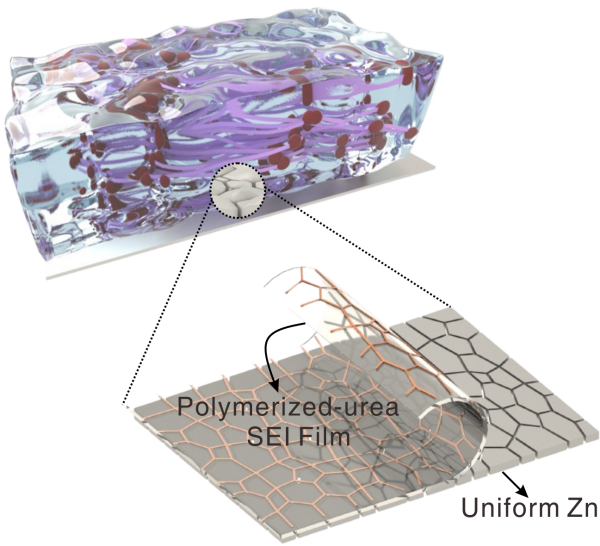

解决体相机械强度和界面稳定性问题的电解质/负极界面示意图

中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所胡林华团队在水系锌离子电池凝胶电解质研究方面取得重要进展。由于传统液态醋酸锌电解质存在溶解性差、锌离子供给不足等问题,导致电池容量和倍率性能受限,同时面临泄漏与腐蚀风险。

研究人员引入尿素作为亲锌增溶剂,成功突破醋酸锌在水凝胶中的浓度极限。实验发现,“盐析”效应促使聚合物链脱水,增强链段纠缠,使凝胶具备优异机械性能,拉伸率达557%,压缩强度达3.7 MPa,显著提升抗疲劳能力。此外,电池运行中可原位形成聚脲固体电介质界面(SEI)层,有效稳定电极/电解质界面。组装的Zn//Cu电池库仑效率高达99.93%,Zn//NH4V4O10软包电池在500 mA g⁻¹电流密度下比容量达280.7 mAh g⁻¹,200次循环后容量保持率90.13%。

该凝胶电解质兼具高柔韧性与稳定性,即使弯曲折叠仍能维持电压输出,展现出在便携及可穿戴电子设备中的广阔应用前景。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202508556

2《Nature Chemical Engineering》丨突破液流电池瓶颈,实现高电流密度运行

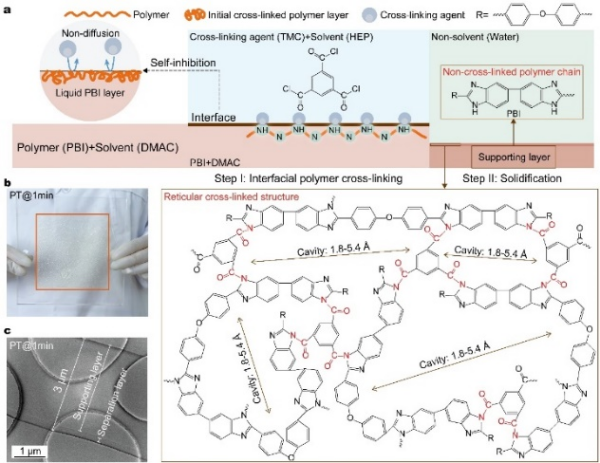

科研人员利用新型界面交联策略制备出高性能液流电池用超薄聚合物膜材料

中国科学院大连化学物理研究所李先锋团队与中国科学技术大学张宏俊等合作,在液流电池用离子选择性膜研究中取得进展,提出一种新型界面交联策略,成功制备出厚度仅为3 μm的高稳定性超薄聚合物膜材料,并将其应用于全钒液流电池,使工作电流密度提升至300 mA/cm²。

相比传统聚合物膜无规则孔结构带来的选择性与渗透性矛盾,该膜通过限制在界面空间内进行交联反应,形成具有“准有序”网状结构的纳米级分离层,孔径分布在1.8 Å至5.4 Å之间,可实现对活性物质的高效筛分和载流子的快速传输。同时,共价交联网络提升了机械强度,其横向拉伸强度和纵向硬度优于商用Nafion 212膜。测试显示,该膜具备超低面电阻和活性物质渗透系数,突破了聚合物膜的选择性-渗透性平衡限制。实际应用中,全钒液流电池在300 mA/cm²电流密度下能量效率超过80%;该膜还可适用于碱性锌铁和水系有机液流电池,均表现出优异性能。

该策略具良好普适性,为高性能液流电池的发展提供了新路径。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s44286-025-00238-2

3《Nature Aging》丨首次绘制灵长类耳蜗衰老图谱,为老年性耳聋带来新希望

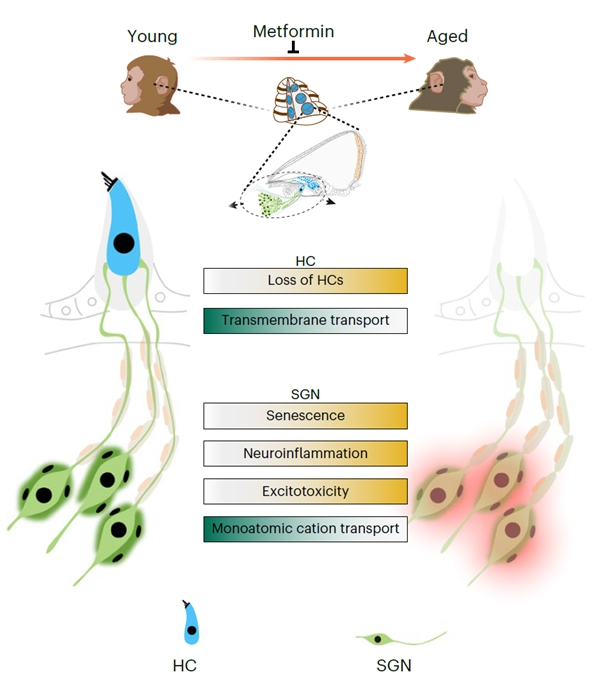

灵长类耳蜗衰老的细胞分子机制

中国科学院动物研究所刘光慧、曲静团队,联合东南大学柴人杰、首都医科大学王思等,在老年性耳聋研究中取得重要突破。他们首次绘制了灵长类耳蜗衰老的细胞分子图谱,揭示毛细胞跨膜转运蛋白SLC35F1表达下降是耳蜗衰老的核心标志,并证实二甲双胍具有耳蜗保护作用。

由于人类耳蜗样本稀缺,此前研究多依赖啮齿类模型,难以准确反映灵长类耳蜗变化。研究团队攻克技术难题,成功获取年老和年轻食蟹猴耳蜗组织,结合单细胞测序与人工智能分析,系统描绘了灵长类耳蜗衰老的高精度分子特征。研究发现,毛细胞丢失、螺旋神经元老化、血管纹萎缩等是主要病理变化,而SLC35F1在毛细胞中显著下调,敲低该基因会引发毛细胞凋亡并模拟老年耳聋表型。

进一步研究显示,长期服用临床剂量二甲双胍的年老食蟹猴耳蜗出现明显年轻化迹象,毛细胞损失减轻、神经元衰老减少。转录组分析表明,二甲双胍通过抑制炎症、激活听觉相关通路发挥作用。该成果不仅深化了对耳蜗衰老机制的理解,也为老年性耳聋的早期预警和靶向治疗提供了科学依据。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s43587-025-00896-0

4《Advanced Functional Materials》丨双向高导热石墨膜问世,解决芯片三维散热难题

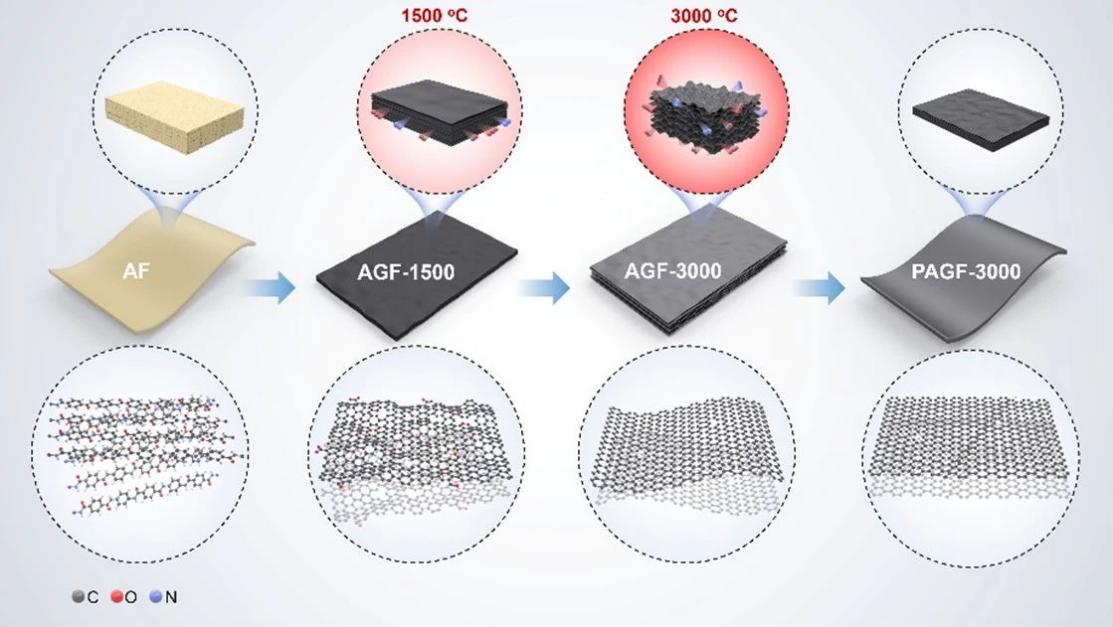

双向高导热石墨膜制备机制示意图

随着芯片功率密度上升,散热问题成为制约电子器件稳定性和性能的关键。传统碳基导热材料面内导热虽强,但面外导热能力差,难以满足三维散热需求。中国科学院上海微系统与信息技术研究所联合宁波大学,提出以芳纶膜为前驱体,通过高温石墨化工艺,成功制备出厚度达40微米的双向高导热石墨膜,在面内热导率达到1754W/m·K的同时,面外热导率突破14.2W/m·K。

该研究利用芳纶低氧含量和氮掺杂特性,在高温下实现缺陷自修复、晶粒定向生长和气体逸散优化。氮原子促进晶格修复,使缺陷指标ID/IG低至0.008;有序苯环结构则为石墨晶格提供模板,形成大晶粒、高取向的石墨结构。相比传统氧化石墨烯或聚酰亚胺制备方法,新材料在导热性能和晶体质量方面均有显著提升。

实验显示,该石墨膜应用于智能手机散热可使芯片表面温度降低7℃,在高功率芯片散热中温差缩小至9℃,展现出优异的热管理能力。这项成果为5G芯片、功率半导体等高功率器件提供了关键散热材料,具有广阔应用前景。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202425824

5《The Astrophysical Journal》丨揭秘太阳耀斑背后的“电流推手”

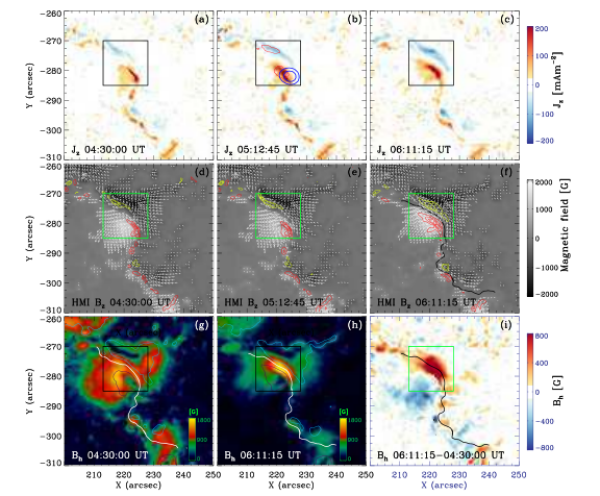

太阳耀斑活动区的高分辨率光球电流时空演化分析

太阳耀斑是太阳活动最剧烈的表现之一,其爆发机制一直是太阳物理研究的核心问题。由于以往观测技术限制,难以获取高分辨率的太阳光球磁场数据,导致对光球电流演化的认识十分有限。

中国科学院新疆天文台沈金花研究员联合紫金山天文台团队,利用SDO/HMI卫星的高时间分辨率磁场数据,首次系统分析了耀斑过程中光球电流的时空演化特征。研究发现,在耀斑爆发期间,光球垂直电流迅速增强,这一变化主要由光球横向磁场的快速演变所驱动,表明日冕磁重联过程对光球层产生了快速响应。

研究还揭示,耀斑区域的电流呈现“双J型”分布,并表现出正负电流带先分离、后汇聚的独特运动模式,这与传统认为的耀斑带演化完全不同。此外,研究人员发现电流密度的显著增强不仅出现在磁场增强区两侧,还沿磁中性线向外扩展。这些变化集中在耀斑核心区域,并与耀斑脉冲阶段高度对应。

该研究挑战了以往关于电流带运动的认知,为理解耀斑能量释放机制提供了新的观测证据,也为构建更精确的耀斑爆发模型奠定了基础。

原文链接:https://doi.org/10.3847/1538-4357/add92d

6《PNAS》丨“临界态”决定大脑表现,遗传因素起关键作用

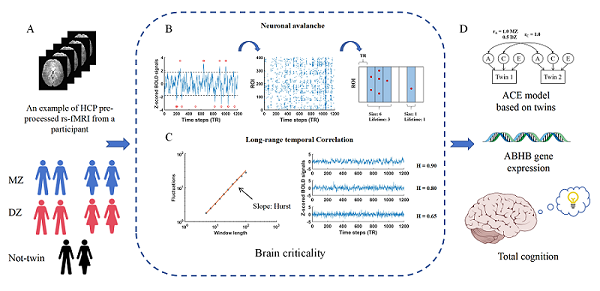

临界态遗传度研究流程图

近年来研究发现,健康大脑处于一种被称为“临界态”的特殊状态,表现出高效的神经活动模式,与信息处理能力和认知功能密切相关。这种状态反映了大脑兴奋与抑制的平衡,并可能与多种脑部疾病相关。然而,临界态是否受遗传因素影响尚不清楚。

中国科学院生物物理研究所刘宁研究组基于人类连接组项目数据库,利用静息态功能磁共振成像数据,对同卵、异卵及非双生子人群的大脑临界态进行了分析。研究发现,包括神经元雪崩、长时程相关等在内的临界态特征具有显著遗传度,尤其是初级感觉皮层区域更易受到遗传影响。

结合艾伦脑图谱数据,研究人员通过偏最小二乘法分析发现,脑区的临界态特性与特定基因表达模式密切相关,这些基因富集于某些生物学过程,并与脑疾病存在潜在联系。此外,研究还发现人脑的全认知能力与临界态参数之间存在表型和遗传上的关联,提示两者可能存在共同的遗传基础。

这项研究首次系统揭示了大脑临界态的遗传特性,为理解大脑功能组织、认知机制以及脑疾病的发生提供了新的视角,也为临界态理论在神经科学中的应用奠定了生物学基础。

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2417010122

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物