一周前沿科技盘点〔150〕|精准挖掘微生物,实现污水高效除磷;全光操控,让悬浮细胞“站稳”拍照

发布时间:2025-07-14

发布时间:2025-07-14

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-07-14

发布时间:2025-07-14

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

水体污染治理中,高效功能菌的挖掘至关重要。然而传统方法难以准确识别和培养具有原位功能的菌株。近日,一项新技术有望改变这一现状。

如何在不干扰细胞活动的前提下看清其三维结构?一种结合光镊与显微的新技术为此提供了全新解决方案。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第150期。

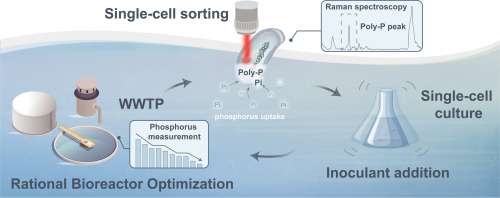

1《Water Research》丨精准挖掘微生物,实现污水高效除磷

在环境修复与生态系统工程中,挖掘和应用具有原位功能的微生物是关键。但传统“先养后筛”的方式因缺乏快速、精准的功能检测手段,常导致功能菌识别困难,且其在实验室纯培养下的表现往往无法反映真实环境中的效能,造成修复失败。

为应对这一挑战,中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合多家单位,提出了一种名为“原位代谢靶向的功能菌筛选、培养和强化”(IMSCA)的新策略。该方法借助单细胞拉曼分选仪,在单细胞水平上直接测量和筛选具有特定代谢功能的目标菌株。研究发现,单细胞拉曼光谱中的多聚磷酸盐峰强度可作为评估菌株除磷能力的定量指标,从而识别高效聚磷菌(PAO)。团队以污水处理为例,从活性污泥中成功筛选出多种原位高效聚磷菌,其中包括一种新型高效PAO——藤黄微球菌CI5-8。它具备独特代谢机制:好氧聚磷、厌氧不释磷,依赖糖原供能,且不具备反硝化能力。实验表明,该菌株在处理真实污水中表现出优异的除磷性能。

IMSCA策略有效解决了“纯培养-原位功能”脱节问题,并通过“原位菌原位用”实现环境修复的快速闭环,具有广泛的应用前景。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124025

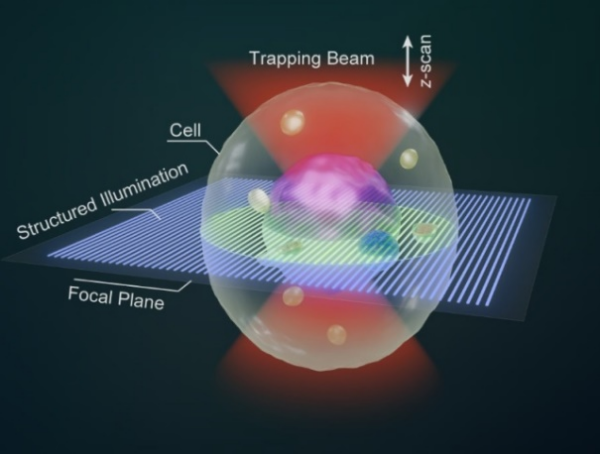

2《Science Advances》丨给全光操控,让悬浮细胞“站稳”拍照

光镊切片显微术基本原理

中国科学院西安光学精密机械研究所联合瑞士洛桑联邦理工学院,在生物光学成像与操控领域取得新进展,提出“光镊切片显微术”,实现了对悬浮生物细胞的全光式三维成像。传统光学切片技术如共聚焦、双光子等,虽能清晰呈现细胞三维结构,但需依赖机械固定或粘附样品,限制了其在自由运动细胞上的应用,并可能干扰细胞正常功能。

为解决这一难题,研究团队将全息光镊与结构光照明显微(SIM)相结合,开发出无需物理固定的新型成像策略。该方法利用全息光镊对悬浮细胞进行光学捕获和轴向扫描,在每个切片位置采集三幅等相移结构光图像,最终通过OS-SIM算法重建出高分辨率三维图像。

全息光镊在此技术中发挥三重作用:一是通过瓣状光势阱实现细胞多自由度束缚,抑制布朗运动;二是提供轴向操控能力,替代传统机械扫描;三是支持细胞阵列的三维组装与同步成像,拓展应用潜力。这项技术成功打通了“光学捕获—光学切片—三维重构”的全流程,为生物成像与操控从二维迈向三维提供了范式转变路径,也为光镊与其他显微技术的融合研究打开了新方向。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adx3900

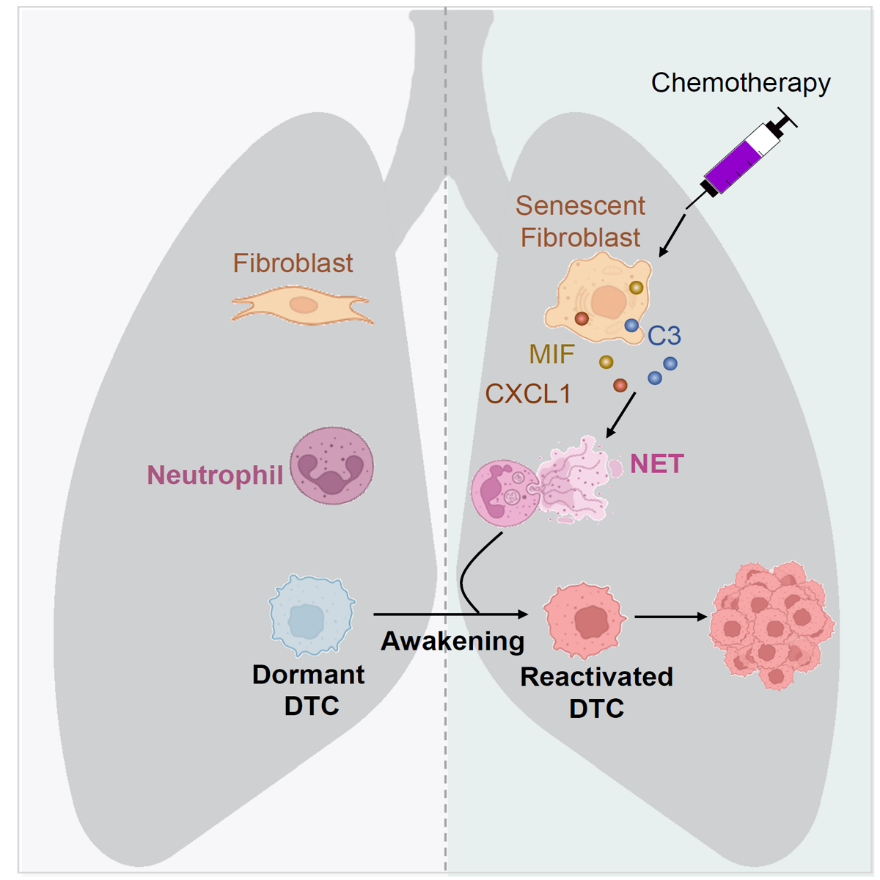

3《Cancer Cell》丨癌细胞“休眠”后苏醒之谜被揭开

化疗唤醒肺部休眠乳腺癌细胞示意图

中国科学院上海营养与健康研究所胡国宏团队在乳腺癌转移机制研究中取得重要突破。尽管化疗等治疗手段对原发肿瘤效果显著,但许多患者治疗后仍出现远端转移。此前研究发现,在肿瘤早期阶段,癌细胞就已扩散至其他器官并进入休眠状态,从而逃过治疗。但这些休眠细胞何时、如何苏醒并导致复发,尚不清楚。

为此,研究团队构建了基于p27蛋白的休眠肿瘤细胞谱系追踪系统,首次证实化疗会激活这些休眠细胞,促使其增殖并形成转移灶。通过单细胞测序和空间转录组技术,研究人员发现化疗会诱导肺部成纤维细胞衰老,并分泌因子吸引中性粒细胞,形成胞外陷阱,进而重塑微环境,唤醒休眠癌细胞。

临床数据显示,使用达沙替尼和槲皮素可有效清除这些衰老细胞。实验表明,将这两种药物与化疗联合使用,能显著抑制肺转移的发生。该研究揭示了化疗诱发转移的机制,并提出了一种潜在的联合治疗策略,为提升乳腺癌治疗效果提供了新思路。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ccell.2025.06.007

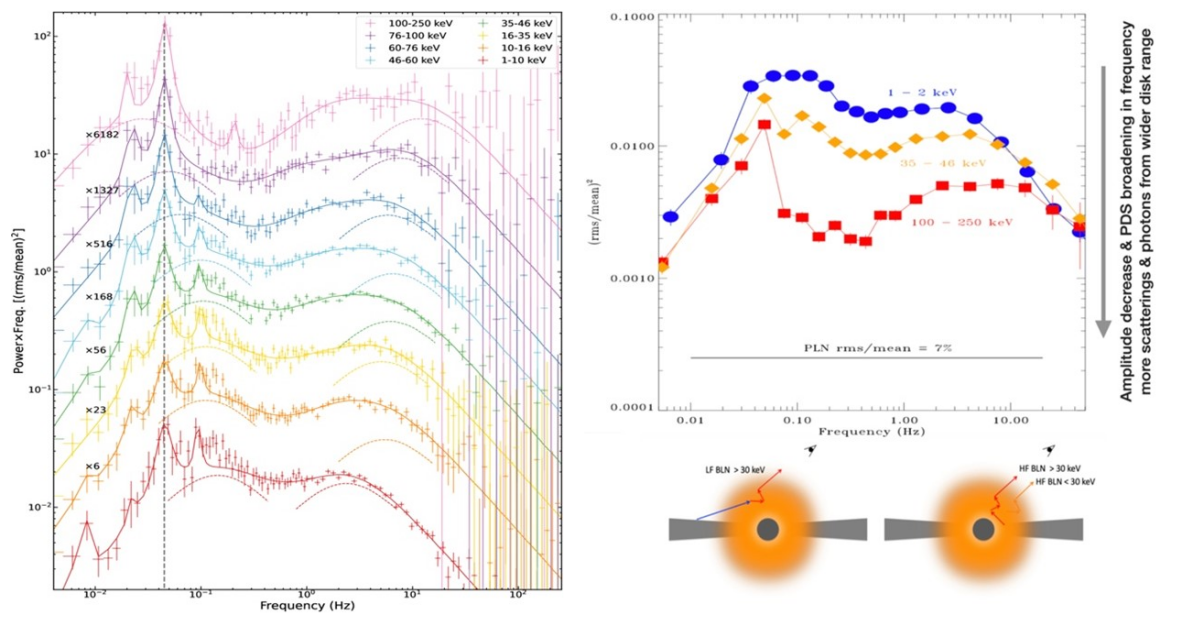

4《The Astrophysical Journal》丨黑洞X射线光变新发现,揭示吸积盘秘密

左图:黑洞双星MAXI J1820+070的慧眼卫星单次观测随光子能量变化的傅里叶功率谱。 右图:带限噪声平台与光子能量和吸积与逆康普顿散射的物理图像。

中国科学院上海天文台余文飞团队利用“慧眼”卫星对黑洞双星MAXI J1820+070的一次吸积爆发进行观测,首次发现黑洞X射线双星中带限噪声(BLN)特征频率存在明显的光子能量依赖现象。BLN是黑洞和部分中子星X射线双星在硬谱态和中间谱态下的主要光变成分,其特征频率随光子能量增加分别向高频(>10Hz)和低频(<0.1Hz)扩展,同时相对光变幅度下降,趋势极限与软谱态下吸积盘辐射的幂率光变成分类似。

这一发现完善了此前关于BLN高频端能量依赖的研究,揭示了BLN功率平台及其特征频率的本质来源。研究表明,BLN光变源于吸积盘局部区域的种子光子,这些光子通过逆康普顿散射形成可观测的X射线波动,反映了吸积和辐射过程中的几何结构。由于黑洞和中子星小质量X射线双星的BLN具有统一的起源机制,该成果为理解两类致密天体的X射线时变特性提供了关键线索,也为探索强引力场和吸积物理提供了新的观测依据。

原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adda37

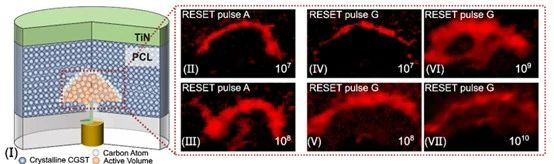

5《Nature Communications》丨纳米结构助力打造更耐用的存储芯片

纳米限制型结构相变存储器的电子能量损失谱分析结果

中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队开发出一种基于12英寸集成工艺的纳米限制结构相变存储器,显著提升了器件的循环擦写寿命。该团队通过优化工艺,在12英寸晶圆上成功制备出嵌入式纳米加热电极,使器件循环擦写次数达到1.0×10¹¹次,比传统结构提高1000倍,刷新了蘑菇型相变存储器的寿命纪录。

研究人员引入纳米限制型存储单元结构,将有效相变区域从界面移至相变材料内部,并被其完全包裹,避免了因空洞形成导致的器件失效。有限元仿真和透射电镜分析证实,该结构具有更高的热效率和稳定性。大规模实验表明,在低能耗脉冲下,器件仍能保持稳定的电阻差异,实现超高耐久性。

进一步分析发现,过编程效应会引发碳元素在材料中偏析,挤压有效相变区域,最终导致器件失效。而该结构通过降低操作能量,有效抑制了这一问题,保障了微观结构稳定性和成分均匀性。该制造方法采用物理气相沉积,避免了污染和高成本问题,利于大规模集成和性能优化。

该成果揭示了掺杂元素偏析引发器件失效的新机制,为发展高可靠性嵌入式存储、车规级电子系统和AI边缘计算芯片提供了关键技术支撑。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60644-1

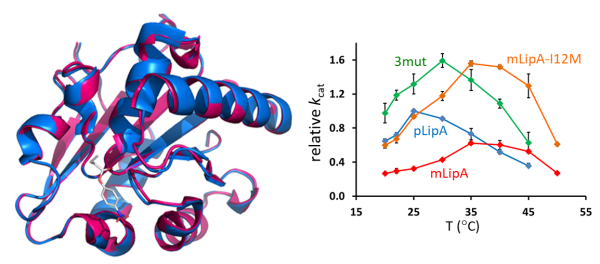

6《ACS Catalysis》丨打破温度限制,低温酶性能实现升级

脂肪酶突变体的理性改造

中国科学院天津工业生物技术研究所盛翔研究员联合瑞典乌普萨拉大学Johan Aqvist教授团队,在低温酶冷适应机制研究方面取得重要进展。低温酶来源于嗜冷生物,在低温下表现出优异催化性能,但对热敏感、易失活,如何在保持其冷适应特性的同时提升催化效率并拓宽温度适应范围,是该领域的关键难题。

研究团队选取一对结构高度相似的低温脂肪酶pLipA和中温脂肪酶mLipA,结合计算模拟与实验验证,揭示了二者在不同温度下的催化机理,发现活性中心氨基酸残基是决定pLipA冷适应特性的核心因素,并成功获得在整个温度范围内活性均提升的单点突变体mLipA-I12M。

在此基础上,研究人员通过引入远端离子相互作用,稳定了pLipA催化三联体的活性构象,构建出最适反应温度更高、催化活性更强的突变体3mut,显著提升了其热稳定性与整体性能。

该研究不仅阐明了低温酶冷适应的分子机制,还实现了从低温到中温环境下高活性脂肪酶的理性设计与创制,为其他低温酶的功能优化提供了理论依据和技术路径。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.5c02643?sessionid=-1680598482

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物