一周前沿科技盘点〔151〕|FAST揭示宇宙边缘气体云的“混乱童年”;地球重力悄悄影响我们怎么看世界

发布时间:2025-07-21

发布时间:2025-07-21

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-07-21

发布时间:2025-07-21

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

在浩瀚宇宙中,恒星诞生于星际气体云之中。然而这些气体如何从混沌走向有序,仍是未解之谜。借助中国天眼FAST,科学家首次在银河系边缘的一团高速运动气体云中,捕捉到了由湍流主导的复杂丝状结构,为理解星际介质早期演化提供了全新视角。

人类生活在地球重力环境中,早已习惯了它的存在。但你是否想过,重力其实也在悄悄影响我们怎么看世界?最新研究发现,大脑在处理视觉运动信息时,会自动利用对地球重力的经验,提升对自然运动模式的感知能力。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第151期。

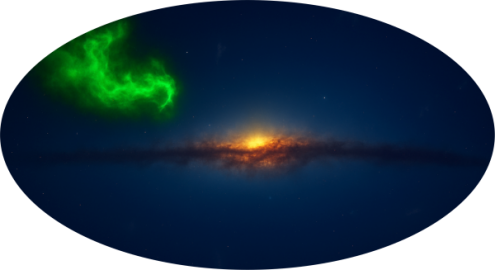

1《Nature Astronomy》丨FAST揭示宇宙边缘气体云的“混乱童年”

具有复杂内部结构的极高速云概念图

中国科学院上海天文台联合国内外科研团队,依托FAST射电望远镜,在距离地球约5万光年的银河系边缘区域,首次清晰观测到一团名为G165的极高速气体云内部复杂的丝状结构网络。该气体云主要由暖中性氢组成,几乎不含冷气体,表现出显著的超音速湍流特征,局部速度波动超过每秒20公里。

与常见的高速云不同,G165远离银河盘面,孤立少扰动,是研究星际介质早期演化的理想对象。FAST的高灵敏度揭示了其内部前所未有的细节:多层速度结构中交织着三维扭曲的丝状气体网络,密度分布不对称,显示出激波压缩和强湍流特征。

为探究成因,研究员李北成利用自主开发的数值模拟工具ORION2进行仿真,结果显示,在磁场配合下,超音速湍流即可形成类似观测到的结构,无需引力参与。这表明湍流与磁场可能在星际云早期阶段主导其结构形成过程。

该成果为理解银河系外围气体组织机制、物质循环及恒星形成源头提供了关键证据,也为探索非引力主导环境下宇宙结构形成的物理机制开辟了新方向。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41550-025-02605-8

2《npj Microgravity》丨地球重力悄悄影响我们怎么看世界

中国科学院心理研究所蒋毅研究组近期通过一系列实验,揭示了人类大脑能自动利用对地球重力的先验知识,显著提升对复杂运动模式的感知能力。

研究创新性地将重力加速度线索引入经典的“一致性运动感知”任务中,考察人们在自然(1g)与反转(−1g)重力条件下,从随机噪音中辨别整体运动信号的能力。结果表明,无论背景噪声是否包含加速度、点的存在时间长短,还是在屏幕或真实场景中呈现,大脑都更容易识别符合自然重力作用的运动模式。

这一发现将重力对视觉加工的影响,从单一物体轨迹估计扩展到更复杂的整体运动场景辨识,说明人脑已将对地球重力的认知内化为一种稳定的“内置模型”,作为感知世界的加工锚点。

该成果深化了我们对人类知觉如何适应地球环境的理解,也为未来探索长期太空生活可能带来的感知变化提供了理论依据。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41526-025-00498-5

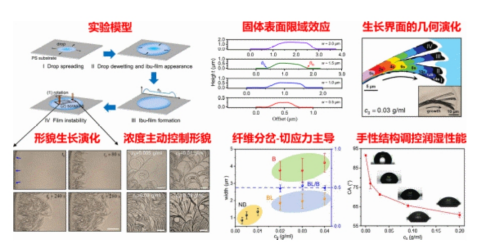

3《Nature Communications》丨手性自组装不再难,新方法实现可控构筑

失稳诱导手性超分子多层级自组装新策略

手性超分子自组装结构因其独特的物理化学性质,在光电子、医学、仿生等多个领域有广泛应用。然而,如何在大尺度上可控地构筑具有多层级手性的超分子结构,一直是科研难题。

近期,中国科学院力学研究所袁泉子团队联合国家纳米科学中心施兴华团队,提出了一种“失稳诱导”的新策略,成功在固体表面制备出覆盖宏观面积、具备介观有序和微纳米手性的超分子结构,并揭示了其形成机制。

研究中,科研人员通过外部力学扰动引发超分子薄膜失稳,驱动其中无序分子重新排列,最终自组装成左/右旋纤维与片晶组合的有序手性结构。同时,他们建立了一个二维薄膜理论模型,实现了对手性结构形成过程的动态可视化调控。

研究还发现,界面效应、几何约束、物质输运与力学失稳等因素相互作用,共同主导了手性结构的生成与演化。进一步实验表明,这种手性结构可有效调控材料表面润湿性能,实现液体接触角的主动控制。

这项成果不仅揭示了超分子手性产生与跨尺度传递的新机制,也为未来功能性手性材料的设计与大规模制备提供了新的思路和方法。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60635-2

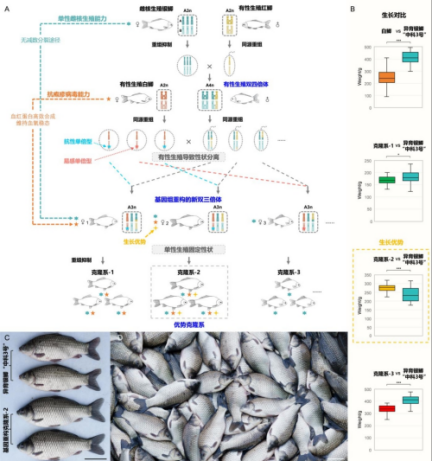

4《Advanced Science》丨从鱼妈妈到鱼宝宝,优良基因不再“分离”

操控倍性变化与生殖方式转换创制基因组重构的高抗高产新多倍体

中国科学院院士、水生生物研究所研究员桂建芳团队在动物育种中创新性地利用单性与有性生殖转换,构建基因组重构的多倍体银鲫,为培育抗病高产的新品种“中科6号”提供了技术支持。

该团队以异育银鲫“中科3号”为基础,通过引入父本红鲫基因组,创制出恢复有性生殖能力的双四倍体雄鱼,并进一步与抗疱疹病毒的白鲫杂交,获得基因组重构的双三倍体群体。这些新个体从母本继承一套染色体,从父本继承两套,并发生了少量同源重组。

研究从中筛选出生长优良的雌鱼,利用其恢复的雌核生殖能力,分别与兴国红鲤杂交,建立了三个克隆系。实验表明,克隆系-1全部抗病,克隆系-2部分抗病,而克隆系-3和“中科3号”全部死亡。研究发现,抗病性状与白鲫染色体12B上的特定单倍型有关,并通过雌核生殖得以固定。

此外,生长对比显示克隆系-2生长最快,已作为“中科6号”的候选品种。这项成果标志着动物多倍体育种迈入精准设计新阶段。

原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202506024

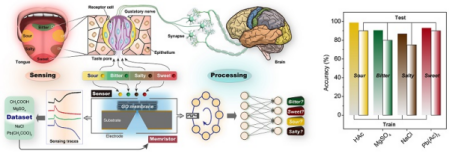

5《PNAS》丨新型纳米器件让机器也能尝出酸甜苦咸

基于氧化石墨烯的智能味觉系统

中国科学院国家纳米科学中心鄢勇团队在智能味觉系统研究方面取得重要进展,成功开发出一种可在液相环境中工作的离子型神经形态器件。该器件基于层叠氧化石墨烯薄膜,具备传感与计算双重功能,为构建仿生“类脑味觉”系统提供了新思路。

相比于视觉和触觉感知,味觉涉及复杂的化学物质交换过程,工作环境多为水相生理条件,因此实现仿生味觉的感存算一体化极具挑战。此次研究中,科研人员通过离子动力学表征与理论模拟发现,氧化石墨烯片层间的界面吸附-解吸附过程显著影响离子迁移速度,从而赋予器件传感和忆阻特性。

利用这一特性,团队构建了涵盖酸、苦、咸、甜四种基本味型以及咖啡、可乐等复杂风味的化学样本库,并基于器件的神经形态计算功能搭建了储备池计算网络,实现了对多种风味的准确识别。

该成果在同一器件中完成了传感与计算功能的融合,为发展液体环境中的智能味觉系统奠定了基础,在食品安全、健康监测等领域具有广阔应用前景。

原文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2413060122

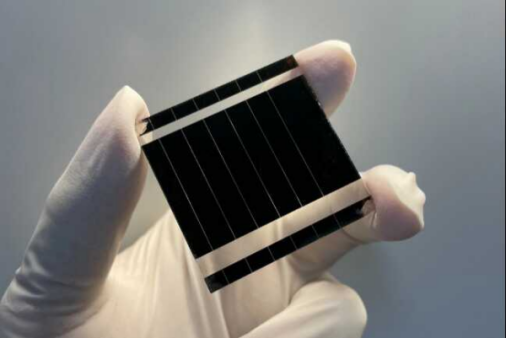

6《Science》丨突破性分子设计推动钙钛矿太阳能电池迈向实用化

钙钛矿微模组展示

中国科学院长春应用化学研究所秦川江与王利祥团队在有机自组装分子设计及其在钙钛矿太阳能电池中的应用方面取得重要进展。他们提出了一种创新的双自由基自组装空穴传输分子设计策略,该分子具有共平面给体-受体结构,展现出强自由基特性,室温下自旋强度比传统分子高近三个数量级,显著提升了空穴传输能力。

研究人员还在分子中引入位阻基团,增强其稳定性和溶液加工性能,使其在大面积成膜时表现出优异的均匀性。周敏团队采用超分辨电化学测试系统,首次实现了对自组装分子单分子层载流子传输速率及稳定性的原位量化分析,证实新分子的传输速率是传统材料的两倍以上,并具有更高的组装密度与均匀性。

基于该新型分子材料,联合隆基绿能中央研究院制备的钙钛矿光伏器件实现了小面积26.3%、微模组23.6%的光电转换效率,运行稳定性大幅提高。在面积扩展后效率衰减明显降低,与晶硅电池组成的叠层器件效率达34.2%。

这项研究为解决钙钛矿太阳能电池在导电性、稳定性及大面积加工方面的瓶颈问题提供了全新思路,并建立了分子组装态性能评估的新方法,为推动下一代高效稳定钙钛矿光伏组件的产业化奠定了坚实基础。

原文链接:https://doi.org/10.1126/science.adv4551

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物