一周前沿科技盘点〔152〕|古老病毒序列或影响癌症与免疫疾病;激光放大新机制助力X射线光源升级

发布时间:2025-07-28

发布时间:2025-07-28

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-07-28

发布时间:2025-07-28

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

人类基因组中藏着大量来自远古病毒感染的“遗迹”——内源性逆转录病毒序列。它们曾被认为是“垃圾DNA”,但如今被发现可能影响基因表达,甚至与疾病密切相关。近日,中科院科研团队开发新方法,首次在单碱基水平上揭示这些病毒序列的功能与进化差异。

自由电子激光是揭示微观世界奥秘的“超级显微镜”。最新研究表明,一种全新激光机制有望突破现有技术限制,推动极紫外和X射线光源迈向更高重复频率与稳定性,开启超快科学研究的新篇章。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第152期。

1《Science Advances》丨古老病毒序列或影响癌症与免疫疾病

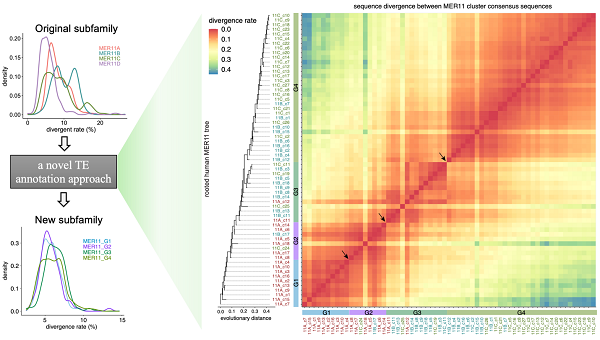

基于进化的转座子序列注释新方法

中国科学院上海药物研究所陈勋团队联合日本京都大学与加拿大麦吉尔大学科研人员,开发了一种基于系统发育分析和进化视角的新型转座子注释方法,结合大规模平行报告系统与多组学技术,在单碱基水平上揭示了内源性逆转录病毒(ERVs)在不同物种间的序列与功能差异。

ERVs是百万年前感染人类祖先并被整合进基因组的病毒残余,约占人类基因组的8%。尽管曾被视为“垃圾DNA”,近年研究发现其LTR区域具有调控基因表达的功能,参与免疫、发育等多种生物学过程。然而,传统基于序列比对的注释方法存在大量误注问题。新方法通过系统发育整合,成功修正了多个ERVs亚家族的注释错误,如MER11家族,并鉴定出4个新亚家族。同时,研究利用大规模平行报告系统验证了7000多条MER11序列的调控活性,揭示了人类与大猩猩特有的SOXs转录因子结合位点及其进化来源。

该方法为深入研究ERVs在癌症、免疫疾病及发育中的功能提供了新工具,也为病原体演化研究提供了新思路。未来,团队将结合人工智能等技术,全面解析ERVs的生物学功能。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads9164

2《Physical Review Letters》丨激光放大新机制助力X射线光源升级

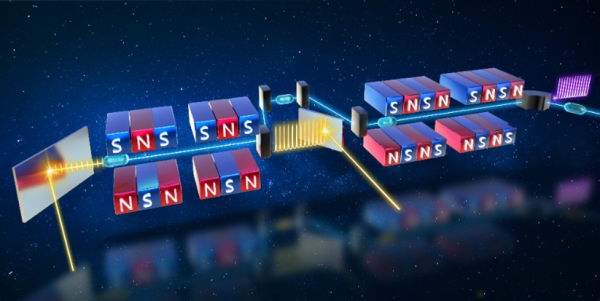

高重频全相干自由电子激光研究取得进展

中国科学院上海高等研究院自由电子激光团队在高重复频率全相干自由电子激光(FEL)研究中取得重要进展,首次实验验证了自主提出的“直接放大驱动型谐波产生”(DEHG-FEL)新机制,并实现稳定出光。该机制有望推动实现兆赫兹(MHz)量级重复频率的极紫外(EUV)和X射线FEL光源,为时间分辨光谱学、超快动力学研究等领域提供强大工具。

传统外种子型FEL通常依赖百兆瓦级紫外激光,限制了重复频率提升。此次研究采用长调制段,通过高增益FEL过程直接放大弱种子激光信号,使电子束获得足够能量调制,并在色散段形成微聚束,成功产生高达12次的全相干谐波辐射。团队将7次谐波放大至饱和,输出约160微焦脉冲能量,能量稳定性达5.5%;并实现16次谐波输出,光谱带宽接近傅里叶极限,保持了良好的纵向相干性。

DEHG技术结构简洁,可将所需种子激光功率降低两至三个数量级,具备稳定可控、高次谐波输出优势,适用于高重复频率外种子FEL。未来,该方案有望与高次谐波产生(HHG)等技术结合,为软X射线超快光谱、成像及材料研究提供全新手段。

原文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/sslg-jjkz

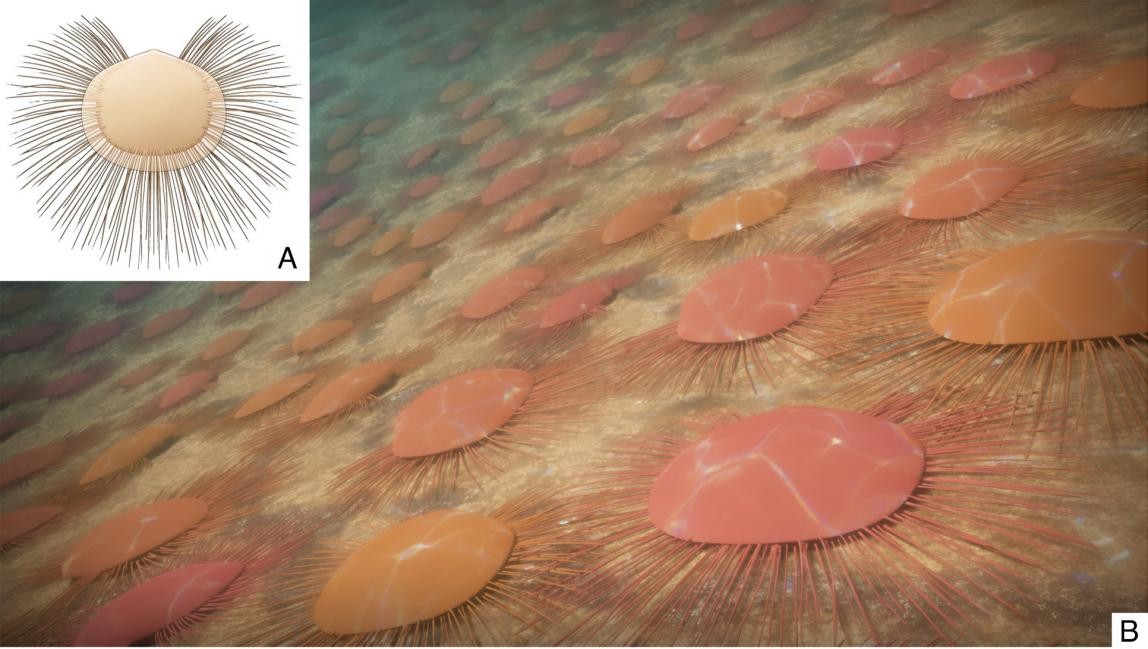

3《PNAS》丨刚毛帮助远古生物保持“社交间距”

基于化石标本复原的Nucleospira calypta单个个体与其边缘的刚毛(A),以及居群生活状态生态复原图(B)

中国科学院南京地质古生物研究所戎嘉余院士和黄冰研究员团队,在贵州发现约4.36亿年前志留纪早期的腕足动物Nucleospira calypta化石居群,首次揭示这类远古海洋生物通过身体的刚毛结构维持个体间距,形成有序分布格局。

该腕足动物外壳光滑、无肉茎,外套膜边缘长有细小刚毛。由于化石罕见地保存了这些微米级结构,研究人员利用扫描电镜、X射线荧光光谱和显微CT等技术,重建了刚毛形态,并揭示其特殊的保存机制:刚毛在缺氧环境下快速黄铁矿化,后被钙质包覆,最终得以完整保留。

空间点格局分析显示,这些腕足动物并非随机分布,而是呈现类似“棋盘”的均匀布局。研究发现,个体间距约为刚毛长度的1.5至2倍,表明它们通过刚毛接触感知距离,并在微弱外力或自身缓慢滑动下调整位置,避免摄食干扰,实现空间优化。

这项研究首次将微观解剖结构与居群空间格局直接联系,为古生态学中“生物相互作用塑造群落结构”提供了直接证据,揭示了看似静止的远古生物也具备调节生存空间的生态策略,深化了对古生代海洋生态系统复杂性的认识。

原文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2509354122

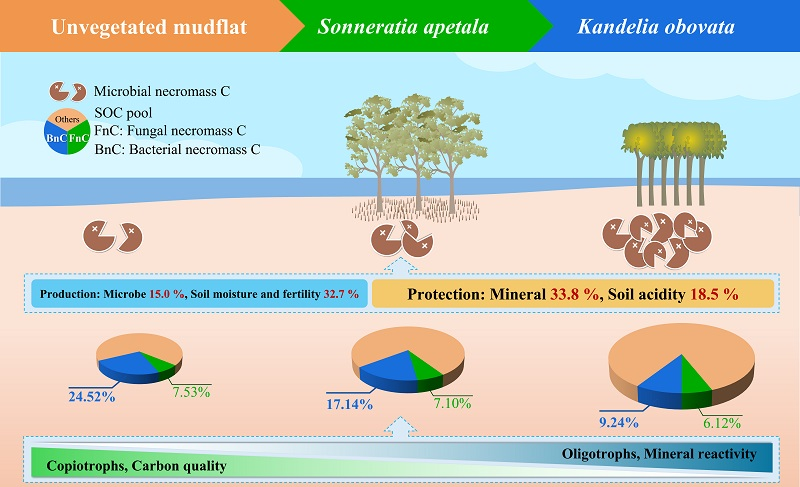

4《Ecological Indicators》丨微生物和矿物联手,红树林高效储碳的秘密

红树林修复驱动微生物残体碳积累的调控机制图

红树林是全球碳汇能力最强的生态系统之一,被誉为“蓝碳”宝库,在固碳储碳、维持生物多样性等方面具有重要价值。然而,红树林中碳储存的具体机制,尤其是微生物残体碳的积累与调控机制尚不清楚。

近日,中国科学院南海海洋研究所王友绍和程皓团队在湛江红树林恢复区开展研究,发现造林后细菌和真菌残体碳显著增加,其中以秋茄(Kandelia obovata)人工林最为明显。研究显示,红树林造林提升了微生物丰度和生物量,促进了微生物残体碳的生成。同时,微生物残体碳积累与无定形氧化铁呈正相关,矿物保护在其中起关键作用,而K类群比例上升可能是土壤中微生物残体碳比例下降的原因之一。

基于雷州半岛11个样带、90个样地的调查,研究发现红树林平均碳密度为170.93吨/公顷,部分样带碳密度达到峰值。植被碳密度与树干大小正相关,与种植密度负相关;生态系统碳密度与红树物种丰度正相关;土壤中粘土和活性铁氧化物含量也与碳储量密切相关。

此外,在考洲洋的研究中发现,营养物质促进微生物群落生长,提升土壤肥力,从而促进红树植物生长。该研究首次从微生物生产和矿物保护角度揭示红树林碳固存机制,为理解红树林“蓝碳”功能提供了新视角。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.71697

5《npj Materials Degradation》丨低浓度杀菌剂或成海洋工程“隐形杀手”

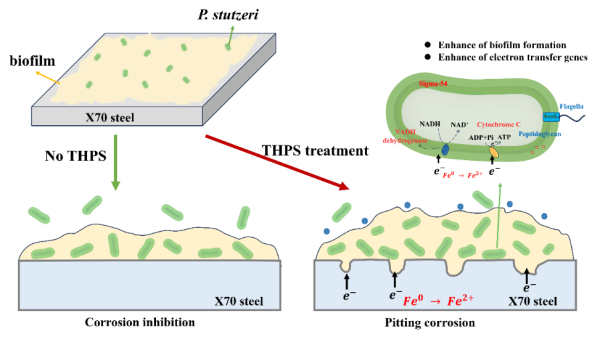

P. stutzeri在亚致死浓度THPS下的钢铁腐蚀机理示意图

中国工程院院士、中科院海洋所研究员侯保荣团队发现,广泛用于工业防腐的杀菌剂四羟甲基硫酸磷(THPS)在低浓度下不仅无法有效抑制微生物腐蚀,反而可能加速钢铁腐蚀。

海洋微生物腐蚀(MIC)占所有腐蚀的约20%,其中生物被膜的形成起着关键作用。THPS因低毒、易溶于水,被广泛用于油气管道等设施的微生物控制。然而,研究发现,亚致死浓度的THPS虽能抑制浮游细菌生长,却会促进X70管线钢表面铜绿假单胞菌(Pseudomonas stutzeri)生物被膜的形成,从而增强其对杀菌剂的耐受性。生物被膜中的胞外聚合物(EPS)形成屏障,保护细菌并促进其与金属间的电子传递,导致腐蚀行为从抑制转变为促进。

此外,THPS还破坏了细菌形成的保护性矿化层,引发氧浓差电池效应,进一步加剧腐蚀。这一发现表明,杀菌剂的应用不仅要考虑其对自由漂浮细菌的作用,更要重视其对生物被膜的影响。

研究团队提出,可通过添加绿色无毒的杀菌剂增强剂提升THPS效果,或利用基因工程技术敲除细菌关键电子传递基因,从而调控其腐蚀行为。该成果为优化杀菌剂使用、提升海洋工程防腐能力提供了新思路。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41529-025-00625-3

6《Nature》丨解码核仁“四层楼”结构,揭示核糖体合成奥秘

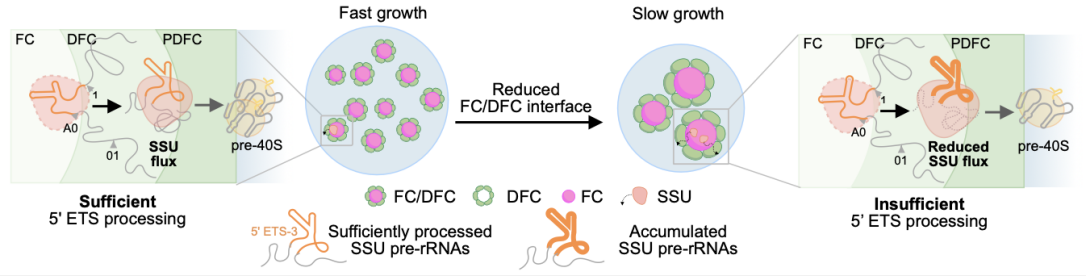

pre-rRNA加工与核仁高级结构协同调控以响应不同细胞状态需求

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲团队首次系统解析了核糖体RNA前体(pre-rRNA)在核仁中的动态成熟过程,揭示了其加工效率如何调控核仁结构稳定性,并提出pre-rRNA加工的时空分布模型对核仁形成与进化具有重要意义。

核仁是细胞中负责核糖体生成的核心结构,传统上被分为纤维中心(FC)、致密纤维组分(DFC)和颗粒区(GC)三层。陈玲玲团队此前发现一种长非编码RNA SLERT可调控DFC层组装,并据此更新核仁结构为“四层”,新增PDFC区域。在此基础上,团队结合多种先进技术,追踪pre-rRNA的加工轨迹,发现小亚基(SSU)pre-rRNA主要在FC至PDFC区域完成加工,而大亚基(LSU)则在PDFC至GC逐步成熟,展现出时空分离特征。

研究还发现,SSU pre-rRNA加工效率直接影响核仁内层FC-DFC结构的稳定性。当加工受阻,pre-rRNA异常积聚并导致FC-DFC单元膨胀甚至破裂,重现低增殖细胞中观察到的核仁变化,表明pre-rRNA加工与核仁结构存在相互调控关系。

进化层面,低等生物核仁仅含两层结构,pre-rRNA扩散效率远低于多层结构核仁,提示多层核仁的出现可能提升了核糖体生成效率,以适应复杂生理需求。

该研究首次将pre-rRNA加工动态与核仁结构变化直接关联,为理解核仁“结构–功能”关系提供了新视角,也为核糖体相关疾病的机制研究和干预策略开发奠定了基础。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09412-1

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物