一周前沿科技盘点〔154〕|原子尺度揭秘:晶体“拼装”如何决定最终形状;太赫兹“三剑客”光源问世,探测更快更准

发布时间:2025-08-11

发布时间:2025-08-11

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-08-11

发布时间:2025-08-11

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

晶体如何从微小颗粒成长为有序结构,一直是材料科学的核心问题。近日,一项国际研究在原子尺度上揭示了晶体尺寸、缺陷密度及接触方式共同影响的融合生长机制,为精准制备晶体材料提供了新见解。

太赫兹技术在精密测量中潜力巨大,但高效光源一直是瓶颈。我国科研团队成功构建出一种新型紧凑型太赫兹三光梳光源系统,为下一代高性能太赫兹仪器的研发奠定了重要基础。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第154期。

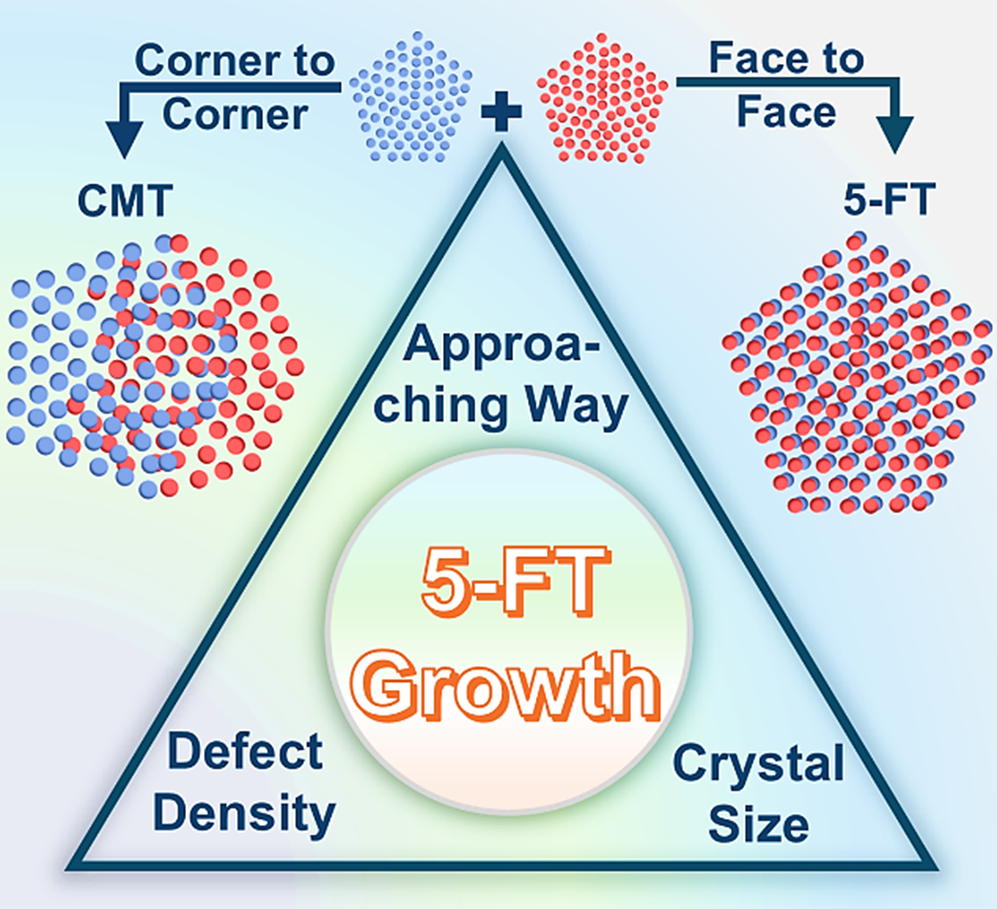

1《JACS》丨原子尺度揭秘:晶体“拼装”如何决定最终形状

晶体尺寸、缺陷密度、接触方式影响的融合生长

成核和生长是结晶的两个重要阶段,对晶体晶相、尺寸、形貌、性能等起关键控制作用。然而,经典理论难以解释晶体生长过程中观察到的诸多现象,如二次成核中存在的非晶过渡态、组分分离现象等。

中国科学院新疆理化技术研究所研究员李俊杰团队联合美国劳伦斯国家实验室、欧洲伊比利亚国际纳米实验室等的科研人员,利用球差矫正的透射电子显微术与分子动力学模拟,在原子尺度上揭示了晶体尺寸、缺陷密度及接触方式共同影响的晶体融合生长机制。

原子尺度的动力学研究表明,当一个五重孪晶与更小的纳米晶体相遇,或两个五重孪晶以面对面接触方式相遇时,会快速融合生长形成一个新的五重孪晶;当两个晶体以顶角接触顶角的方式相遇,其融合动力学过程则明显滞后且缓慢,这种机制不利于形成五重孪晶,但利于形成复杂多重孪晶结构。这一结果凸显了面缺陷及纳米晶接触方式影响的融合生长过程。进一步,该研究揭示了由于缺陷的存在,原子柱逐个迁移导致弯曲晶界的形成机制。

这一研究通过原位观察晶体结晶动力学过程,有助于厘清五重孪晶的融合生长机制,为晶体可控制备提供指导。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c06375

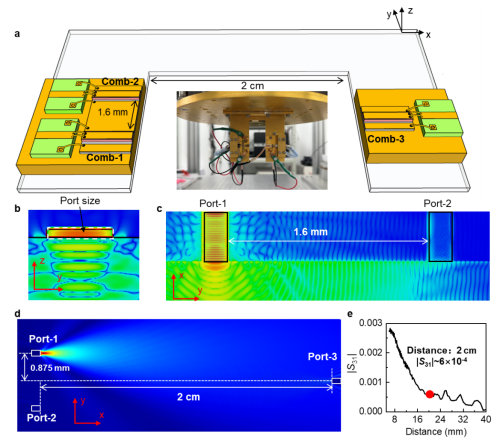

2《Laser & Photonics Reviews》丨太赫兹“三剑客”光源问世,探测更快更准

太赫兹三光梳系统示意图及有限元模拟仿真

中国科学院上海微系统与信息技术研究所黎华团队与华东师范大学曾和平团队合作,在太赫兹(THz)三光梳光源方面取得重要进展。研究提出并实现了一种紧凑型太赫兹三光梳系统,由两个片上集成的太赫兹量子级联激光器(QCL)光频梳(Comb-1和Comb-2)与一个独立的单光梳器件(Comb-3)构成,结合了集成化与灵活性优势,提升了系统热稳定性与信息获取能力。

通过自探测技术,系统可获取任意两组光频梳混频产生的三光梳信号。团队采用三维和二维有限元仿真,揭示了不同光梳间的耦合机制:Comb-1与Comb-2通过衬底耦合,而Comb-3则主要通过自由空间与前两者耦合。实验结果表明,该系统能产生信噪比超过30 dB、包含11个梳齿的稳定三光梳信号。系统具备灵活的光谱探测能力,可同步获取多组双光梳射频谱,如将Comb-3作为快速探测器时,可同时获得Dual-Comb 13和Dual-Comb 23谱。相位噪声分析证实系统具有良好的稳定性。

该成果为太赫兹光谱学、精密测量等领域提供了高性能光源新方案,推动了太赫兹多光梳技术的发展。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202501255

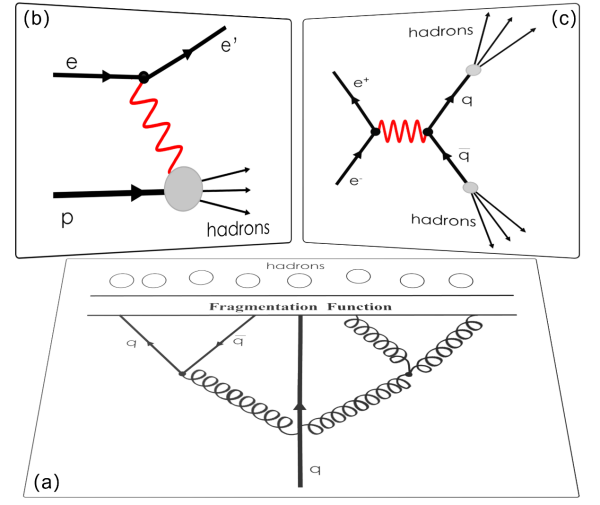

3《Physical Review Letters》丨高精度揭示夸克碎裂规律,探秘物质最深处

(a)部分子碎裂至强子过程示意图,(b)电子-质子半单举深度非弹性散射过程示意图,(c)正负电子湮灭过程示意图。

中国科学院近代物理研究所联合上海交通大学物理与天文学院、华南师范大学量子物质研究院等团队,在部分子碎裂函数研究方面取得重要进展。该研究首次以当前最高理论精度,揭示了夸克如何碎裂为π±、K±等带电强子的关键规律,为理解物质微观结构和强相互作用机制提供了新视角。

部分子碎裂函数描述了高能夸克和胶子转化为可观测强子的过程,是理解量子色动力学中色禁闭和强子化现象的核心,但因其非微扰特性,无法通过理论直接计算,只能依赖实验数据进行全局分析。该团队基于正负电子湮灭和半单举深度非弹性散射实验数据,特别是北京谱仪(BES)的关键数据,实现了对轻强子碎裂函数的完整次次领头阶(NNLO)全局分析,显著提升了理论预测精度。

研究还验证了低能区实验数据在共线因子化框架下的一致性,证明该理论方案高度可靠。同时,分析发现最新强子产生数据倾向于支持质子中奇异夸克与反奇异夸克不对称性低于现有部分子分布函数(PDFs)的预测,为核子结构研究提供了新线索。

该工作发展的高精度分析方法和结果,将为未来电子-离子对撞机(EIC)等重大设施上的核物质研究提供重要支撑。

原文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/mcwy-b221

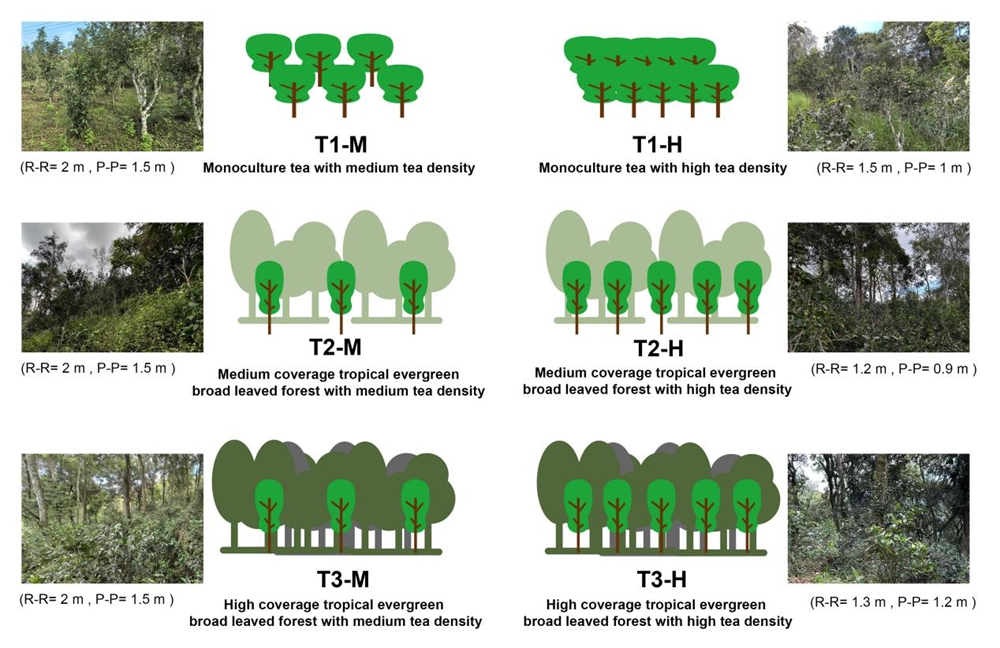

4《Agriculture,Ecosystems and Environment》丨森林茶园新模式来了

实验设计示意图

茶园所处的生态环境与种植密度是影响茶叶品质的关键,但二者如何协同作用尚不清楚。

为此,中国科学院西双版纳热带植物园宋亮团队在云南勐腊县象明乡安乐村的古茶园开展研究,系统分析了纯茶园、中覆盖森林茶园、高覆盖森林茶园三种生境,结合中密度与高密度种植模式,对茶叶品质的影响。通过监测微气候、分析土壤养分及茶叶代谢物,研究发现,“中覆盖森林茶园+中密度种植”模式能有效改善茶园微气候(如温湿度、光照)并提升土壤养分水平。在此模式下,春茶中关键品质成分——儿茶素的含量比传统纯茶园高密度种植提升达50%。结构方程模型进一步揭示,生境与密度主要通过“微气候—土壤养分”的级联效应,间接调控茶叶品质成分的合成。

该研究明确了提升茶叶品质的生态机制,提出“中覆盖+中密度”是兼顾茶叶高品质与生态可持续的优化栽培模式,为退化茶园生态修复和传统古茶园科学管理提供了重要依据。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880925003986?via%3Dihub

5《Astronomy & Astrophysics》丨探秘银河系边缘,揭开贫金属区恒星诞生之谜

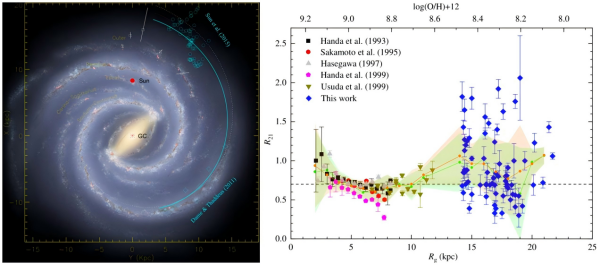

左图为银河系边缘分子云(青色圆圈)分布;右图为R21比值随银心距的变化

银河系边缘区域金属丰度低、恒星形成历史简单,是研究贫金属环境下分子云演化和恒星形成的天然实验室。然而,由于这些分子云距离遥远、分布弥散且恒星活动微弱,相关观测研究长期受限,其基本物理性质和形成机制尚不清楚。

中国科学院新疆天文台科研人员利用西班牙IRAM 30米射电望远镜,对一批位于银心距14至22千秒差距的银河系边缘分子云进行了观测,并结合紫金山天文台“银河画卷”巡天的CO(1-0)数据,系统研究了CO(2-1)与CO(1-0)谱线强度比(R21)在该区域的变化特征。

研究发现,银河系边缘分子云的平均R21比值显著高于银河系内部及近邻分子云,与贫金属星系中的观测结果一致。同时,R21在空间上表现出高度弥散性。统计分析进一步表明,具有较高R21比值的气体区域,与致密分子云核及微弱恒星形成活动在空间上存在关联。

该成果首次在银河系边缘揭示了R21比值升高的现象,为理解低金属丰度环境中分子气体的激发机制和恒星形成过程提供了关键观测依据,有助于完善极端环境下星系演化和恒星诞生的理论模型。

原文链接:https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2025/06/aa53007-24/aa53007-24.html

6《Cell》丨新型基因“剪刀”问世,精准编辑超长DNA片段

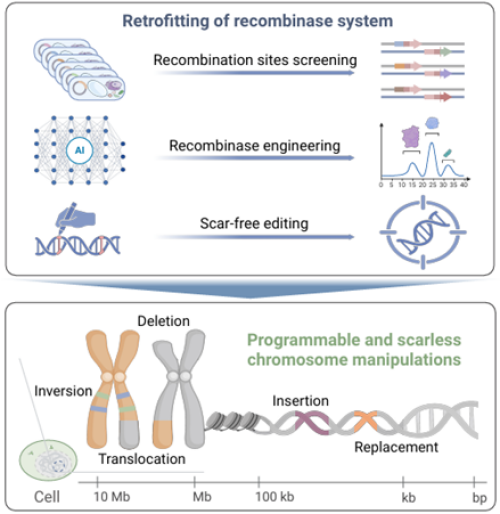

PCE系统的开发和精准染色体编辑示意图

基因组编辑技术在精准医疗和作物改良中前景广阔,但对数千至数百万碱基的大片段DNA进行精准操纵仍是世界性难题。现有技术在编辑尺度、效率和类型上存在局限,难以实现染色体水平的插入、删除、倒位、易位等复杂操作。

中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞团队开发出新型可编程染色体编辑技术PCE(Programmable Chromosome Editing),实现了从千碱基(kb)到兆碱基(Mb)尺度的精准无痕DNA编辑。该技术融合三项关键创新:一是设计不对称Lox位点,显著降低传统Cre-Lox系统可逆性,提升编辑稳定性;二是通过蛋白定向进化获得高效工程化Cre变体,重组效率提升3.5倍;三是创建Re-pegRNA策略,利用引导编辑器精准“擦除”编辑后残留的Lox位点,实现无痕修复。

集成上述技术,团队构建了PCE与RePCE系统,在动植物细胞中成功实现18.8 kb基因片段整合、5 kb序列替换、12 Mb染色体倒位、4 Mb删除及整条染色体易位。研究还创制出含315 kb精准倒位的抗除草剂水稻新种质。

该技术突破了大片段DNA编辑瓶颈,为基因簇调控、遗传病治疗、作物性状改良及人工染色体构建提供了强大工具,有望推动合成生物学与新型育种技术发展。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.07.011

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物