一周前沿科技盘点〔159〕|实验首次捕捉到量子世界中的“弦断裂”瞬间;干旱过后补点氮,小麦恢复快一倍

发布时间:2025-09-15

发布时间:2025-09-15

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-09-15

发布时间:2025-09-15

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

在极低温的光晶格中,科学家通过超冷原子成功模拟了基本粒子间“弦断裂”的全过程,为理解夸克为何无法单独存在提供了关键实验证据。

干旱后作物如何快速恢复生长?中国科学院和山东大学团队揭示,氮肥能精准调控小麦从“抗旱模式”切换到“生长模式”,破解了抗逆与生长难以兼顾的难题。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第159期。

1《Physical Review Letters》丨实验首次捕捉到量子世界中的“弦断裂”瞬间

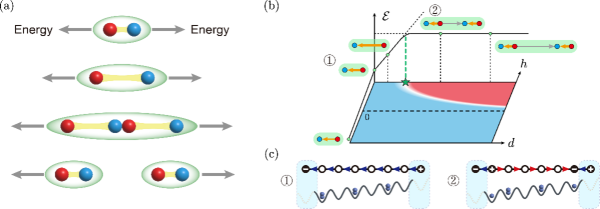

(a)“弦断裂”现象示意图;(b)“弦断裂”过程中系统能量随着弦张力和电荷间距的变化关系;(c)量子链接模型和玻色-哈伯德模型中,弦态①和断裂弦态②的构型。

中国科学技术大学潘建伟、苑震生等首次利用超冷原子光晶格系统,成功实现了对格点规范理论中“弦断裂”现象的量子模拟,为研究强相互作用体系中的禁闭行为与相变机制提供了重要实验依据。规范理论是描述基本粒子相互作用的核心框架,但在传统方法下,“弦断裂”这类非微扰过程难以精确计算,也无法在粒子对撞实验中直接观测。

该团队基于前期对格点施温格模型的研究,搭建可编程光学超晶格平台,将施温格模型映射到玻色-哈伯德系统上,利用超冷原子精确模拟规范场动力学。通过调控原子间相互作用,团队实现了从初始“弦态”到生成新粒子对并发生断裂的完整演化过程。他们还定量控制费米子质量、弦张力和长度的关系,揭示了“弦断裂”发生时的能量共振条件,阐明其物理机制。

这一成果不仅验证了量子模拟器在高能物理问题研究中的潜力,也为探索更高维、更复杂规范理论中的拓扑相变、伪真空衰变等前沿问题奠定了基础。

原文链接:https://journals.aps.org/prl/accepted/10.1103/mwy1-v9hk

2《Nature Plants》丨干旱过后补点氮,小麦恢复快一倍

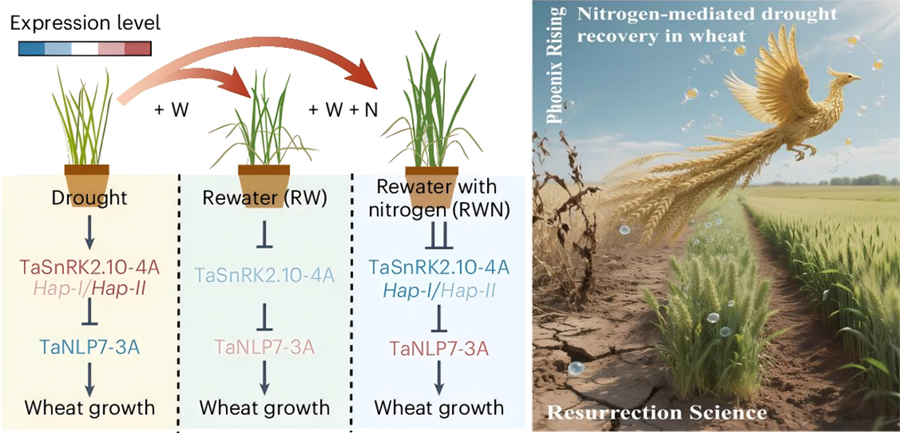

硝酸盐通过TaSnRK2.10-TaNLP7途径促进小麦干旱后恢复的工作模型

干旱是影响作物产量的主要环境胁迫因素,而作物在干旱缓解后的恢复能力对粮食安全至关重要。中国科学院遗传与发育生物学研究所肖军研究组联合山东大学白明义团队,揭示了硝酸盐(氮肥)促进小麦干旱后恢复的分子机制。

干旱会引发脱落酸(ABA)大量积累,启动抗旱“生存模式”,但高浓度ABA抑制生长基因表达,阻碍复水后的恢复。研究发现,复水时施加硝酸盐可有效抑制ABA信号核心激酶TaSnRK2.10-4A的活性,解除其对转录因子TaNLP7-3A的磷酸化抑制,从而激活下游生长基因,实现从“抗逆”向“生长”的顺利转换。这一机制破解了植物抗逆与生长之间的拮抗难题。此外,研究团队在自然小麦群体中鉴定出TaSnRK2.10-4A基因启动子区的关键变异:携带Hap-I单倍型的品种对氮响应敏感,适合灌溉良好地区;Hap-II品种抗旱性强,更适干旱频发区。

该成果不仅为理解植物环境适应机制提供了新视角,也为培育“抗逆-高效”协同提升的新品种提供了重要靶点和分子标记,助力资源节约型农业发展。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41477-025-02083-w

3《Current Biology》丨生殖与体细胞突变率的差异,可能源于古老共通机制

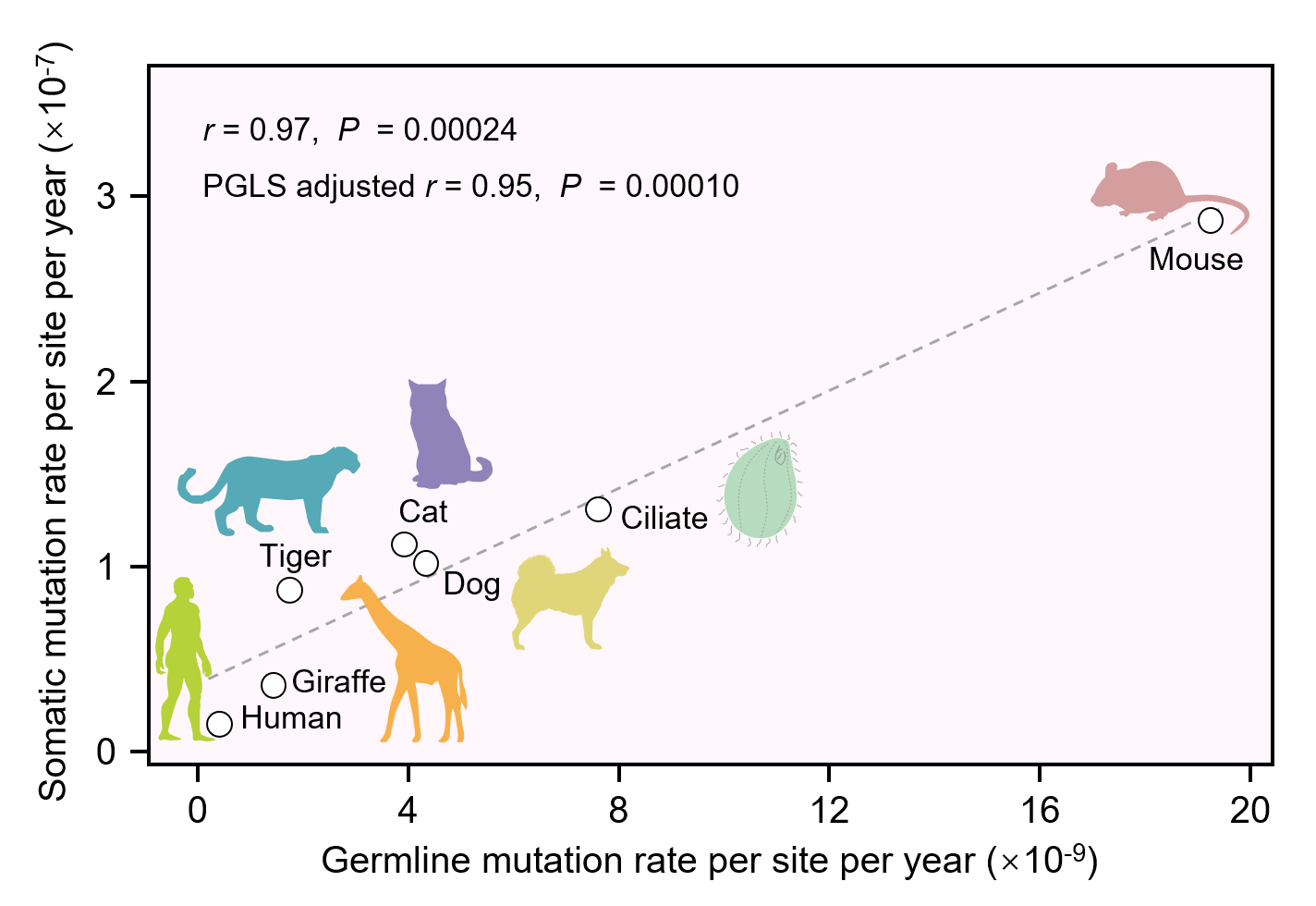

生殖系与体细胞系突变率在纤毛虫与哺乳动物间的线性关联性

中国科学院水生生物研究所缪炜团队联合密歇根大学张建之教授,利用模式纤毛虫四膜虫,首次精确测定了单细胞真核生物体细胞系的突变率,并揭示其与生殖系突变率差异的潜在机制。

纤毛虫虽为单细胞生物,却拥有分化的生殖系和体细胞系,二者共享细胞质且复制次数相同,是研究突变率差异的理想体系。由于体细胞基因组高度多倍化且经历重排,突变检测难度大。研究团队通过建立10条历经约600代无性繁殖的突变累积系,结合超深测序与多种验证手段,成功构建突变检测流程,发现四膜虫体细胞突变率是生殖系的17.3倍。其体细胞突变谱与哺乳动物相似,且基因区突变率高于非基因区。进一步分析表明,核小体在基因区的富集可能阻碍DNA修复,导致突变积累。更关键的是,四膜虫与哺乳动物在生殖系与体细胞突变率之间均呈现强线性相关,提示这一差异可能由保守的内在机制驱动,而非传统认为的复制次数或环境暴露差异。

该研究挑战了现有理论,为理解突变演化规律提供了新视角。

原文链接:https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(25)00954-6

4《The Astrophysical Journal》丨每秒狂转642圈的宇宙灯塔,发出的光为何越看越亮?

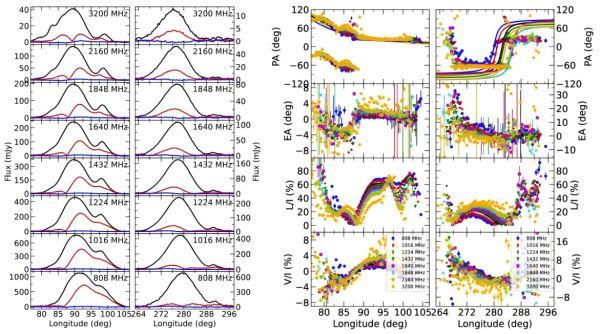

毫秒脉冲星PSR B1937+21的偏振脉冲轮廓随频率的演化图

中国科学院新疆天文台科研人员利用澳大利亚帕克斯64米射电望远镜的超宽带观测数据,对银河系内著名的毫秒脉冲星PSR B1937+21开展了深入研究。

这颗1982年发现的脉冲星每秒旋转642圈,周期仅1.558毫秒,是首批被发现的毫秒脉冲星之一,其磁场强度远低于普通脉冲星,被认为通过吸积伴星物质加速旋转。研究团队整合三年跨度的704–4032 MHz高频段观测数据,将信噪比提升20倍,首次完整揭示了其主脉冲与中间脉冲偏振特性随频率变化的规律。结果表明:主脉冲的线性偏振度随频率升高而下降,中间脉冲则相反;两者圆偏振度均随频率增强,且主/中间脉冲强度比符合幂律关系(指数为0.52±0.02)。研究还通过流量、色散和法拉第旋转测量,反演了星际介质特性。这些发现表明脉冲辐射高度随频率升高而降低,导致脉宽变窄,主脉冲与中间脉冲可能起源于中子星磁层的不同区域,为“相对论性束流辐射模型”提供了有力支持。

该成果不仅深化了对中子星磁层结构和高能辐射机制的理解,也为利用毫秒脉冲星进行引力波探测提供了更精确的计时基准。

原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/add728

5《Advanced Science》丨不再“说不清”,脑活动可客观衡量一个人有多怕疼

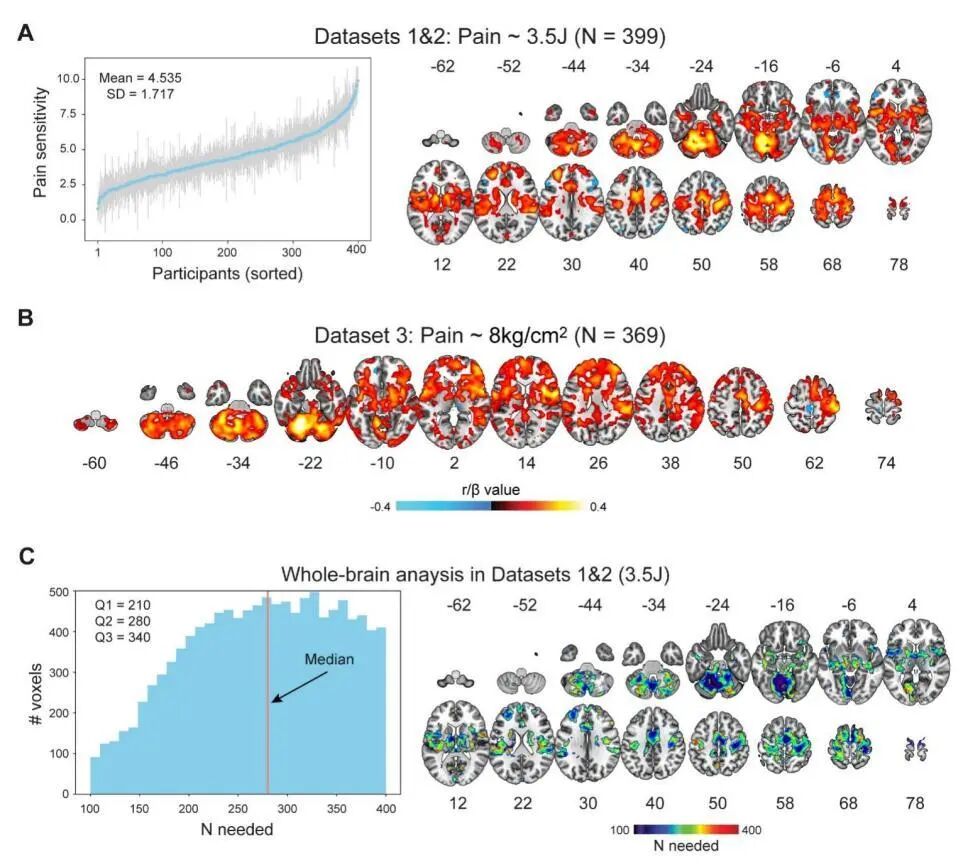

脑激活反映疼痛敏感性个体差异

中国科学院心理研究所科研团队开展了一项大样本研究,利用总样本量达1046人的六个功能磁共振数据集,系统探究了脑激活是否能够反映疼痛敏感性的个体差异,并成功开发出具有高度泛化能力的神经生物标记物。

研究发现,疼痛刺激诱发的脑区激活强度与个体疼痛敏感性显著相关,且该结果在独立数据集中得到验证。通过重采样分析,团队发现样本量对结果稳定性至关重要。进一步分析显示,非痛刺激引发的脑激活也与感觉敏感性相关,但其关联强度明显弱于疼痛,表明脑激活对疼痛敏感性的编码具有特定偏向性。基于此,研究团队运用机器学习构建了疼痛敏感性预测模型(NIPS)。该模型在激光热痛、接触热痛和机械痛等多种疼痛范式中均表现出稳定的预测能力,并可推广至带状疱疹后遗神经痛患者的疼痛评估。与经典模型相比,NIPS在所有测试数据中均显著有效,还能预测安慰剂效应和经皮电刺激的镇痛效果,展现出强大的泛化性和临床潜力。

该研究首次在大样本基础上证实脑激活可稳定表征疼痛敏感性个体差异,为客观量化疼痛、实现慢性疼痛早期筛查和个体化干预提供了关键脑科学依据。

原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202503373

6《Science Bulletin》丨打破常规!黑洞不在星系中心也能活跃生长

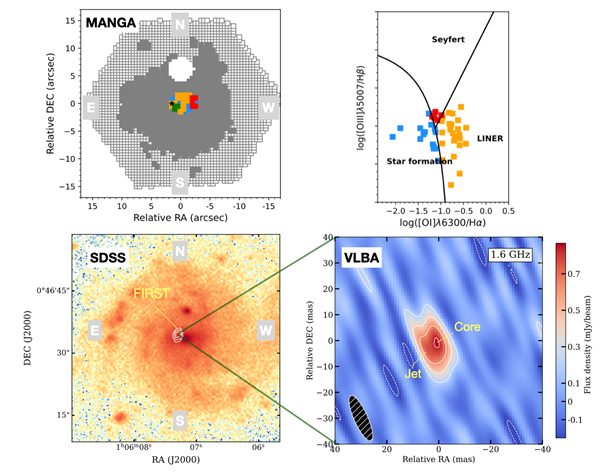

左上图为光学积分视场单元光谱图,右上图为对应像素的BPT诊断图,利用星系光谱里几条特定发射线的比例,来区分星系的电离源来自恒星形成和活动星系核的贡献。左下图为光学观测图与射电FIRST巡天观测等值线。右下图射电射电甚长基线干涉阵列VLBA观测到的核-喷流结构。

中国科学院上海天文台等科研团队在距离地球约2.3亿光年的矮星系MaNGA 12772-12704中,首次明确发现一个偏离星系中心近1千秒差距(约3000光年)的活跃黑洞,为“流浪黑洞”提供了迄今最扎实的低红移观测证据。

该黑洞质量约为太阳的30万倍,属于中等质量黑洞,不仅未位于星系核心,还持续吸积物质并喷射出长达7光年的射电喷流。研究团队利用MaNGA巡天数据发现其AGN特征偏离几何中心,随后通过VLBA射电望远镜在1.6GHz和4.9GHz波段成像,确认射电源位置与极高亮温度,并探测到典型喷流结构。长期档案数据显示其辐射呈“时强时弱”的长期变化,符合原位吸积特征,排除了超新星遗迹等可能。这一发现表明,黑洞无需居于星系中心也能稳定吸积并产生喷流,挑战了“黑洞仅在中心成长”的传统认知。理论认为,矮星系引力势较弱,黑洞易因星系并合产生的引力波反冲而被“踢”出中心。

该成果为早期宇宙中大质量黑洞快速形成的“分布式生长”机制提供了实证支持,并提示“流浪黑洞”可通过能量注入影响宿主星系恒星形成,重塑黑洞与星系共演化的图景。未来借助FAST、SKA等新一代望远镜,有望发现更多此类天体,推动该领域深入发展。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.09.001

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中科院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物