一周前沿科技盘点〔164〕丨AI新模型助力晶体材料设计;冻土融化加速高原生态磷循环

发布时间:2025-10-27

发布时间:2025-10-27

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-10-27

发布时间:2025-10-27

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

晶体藏着自然的对称密码。如今,AI学会理解这种语言,能凭“化学直觉”生成全新晶体结构,开启材料发现的智能新模式。

冻土融化不仅关乎碳释放,还深刻影响磷的循环。最新研究发现,热融塌陷正加速土壤磷活化,揭示了冻土退化对生态系统养分平衡的新影响。

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第164期。

1《Science Bulletin》丨让AI学会对称性语言,解锁材料设计新方式

融合空间群对称性的晶体生成模型

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心与吉林大学合作,开发出新型生成式人工智能模型CrystalFormer,专用于晶体材料的设计与发现。不同于传统依赖能量优化的模拟方法,CrystalFormer从数据中学习晶体结构的生成规律,直接在对称性约束下“猜测”合理的晶体构型。

该模型的核心创新在于将晶体结构转化为序列化表示,利用空间群的Wyckoff位置表和元素周期表构建生成逻辑。晶体被看作“原子在对称位置上的有序填充”,这一过程由自回归神经网络建模,逐步生成原子种类及其占位、晶格参数等关键信息。通过学习海量已知晶体数据,CrystalFormer内化了固体化学的基本规律,并以神经网络参数形式存储“化学直觉”。

CrystalFormer不仅能无约束地探索未知材料空间,还可按需生成具备特定结构特征的晶体。结合性质预测模型,它还能实现“反向设计”——先设定目标性能,再逆向生成可能满足条件的新结构。整个过程基于概率建模与贝叶斯推理,高效指向高潜力候选材料。

该工作首次将晶体的数学对称性与化学经验深度融合于生成模型框架,为新材料discovery提供了一种高效、智能且可扩展的新范式。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927325009752

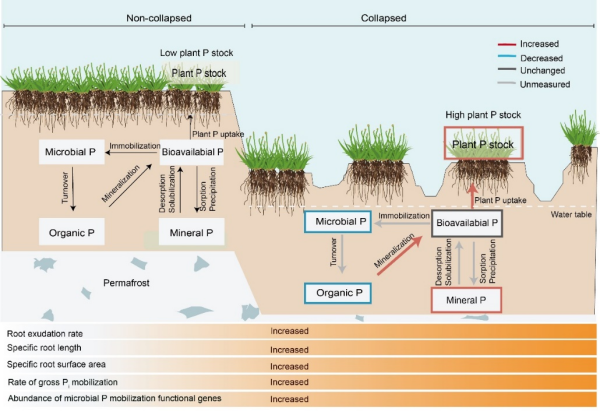

2《Nature Climate Change》丨冻土融化唤醒“沉睡”的磷,可能改变高原生态

热融塌陷通过促进土壤磷转化和植物磷吸收加速生态系统磷循环

多年冻土区储存着全球约三分之一的土壤有机碳,其融化对气候系统影响深远。然而,当前对冻土融化后养分循环的研究多集中于氮,对磷循环的关注严重不足。中国科学院植物研究所依托青藏高原多年冻土区热融塌陷联网观测平台,系统研究了生态系统磷循环对冻土融化的响应机制。

研究团队综合运用31P核磁共振(31P-NMR)、33P同位素标记技术和宏基因组测序方法,发现热融塌陷显著提升了表层土壤中总磷的活化速率,并增强了植物对磷的吸收能力,从而整体加速了生态系统的磷循环过程。

深入分析表明,土壤磷活化速率的提高主要归因于微生物磷循环相关功能基因丰度的上调,说明微生物活性在驱动磷转化中起关键作用。与此同时,植物磷吸收的增强则与根系形态适应性改变、根系分泌物增多,以及植物对土壤磷资源竞争能力的提升密切相关。

该研究首次系统揭示了冻土融化背景下生态系统磷循环关键过程的响应规律,明确了微生物功能与植物适应性在磷循环加速中的协同作用。这一发现填补了冻土生态系统磷循环研究的空白,为理解碳-磷交互作用及其对气候反馈的影响提供了重要科学依据,对预测冻土区生态演变趋势具有重要意义。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41558-025-02445-4

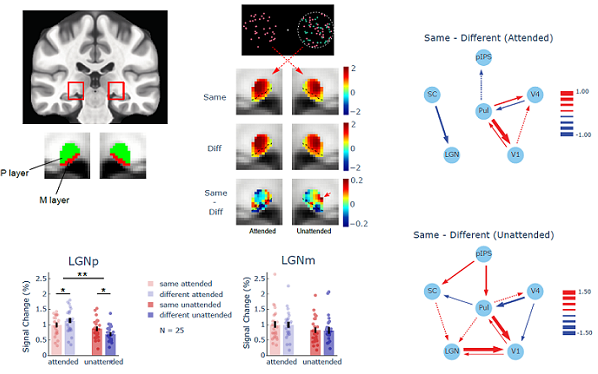

3《Communications Biology》丨大脑辨认颜色的秘密,藏在丘脑里

全局特征注意在丘脑外膝体LGN的层特异性调控作用和功能连接

人类能够快速根据颜色、形状等特征识别目标,即使这些信息位于注意力焦点之外,这种能力被称为“特征注意”。已有研究揭示了其在大脑皮层的机制,但皮层下结构是否参与、如何作用仍不清楚。中国科学院生物物理研究所研究团队联合其他单位,利用高分辨率7特斯拉功能磁共振成像(7T fMRI),首次揭示了皮层下核团在全局特征注意中的关键作用。

研究设计了红-绿对比的视觉刺激任务,利用丘脑外膝体小细胞层对颜色敏感的特性进行观测。结果发现,当视野外(非注意侧)的刺激与注意目标颜色相同时,丘脑外膝体小细胞层的颜色响应显著增强,同时其与初级视觉皮层之间的前馈和反馈连接也明显加强,表明丘脑外膝体在特征注意中起到早期“门控”作用。

进一步分析显示,上丘深层参与调控全局特征注意,而丘脑枕核的腹外侧子区则协调不同脑区间的注意信息传递。值得注意的是,视觉丘脑对未注意侧同色刺激的响应增强,同时对注意侧刺激的响应反而减弱,这种“此消彼长”的现象在皮层区域并未出现,提示这是一种由丘脑主导的、空间上全局性的注意采样机制。

该研究首次系统揭示了皮层下结构在特征注意中的核心角色,为构建涵盖皮层与皮层下的统一注意理论提供了重要证据,深化了人们对大脑高效信息筛选机制的理解。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s42003-025-08871-6

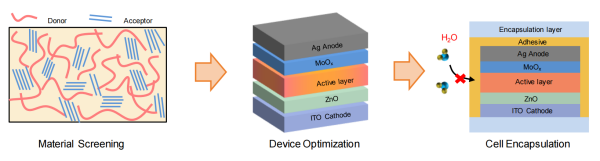

4《Nature Energy》丨从实验室到户外,有机太阳能电池终于不怕高温高湿了

有机太阳能电池稳定性策略

有机太阳能电池(OPV)因轻质、柔性、可溶液加工等优势,在近太空、建筑一体化和物联网等领域前景广阔,但其在湿热和冷热循环等极端环境下的稳定性一直是应用瓶颈。中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所团队提出系统性解决方案,从材料、界面到封装三方面协同优化,首次实现高效率OPV在85℃/85%RH湿热和-40℃至85℃冷热循环条件下的优异稳定性。

研究团队创新性地提出基于紫外可见吸收光谱微分的分析方法,定义吸收变化起始温度(Tonset),用于表征活性层微观形态的热稳定性。利用该方法发现,交联富勒烯掺杂可显著提升共混薄膜的Tonset,为设计本征热稳定的活性层材料提供了普适策略。结合该材料策略与界面优化,团队制备的倒置结构三元有机光伏器件在150℃下仍保持良好性能。

针对水汽渗透问题,团队首次定量解析二维与一维扩散速率,建立封装侧面水汽沿胶层及胶-基底界面扩散的动力学模型,精准识别主要渗透路径。据此设计的铝箔丁基胶带封装结构,使器件在85℃/85%RH下持续1032小时、以及经历200次-40℃至85℃冷热循环后,效率保持率均超过94%。

该研究证实高效有机光伏电池具备出色的环境可靠性,为其实用化提供了关键科学依据和技术路径。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41560-025-01885-8

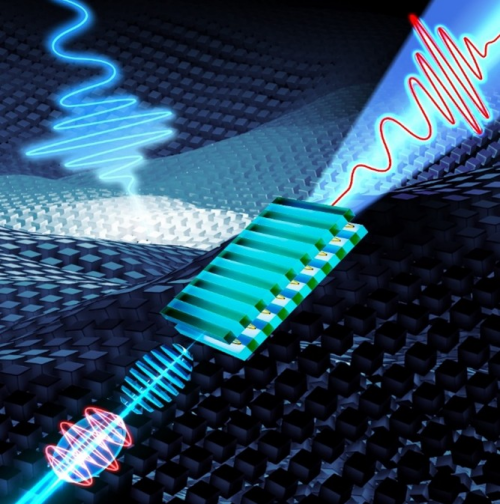

5《Nature Photonics》丨用激光驾驭电子束,发出超强可调太赫兹光

可调强场太赫兹自由电子激光研究获进展

在5THz至30THz频段实现波长连续可调、高强度的太赫兹(THz)辐射,是国际前沿科技领域的长期难题。中国科学院上海高等研究院研究团队提出创新方案,基于拍频激光操控电子束,并利用束流集体效应增强微聚束,实现大范围连续可调的强场太赫兹自由电子激光输出。

为支撑该方案,团队自主研制了双周期可切换的高场强电磁扭摆器,解决了关键硬件瓶颈。近期,依托上海软X射线自由电子激光装置这一国家重大科技基础设施,团队成功验证了该技术路线的可行性,实现了7THz至30THz(波长约10微米至40微米)范围内连续可调的太赫兹辐射,达到当前国际同类光源中的峰值亮度最高水平。

所产生太赫兹脉冲单脉冲能量高达400微焦,光谱带宽为7.7%至14.7%,能量抖动低于10%,具备优异稳定性。脉冲时长可在300飞秒至3皮秒间灵活调节,最高重复频率达50Hz。若未来结合超导连续波加速器技术,重复频率有望提升至MHz量级,进一步拓展应用潜力。

该成果突破了传统强场太赫兹源局限于低频段的技术限制,显著拓展了其频率范围与性能边界。这种高亮度、宽调谐、强场的太赫兹光源,将在凝聚态物理、超快化学、生物医学成像和先进通信等前沿科学研究与关键技术领域发挥重要作用,为探索物质微观动力学过程提供了强有力的工具。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41566-025-01775-1

6《Physical Review Letters》丨量子计算像倒水?倒多了也会“溢出浪费”

示意图:采用倒水入杯模型类比展示“注入魔术资源”、“潜在魔术资源”与“存留魔术资源”之间的关系

量子计算的“魔力”源于一种称为“魔术资源”的非经典特性,但其如何在计算过程中积累并转化为实际优势,一直是未解难题。中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、陈耕等联合复旦大学及意大利那不勒斯费德里克二世大学科研人员,在基于测量的量子计算理论研究中取得突破,提出“注入魔术资源”与“潜在魔术资源”两个核心概念,形象揭示了量子优势的动态积累机制。

研究团队构建“倒水入杯”模型:非泡利测量如同向系统“倒水”,注入实现量子优势所需的“魔术”;而量子系统的纠缠结构则像一个“杯子”,其容量即为“潜在魔术资源”,决定系统能有效利用的最大资源量。最终保留的“存留魔术资源”才是算法真正获得的量子优势。若注入资源超过结构容量,多余部分将“溢出”,造成浪费。

该理论表明,实现强大量子计算需兼顾高效的资源注入(优质水源)和高容量的纠缠结构(大杯子)。高维纠缠图态可提供指数级潜力,为设计高效算法指明方向。团队在四光子量子平台上实验验证:随着测量进行,“注入”与“存留”魔术资源动态变化,当注入量超过结构上限时,资源浪费显著,证实了“倒水入杯”模型的正确性。实验还表明,基于测量的量子计算资源利用率高、浪费少。

该工作为量化量子优势、优化算法设计和推进容错量子计算提供了新理论工具与实验依据。

原文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/4yyv-hggz

关于“科创热榜-前沿科技”

国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn),基于中国科学院、工程院、医科院、农科院、985高校及新型研发机构等近200家科研院所、单位发布的研究成果,多源动态提取并按领域维度、期刊级别、创新载体、学者信息、时间梯度等多维度权重,经人工智能计算分析,形成推荐榜单,每日更新。

相关人物