未来科学城创新引擎强劲,推动昌平先进能源产业蓄势崛起

发布时间:2024-05-29

发布时间:2024-05-29

信息来源:北京昌平微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:北京昌平微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2024-05-29

发布时间:2024-05-29

信息来源:北京昌平微信公众号

信息来源:北京昌平微信公众号

能源是经济社会发展的基础

能源产业是全球能源转型的重要推动力量

随着“双碳”战略的深入实施

能源产业

昌平区深入践行习近平总书记提出的

“四个革命、一个合作”能源安全新战略

发挥科研、人才和政策等要素优势

突出场景应用

构建能源互联网产业高地

推动先进能源产业蓄势崛起

在未来科学城东区

打造具有国际影响力的“能源谷”

开创先进能源产业绿色发展新未来

创新活跃

科研成果丰硕

去年年底,国际首套1300标准立方米/小时碱性电解水制氢系统,在中国华能集团四川彭州制氢站顺利满负荷产氢。

该制氢系统核心设备--1300标准立方米/小时高电流密度压力型碱水电解槽,是由中国华能集团清洁能源技术研究院先进绿氢制备技术创新团队牵头研制而成。研发团队历经多年持续攻关,开发了大面积、高性能析氢和析氧电极制备技术,发展了定量评价电解槽室内流场均一性的多尺度设计方法,形成了大尺寸、高电流密度电解槽整体结构设计方案,其大型高效碱性制氢电解槽关键技术成果达到国际先进水平。

日前,记者走进实验室,看到研发团队的成员们正在紧张忙碌着。

“下一步,实验室将在电极和隔膜材料上继续研发新材料,应用于高性能、低电耗和大功率的电解槽试制和应用,另外我们还将深入推进新一代碱性阴离子交换膜电解水制氢技术及能够和高温气冷堆联用的固体氧化物电解水制氢技术。同时,结合制氢端,我们将积极和下游的储氢、输氢以及用氢关键技术相耦合,着力打造‘绿氢’制、储、输、用一体化的应用示范项目。”

像中国华能集团清洁能源技术研究院这样扎根在我区的能源类科研机构还有很多。以“能源谷”为例,这里已经聚集了国家级和北京市重点实验室、工程技术中心60个,同时入驻了华北电力大学、中国石油大学(北京)、中国矿业大学(北京)等一流能源高校,吸引能源科研人才1.5万余名。既有“两张网”(国家电网、南方电网)、“三桶油”(中石化、中石油、中海油)、“五大发电集团”(国电投、华电、国能、华能、大唐)等能源央企,也有三一重能、未来氢能等民营高科技企业,形成了央企、民企、高校等多元主体协同创新的发展格局。

有机构、有人才,技术研发顺利开展就是“水到渠成”的事情。近年来,聚焦“卡脖子”关键技术攻关,科研机构、企业和高校等协同配合,相继承担了能源工业互联网、智能电网等国家重大专项,国家电投集团科学技术研究院有限公司开发了国内首套综合氢安全评价平台,中国华能集团清洁能源技术研究院创制了我国首个碳捕集领域国际标准,国电投拥有自主知识产权的铁-铬液流电池堆量产线已建成投产。

据统计,我区在能源领域累计获得国内外专利6836件、创制国际标准224项,荣获国家和北京市科技奖项44项,为先进能源产业蓬勃发展提供了强大的智力支持。

环境优越

保障要素充分

日前,我区陆续对28个2023年度氢能产业发展资金支持项目进行资金兑现,共发放支持金额2012.61万元。

其中,作为新一代氢能电催化领域领航者的清氢(北京)科技有限公司分别在基础前沿技术研究和加大产业空间供给方面获得了43万余元的资金奖励,为企业下一步发展提供了强有力支持。

“作为一家中小企业,有了政府的扶持资金,更加坚定了我们在昌平区发展的信心!我们将不断强化内功,做好在氢能产业链上的本职工作,为昌平氢能产业发展贡献新的力量。”在接到区经信局发放的扶持资金后,清氢(北京)科技有限公司首席执行官雷一杰开心地表示。

先进能源是我区三大主导产业之一,为促进产业稳健发展,依托自贸试验区、服务业扩大开放综合示范区、中关村自主创新示范区、首都高水平人才高地核心区“四区”政策叠加优势,我区系统构建了“1+1+N”的创新政策体系,其中,围绕制度创新、政策赋能、项目落地、产业提质,发布实施了《先进能源产业提质增效行动计划》等一系列政策,还出台了有关氢能、能源互联网产业等先进能源领域细分赛道政策,对优质氢能项目、新迁入的能源互联网头部企业等进行重金奖励,以真金白银支持产业高质量发展。

此外,围绕构建绿色金融体系,我区与红杉、高瓴、中金多家投资机构建立了良好合作关系,推动先进能源产业母基金群规模达340亿元,为产业发展注入了“源头活水”。

同时,坚持打开院墙搞科研,建成协同创新平台24个、大中小企业融通发展平台3个,并通过全球能源转型高层论坛、智慧能源大会等业内高规格活动,推动辖区科研机构、企业和高校与国内外能源领域专家学者等加强交流,不断拓宽视野。

特别是设立了科研仪器共享服务平台,企业可以通过网络或电话方式预约昌平区内高校、科研院所、央企的3000余套大型科研仪器设备资源,深化产学研合作,完善科研项目系统,助力创新能力提升,实现协同创新发展。

促进科研成果转化也是产业发展中的重中之重。在多方努力下,为企业技术产品提供应用场景的项目纷纷落地,如中石油福田加氢站已建成投用;北京市首个碳中和主题公园——未来智谷正在加速公园二期建设,其中将布局近30项低碳应用场景,涉及风电、光伏、储能等技术;作为北京市氢燃料电池汽车示范应用先行区,我区与福田汽车携手共创氢能城市出行绿色生态圈,并打造福田氢能产业生态圈,加速构建龙头企业支撑、创新企业繁荣的发展格局。

数字赋能

打造能源互联网产业高地

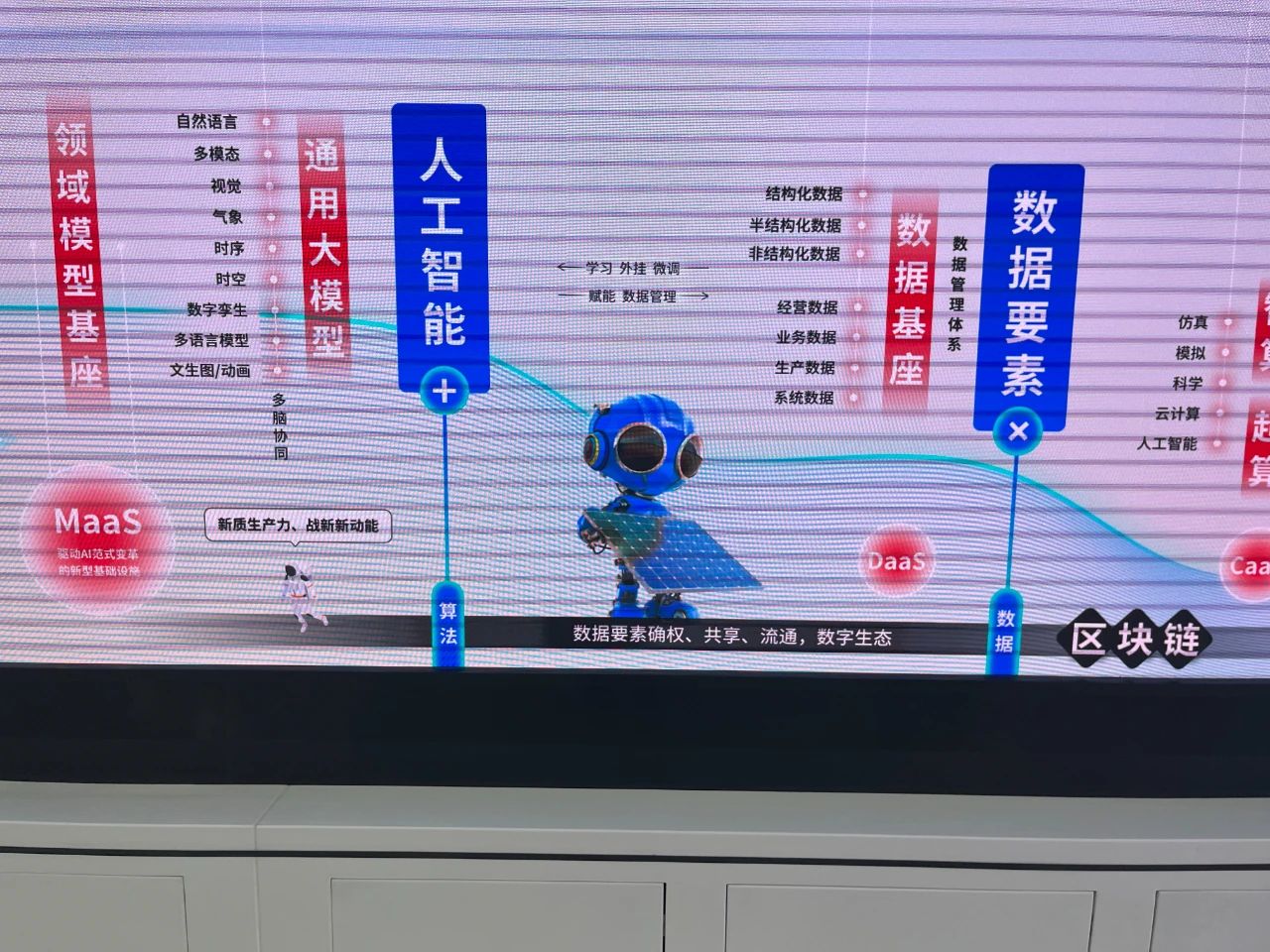

当前,能源行业新模式、新业态不断涌现。特别是国家先后提出了“数据要素×”“人工智能+”等行动计划,以人工智能与大数据为代表的新质生产力,已成为能源转型的关键推动因素。

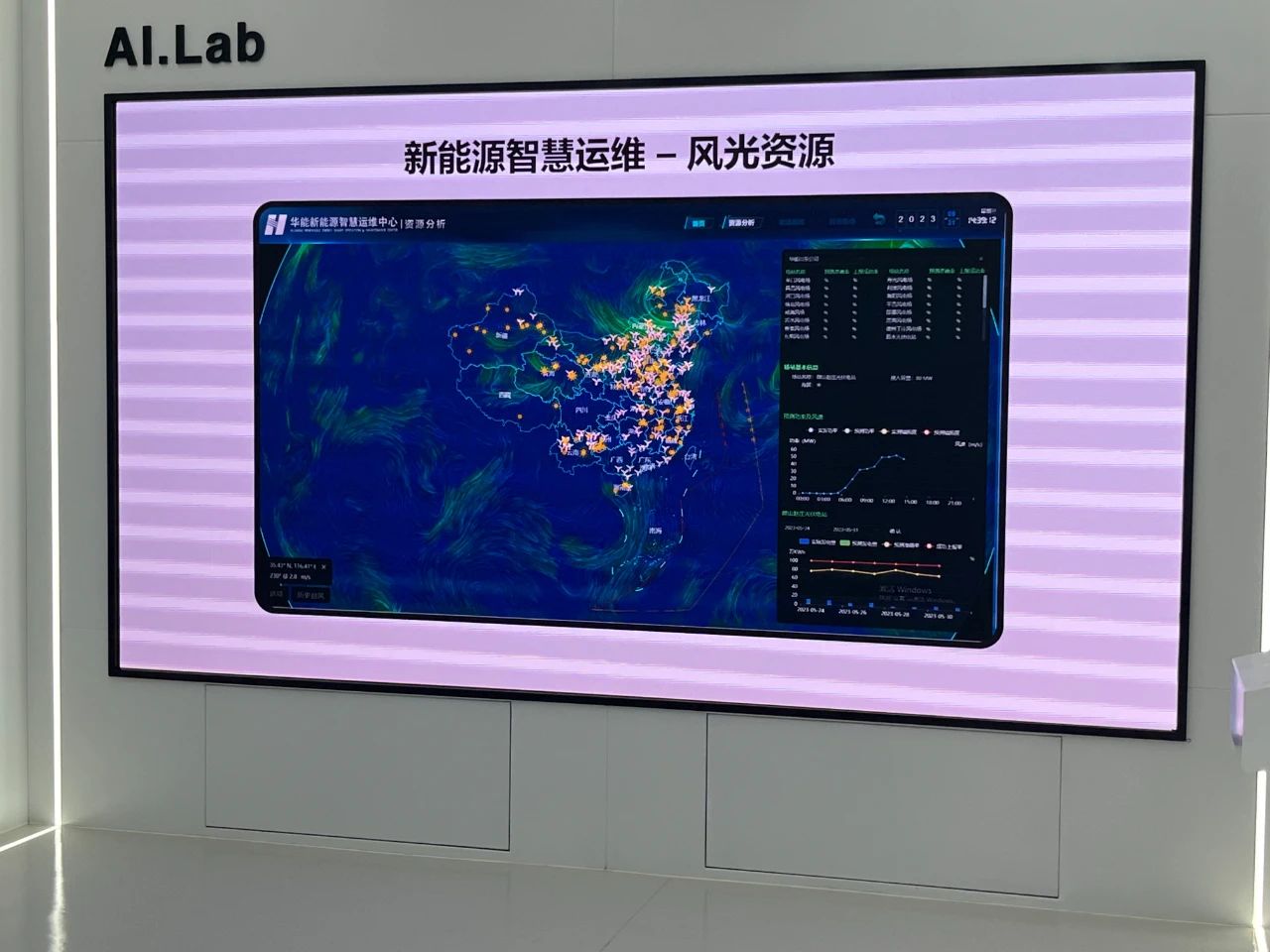

为更好地发挥新能源电力行业的数据效应,为实现“双碳”目标提供数智化解决方案,中国华能集团清洁能源技术研究院人工智能与大数据实验室以“数据驱动、AI赋能、融合发展”为建设理念,牵头组建了行业首个“新能源区块链技术创新联盟”,着力打通新能源行业数据、算法、算力,实现能源行业的数据要素确权、共享、流通,打造上下游产学研用的数字生态,并在基于大模型的新一代人工智能领域发力,构建基于大模型的开放协同科研创新体系,为能源革命贡献数字力量。

“实验室去年成立了大模型专项小组,调研了11个集团业务部门和区域公司以及近20家头部供应商,目前正在联合吉林、澜沧江、江苏等区域公司申报如气象大模型、发电大模型等课题,以加大新一代人工智能技术的研发投入,构建面向全集团的人工智能基础设施与服务,并将AI嵌入到多种能源形式的经营、生产全流程中,实现降本、提质、增效。”中国华能集团清洁能源技术研究院人工智能与大数据实验室三级业务经理李岳娓娓道来,向记者介绍人工智能与大数据实验室在能源互联网方面的有益探索。

我区能源互联网创新资源富集,全国设立能源互联网学科的9所高校中有2所位于昌平,全国24家代表性能源互联网研究机构中有7家也在昌平。在未来科学城能源互联网大厦,目前已经培育了能源互联网规上企业56家。

面向未来,我区以“能源谷”为核心,以构建新能源为主体的新型电力系统为抓手,以布局能源系统数字化、智能化技术为重点,推动能源与信息融合、能源信息和应用安全保障、“5G+能源”、能源区块链等前沿领域创新,激发能源生产、传输、存储、消费等全价值链变革。

能源谷联合创新中心也正在组建中,该中心将以“研芯、健体、塑魂”为产业创新载体,携手中软国际共同打造新型电力系统产业示范区,吸引上下游企业集聚,形成新型电力系统产业链。

同时,引进一批具有国际影响力的能源互联网龙头企业,孵化培育一批创新型企业,通过能量流、信息流、价值流的高度融合,实现产业全链条的协同优化和价值再造,力争到2025年产业收入规模突破600亿元。

据统计,截至目前全区先进能源领域规上企业229家,2023年度实现产业收入2306.5亿元,税收实现71.6亿元。接下来,我区将从推动重点项目投产扩能、加强孵化培育平台建设、加大资源供给力度、引导人才创新资源集聚等方面持续发力,推动先进能源产业高速增长,预计“十四五”末产业年收入将突破4000亿元。

相关人物