合成生物制造的昌平攻坚——从政策高地到产业集聚的跨越

发布时间:2025-09-08

发布时间:2025-09-08

信息来源:投资昌平微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:投资昌平微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-09-08

发布时间:2025-09-08

信息来源:投资昌平微信公众号

信息来源:投资昌平微信公众号

“政产学研”协同破局

合成生物迎发展浪潮

近年来,以基因编辑为代表的生物技术以及人工智能等新一代信息技术加速迭代,引发了合成生物制造新一轮的变革浪潮。在技术与政策的双重驱动下,合成生物制造正加速步入规模化、经济化发展的成长阶段。

根据知名智库麦肯锡预测:全球70%的化学品可用合成生物制造生产,到2035年前后,全球合成生物制造产值将有望达到2万亿-4万亿美元。目前,我国合成生物产业已覆盖医药制造、化工生产、创新能源、新材料、食品、农业等多个行业。《中国合成生物产业白皮书2024》显示,该产业市场规模从2018年的53亿美元猛增至2023年的超过170亿美元,过去5年平均年增长率达27%。预计到2028年,市场规模将达到近500亿美元。

尽管前景广阔,但目前合成生物产业面临高成本、高风险的发展压力,从技术转化到规模化生产往往经历研发周期长、科研技术要求高、市场化风险高等重重考验。企业的发展需要政府密切支持、社会资本高度参与、科研支撑强劲有力,要打造超强的产业发展格局,离不开“政产学研”高度协同的创新发展生态。

深耕合成生物制造

构建协同发展高地

(中关村生命科学园)

立足打造合成生物制造创新策源地和产业引领区,中关村生命科学园自2000年启动建设以来,25载持续发力深耕生物医药领域,逐步发展成为北京市合成生物制造产业的重要支点。园区总面积7.2平方公里,已建成高标准实验楼宇、创新孵化器、生产中试车间、科技企业加速器等基础设施,具备完善的生产、研发和生活配套环境,形成了以创新驱动、开放协同为核心的发展格局,为企业成长和产业集聚提供了坚实保障。

通过多层级协同政策平台,构建创新孵化、科技金融、合作交流、人才生态等多维度的服务体系,助推产业生态加速升级优化。包括:

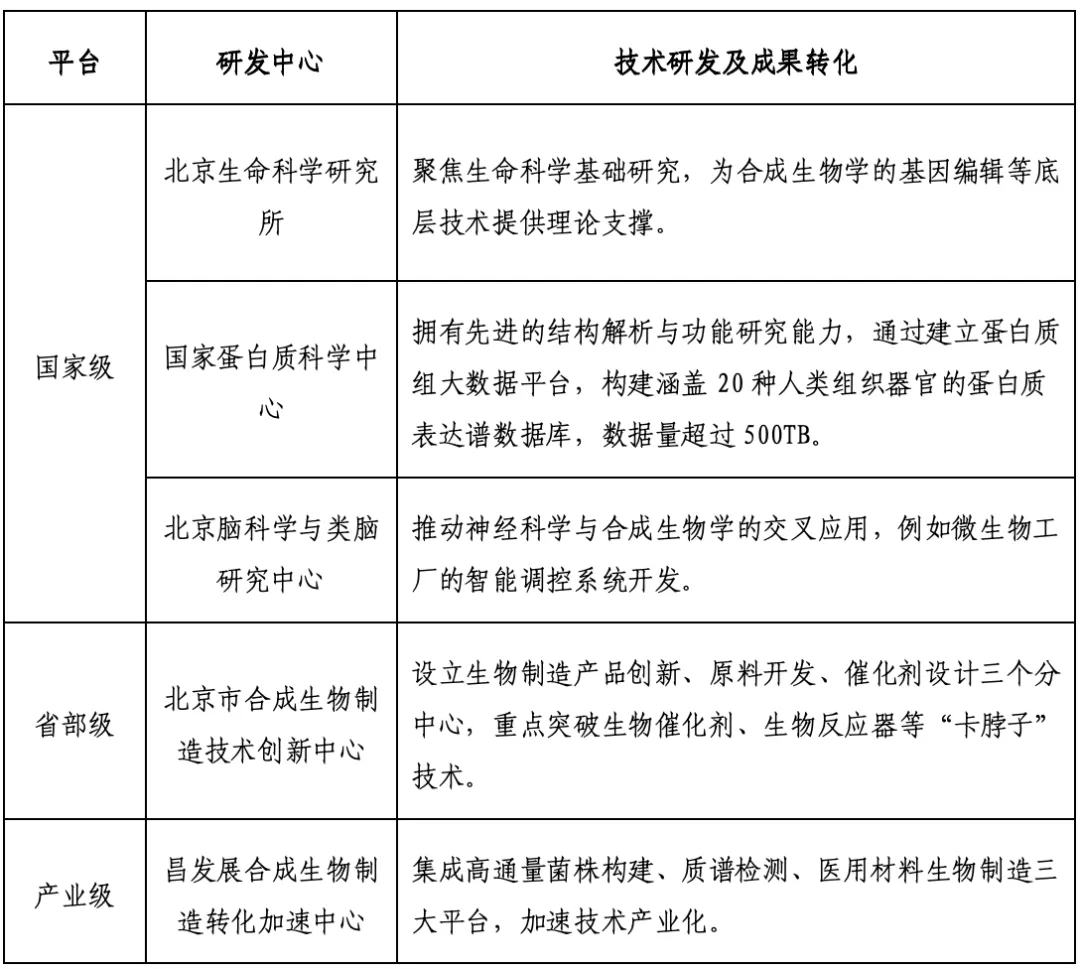

产学研加速一体化推进

通过国家级平台攻坚基础科学、省市级中心突破关键技术、转化平台加速产业落地的三级体系,构建了合成生物制造的闭环生态。例如,昌发展股份联合丹纳赫集团、中科院过程工程研究所共建,整合高通量菌株构建筛选平台、谱检测技术应用平台、医用材料生物制造科创平台三大核心平台,显著降低研发成本,推动成果产业化。

科技金融支撑,多元化资本赋能

我区与北京银行共同探索实施“投贷联动”模式,已累计为政府产业基金投资的26家企业提供信贷支持4.6亿元,覆盖从研发到量产阶段。如为基因治疗企业中因科技提供2000万元信用贷款、5000万元科技人才贷,支持临床试验推进。为合成生物企业微元合成批复5000万元授信,助其完成3000㎡实验室建设,加速年研发2-3个新产品的目标。

国际化论坛催化前沿碰撞

昌平区生命科学论坛作为国内外生命科学领域的重要交流平台,已连续举办12届,行业影响力日益扩大。2025年,论坛吸引超2000名全球专家学者、企业代表参与,促成合作项目签约金额累计超80亿元。

头部机构虹吸国际顶尖学者

园区依托昌平实验室、北京生命科学研究所等国家级平台,吸引海外院士、国家级人才、企业领军人物等业内高端人才选择昌平作为研发基地。

高效跨境研发支持海关保税服务

全国首家特殊物品及生物材料进出口公共服务平台:中关村生命科学联合创新服务中心可联合海关、检验检疫集中办公,实现报关、查验、放行一站式完成,缩短通关时间。公用型保税仓库可支持高风险生物试剂暂存,配合诚信企业备案制度,降低研发物料进口成本。

四维并进

昌平区合成生物产业集群

创新显成效

依托市区协同机制与前瞻性布局,昌平区已形成显著的集群效应与创新动能,正从空间聚集迈向创新赋能的跃迁发展阶段,实现了政策、规模、活力、价值四维并进。

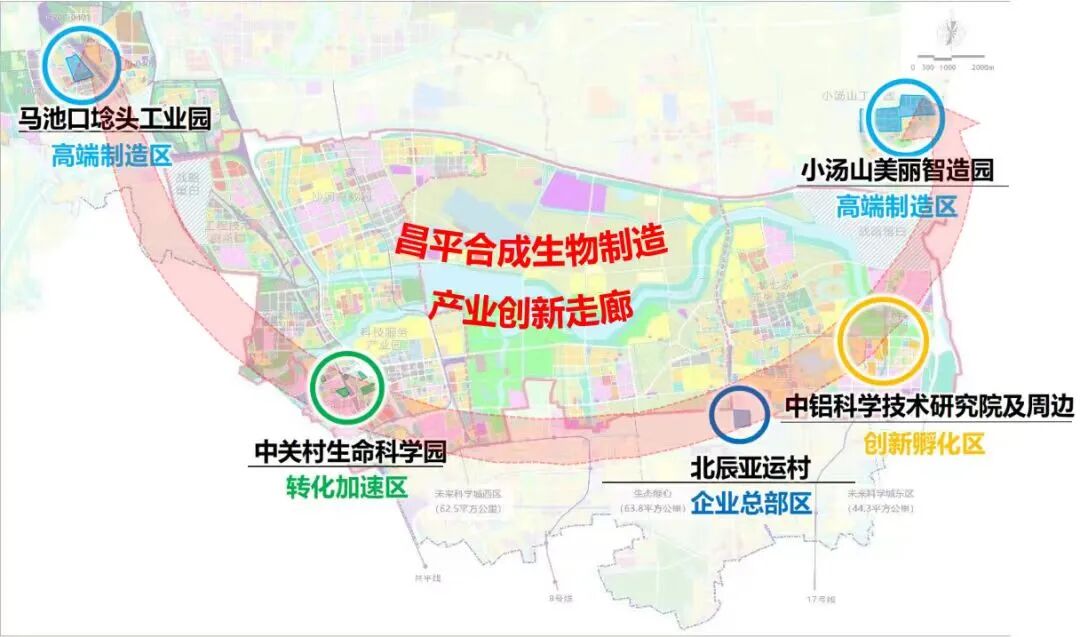

△昌平区合成生物制造产业规划

构建协同生态,政策支持精准有力

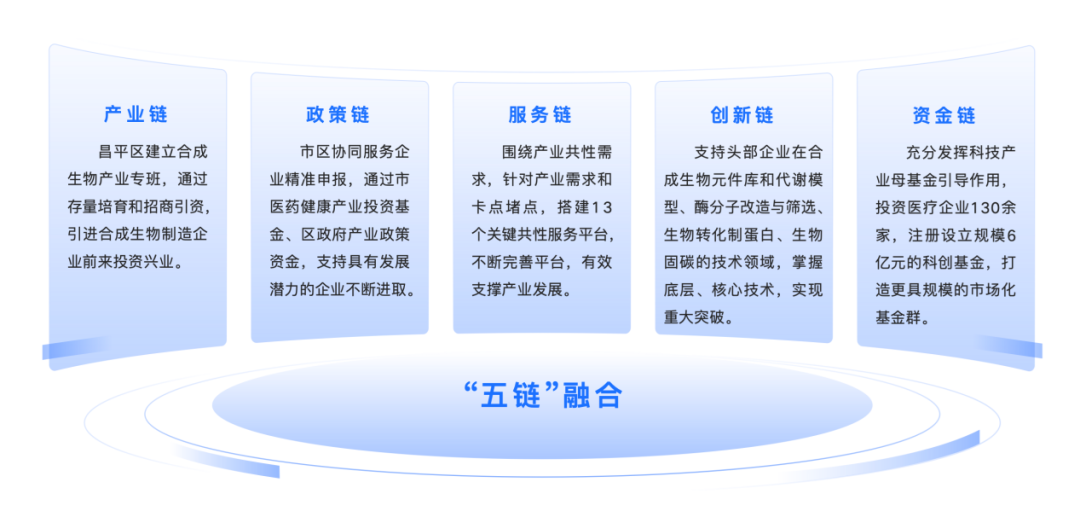

聚焦研发转化、高端制造、企业总部“三大环节”,昌平区构建“八个一”产业支撑体系,即打造一个主题专业园区、组建一个国家创新中心、出台一批产业支持政策、聚集一批优质高效企业、搭建一批关键共性平台、设立一批产业发展基金、汇集一批产业骨干人才、支持一批有效应用场景。深化“产业链、政策链、服务链、创新链、资金链”五链融合,打造适合企业发展的产业生态。

比如政策链上,开展精准服务企业申报,基因编辑领军企业齐禾生科获得市区两级高达1.66亿元的资金扶持;

资金链上,昌平科技产业母基金发挥强引导作用,已投资医疗健康企业超130家,金额超37亿元,并专门设立总规模6亿元的两支合成生物科创基金,打造市场化基金集群。

集群效应初显,产业规模快速扩张

统筹整合昌平区全域可利用的产业空间资源,结合现有三大主导产业空间布局,按照“统筹规划、先行启动、分步实施”的原则,有序梯次推动孵化起步区、转化加速区、高端制造区、总部办公区“四大功能组团”。

2025年7月9日,合成生物制造产业集聚区正式获批北京市中小企业特色产业集群。全区已聚集合成生物制造企业120余家,覆盖生物基材料、胶原蛋白、生物育种、气体发酵等关键领域。

2024年全区合成生物制造产业收入超60亿元,固定资产投入项目17个,投资超43亿元,已初步形成产业集群,成为北京市合成生物制造产业名片。近三年新增医药中间体相关企业23家,涵盖酶工程、代谢路径优化等关键技术环节,2024年产业规模突破50亿元,同比增长35%。

创新成果丰硕,发展活力持续迸发

园区企业创新活力十足,技术成为产业发展的核心引擎。以代表性企业齐禾生科为例,开发出全球首款植物精准大片段插入技术等底层工具,推动我国植物基因编辑研究跻身世界前沿,体现了昌平企业在突破性技术研发和快速产业化方面的强大活力。

加码合成生物制造产业

剑指国际一流高地

为进一步促进合成生物制造产业快速发展,2024年1月,昌平区率先在全市发布《昌平区支持合成生物制造产业高质量发展的若干措施(试行)》。围绕产业集聚区建设、产业集群发展、产业创新能级提升、企业创新活力激活等十大方面,制定针对性的“政策十条”,提出三十二项具体措施,突出全链条政策集成、产业共性需求和政策统筹联动三大特点。

同时,为加强京津冀合成生物制造产业协同创新,推动三地资源共享、优势互补、互相赋能,构建合成生物制造产业发展新增长引擎,深度加强三地产业协同发展。

为有效支撑合成生物制造产业发展,昌平区与市区协同聚焦“五链”融合共促,发挥好引领服务新质生产力的效能,不断打造合成生物制造产业名片。

根据昌平区委、区政府部署,昌平区计划到2026年建成“国际一流的合成生物制造产业高地”。重点布局医药中间体、生物基材料等领域,目标为实现产业规模突破200亿元,培育3-5家年产值超10亿元的龙头企业。依托未来科学城“生命谷”建设,将新增50万平方米产业空间,引入10个国家级合成生物创新平台,聚焦“攻关未来技术、发展未来产业、聚集未来人才”三大核心目标。

“百舸争流,奋楫者先”,在外部压力加大、内部困难增多的经济周期中,围绕产业和企业发展的迫切需求,昌平区相关部门将急企业之所急,解企业之所难,以更为精准的政策发力,更为先进的服务理念,更为贴心的企业服务,与更多生物制造企业在产业赛道上同行共进。

相关人物