“星”耀空天 | 微纳星空,太空征途的探路者!

发布时间:2024-06-13

发布时间:2024-06-13

信息来源:中关村科学城微信公众号

字体:

大

中

小

信息来源:中关村科学城微信公众号

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2024-06-13

发布时间:2024-06-13

信息来源:中关村科学城微信公众号

信息来源:中关村科学城微信公众号

编者按:2024年3月5日,第十四届全国人民代表大会第二次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李强在作政府工作报告中提出,积极培育新兴产业和未来产业。制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。

这是“商业航天”首度被写入政府工作报告,成为新质生产力代表及新增长引擎之一。

中关村科学城聚焦海淀商业航天领域,特推出“空天”系列专题,展现科学城企业以科技创新推动产业创新的实践成果和经验,探索产业未来发展路径,专题第一期将带你走进北京微纳星空科技股份有限公司(以下简称“微纳星空”)。

在全球航天战略部署的新形势下,中国积极投入到“航天强国”的建设中,我国商业航天产业也进入发展黄金期。海淀优越的区位条件、浓厚的创新创业氛围、有力的政策支持让初创民营航天企业如雨后春笋般涌现,位于中关村科学城的微纳星空、航天宏图、航天驭星等多家商业航天企业乘风而上,在各自的领域中不断突破与创新。

其中,成立于2017年的北京微纳星空科技股份有限公司,就是一家以卫星整星制造为核心业务的领军企业。目前,其自主研制的多颗卫星已经成功发射升空,并应用于土地资源管理、生态环境监测等多个领域。

探索星空,筑梦苍穹

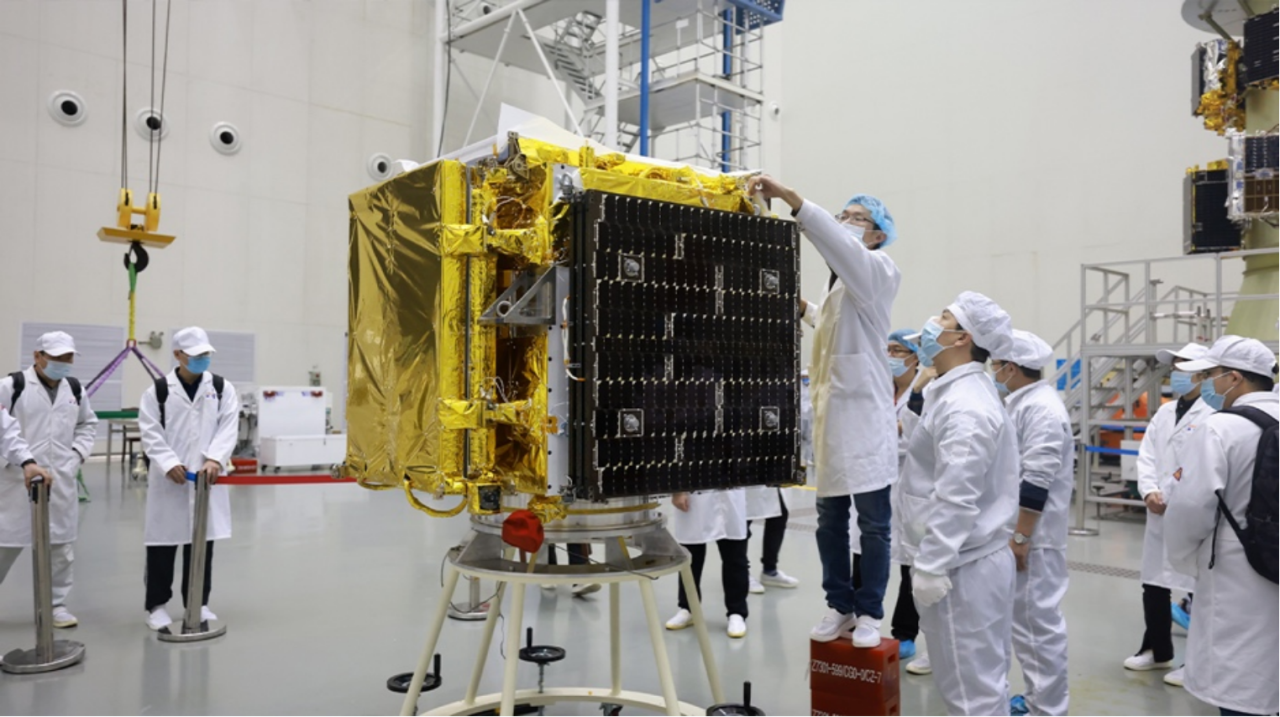

在我们头顶,有近7000颗人造卫星正在服务人们的生产生活,其中24颗卫星来自微纳星空。24颗卫星涵盖国内民企制造首颗0.5米光学遥感卫星、国内首颗X波段商业SAR卫星和国内首颗商业Ku波段相控阵雷达卫星,微纳星空在卫星制造能力以及不同技术状态卫星并行研制能力上居行业领先地位。

不同于大多数民营航天创业公司,微纳星空科研团队成立之初起就“专啃硬骨头”,业务上选择切入卫星产业领域相对薄弱的研发设计与制造领域,并自主研发微纳卫星平台和核心部组件。如今,微纳星空已是一家有能力研制2吨级别的商业卫星制造公司,同时在商业航天领域里实现了“三证齐全”。

微纳星空表示,在过去,卫星总被人认为离我们的生活很远,或许只有国营大企业才能造卫星,而我们用实际行动证明了民营企业也可以制造自己的“星”。

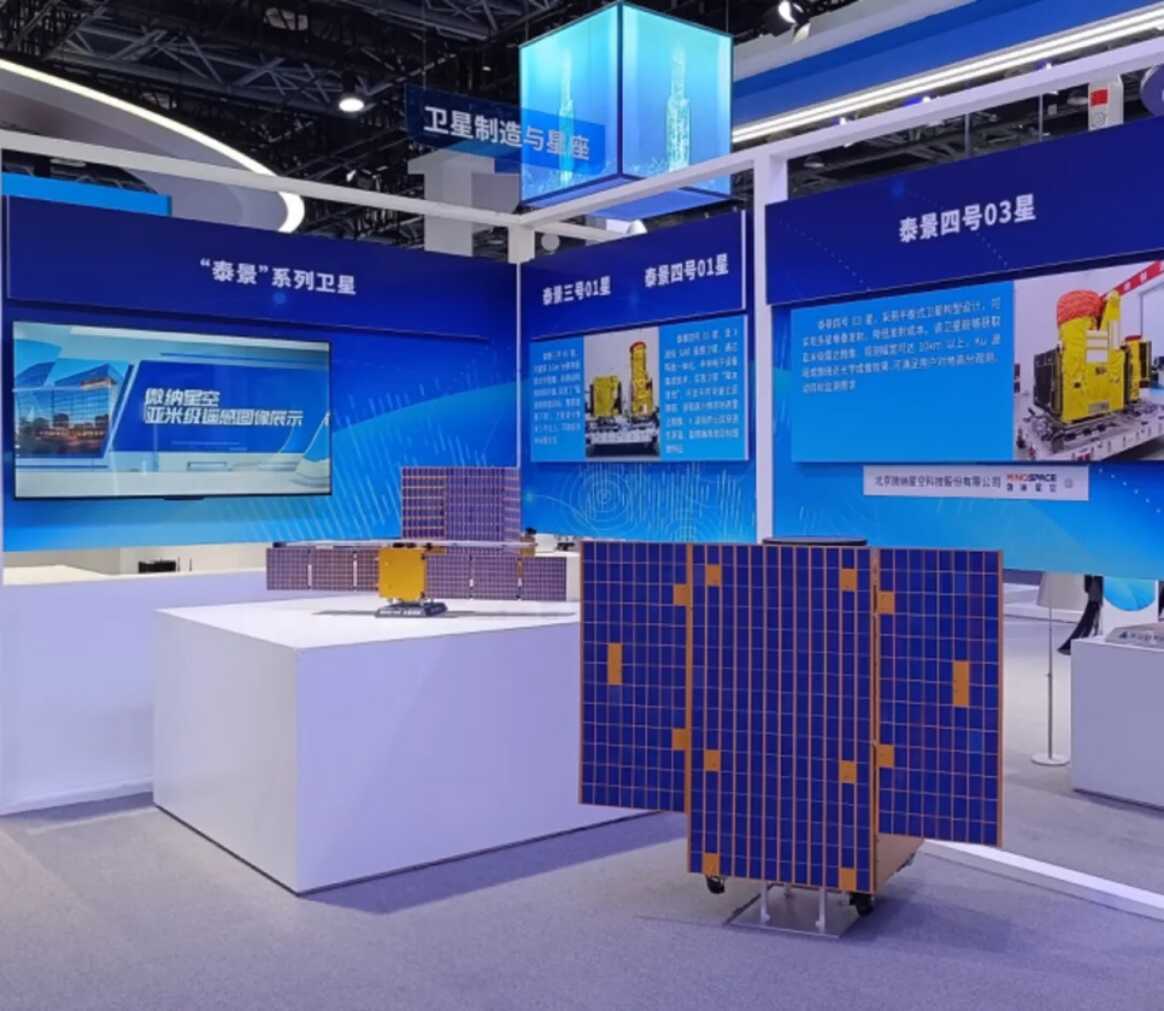

在前不久刚刚结束的2024中关村论坛年会上,微纳星空携创新性成果“泰景”系列卫星亮相中关村展示中心,微纳星空“国内首颗X波段商业SAR卫星——泰景四号01星”项目在总决赛中以领域第3名的成绩进入智能制造与新材料TOP10榜单。

对于企业来说,这样的发展离不开中关村科学城的大力支持,微纳星空副总经理周鑫说:“中关村科学城给予企业的政策‘多且实’,从专项支持,如新兴领域储备项目;到人才保障,如‘海英人才’评选、优先推荐优质直通‘薪火共燃’等专项计划;再到企业激励,如中关村科学城科创大赛、海淀高价值专利培育大赛等,同时在工作居住证、公租房等多方面都给予了企业发展的力度支持,成功推动技术产品走出实验室、走向社会。”

商业航天,向“新”而行

如今,中关村科学城正积极构建良好的商业航天产业生态,在星、箭、云和航天材料齐聚的产业主链上助力企业“飞”向更广阔的空间。

在空间支持方面,科学城北区集中开发建设步伐加快,为创新发展持续提供空间支撑,形成以北清路前沿科创发展轴带动中关村软件园、永丰产业基地、翠湖科技园三大组团发展的格局;在人才引进方面,科学城持续加强人才聚焦培养,营造宽松和谐的科研文化环境,不断厚培创新沃土,为科技人才施展才华创造广阔空间;深入了解人才发展需求,鼓励各类人才对产业政策、工作平台建设、人才服务保障等建言献策;在政策激励方面,通过支持星座建设,为卫星上游产业带来发展商机;通过核心产品技术入链、支持创新平台搭建,确保产业链自身发展提质增效;通过应用场景创新、建设数据平台、支持大模型创新等,鼓励产业跨领域、跨场景融合创新。

4月29日,海淀区出台《海淀区建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》,更是有效加强了市、区政策联动,引导更多资源向商业航天产业领域集聚。预计到2028年,实现“双百双千”目标,即建成100万平方米产业空间,培育100家专精特新企业,在轨运行卫星数量超1000颗,商业航天产业规模超1000亿,将海淀建设成为具有国际竞争力的商业航天创新高地,为航天强国建设贡献海淀力量。

逐梦星辰大海,海淀区新兴产业正涌动活力、向阳生长。中关村科学城因地制宜、抢抓机遇,吸引更多上下游产业集聚,为商业航天产业发展夯基垒台,相信在政策支持、技术创新和市场需求的共同推动下,未来将有更多海淀新“星”闪耀空天。

相关人物