一周园区要闻盘点⑲丨亦庄园10项举措推动一季度经济“开门红”; 丹纳赫北方总部及合成生物制造共性技术平台落地昌平生命科学园

发布时间:2024-01-23

发布时间:2024-01-23

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2024-01-23

发布时间:2024-01-23

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

信息来源:国际科技创新中心网络服务平台

园区“开门红”

1 亦庄园10项举措推动一季度经济实现“开门红”

近日,北京经济技术开发区印发《关于巩固和增强经济回升向好态势的若干措施》,提出四方面10条具体措施,大力推动一季度经济实现“开门红”、全年经济稳中快进。具体看,该举措有三大亮点。

覆盖全行业、突出实体经济。与往年相比,今年措施扩大了享受政策的行业范围,除工业、投资和升规纳统企业外,将批零业、生产性服务业、建筑业、技术合同认定等四个领域纳入政策扶持范围,同时增加了对全年增长的支持,鼓励企业加快发展。

突出普惠性、促进转型升级。在各行业增长支持政策之外,对企业设备更新、技术改造、资质晋升、科技成果转化等给予支持,鼓励企业开辟新领域新赛道,研发新产品新技术,促进高精尖产业创新发展。

聚焦获得感、提速政策兑现。一季度支持政策提前到5月兑现完毕,全年支持政策于明年一季度兑现完毕,及时缓解企业资金压力,支持企业乘势而上,实现“开门红”。

2 丹纳赫北方总部及合成生物制造共性技术平台落地昌平生命科学园

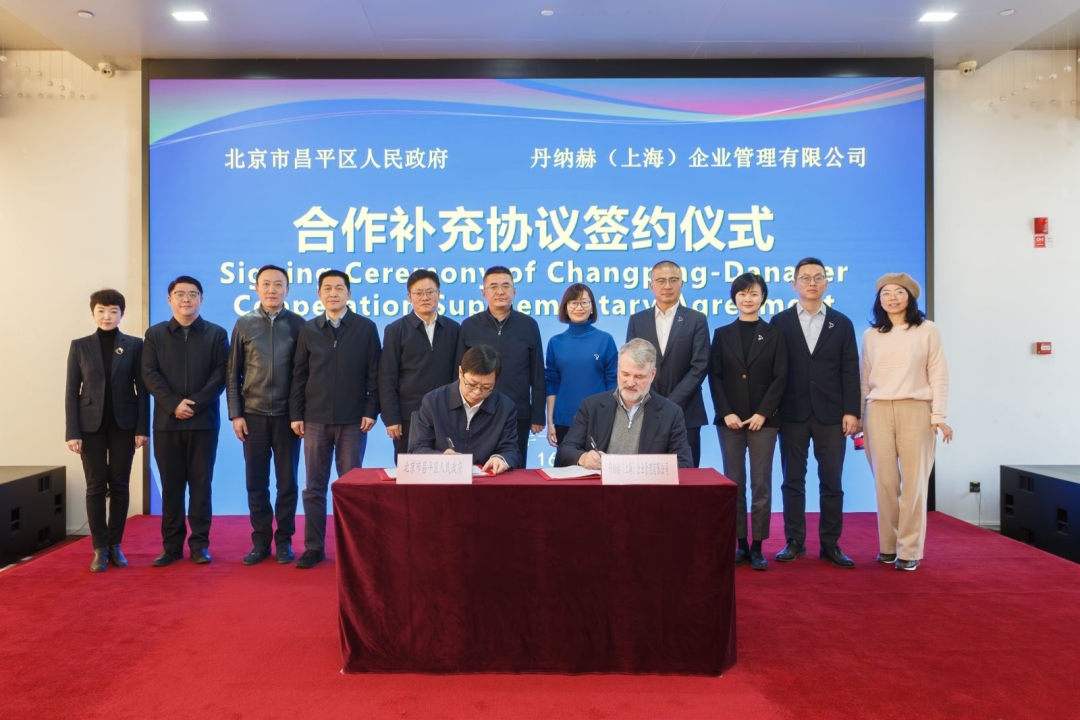

1月16日,昌平区区长、未来科学城管委会主任支现伟与丹纳赫全球执行副总裁兼医学诊断平台全球总裁卫友安在中关村生命科学园举行座谈交流,并就在生命科学园落地丹纳赫北方总部及合成生物制造共性技术平台签订合作协议。

丹纳赫在去年9月已同昌平区签署了战略合作协议,此次合作补充协议的签署,将在昌平区与丹纳赫前期合作与沟通的基础上,进一步细化各方面细节、明确各主体责任。双方将搭建集产品展示、客户体验、课程培训为一体的科创中心暨丹纳赫集团北方总部,助力产业发展;共建合成生物制造技术平台,平台将建设以高通量自动化设备为核心的菌株构建筛选平台,同时成立质谱检测技术应用平台,建成后将成为昌平区合成生物制造产业布局的重要公共技术服务平台。

本次合作补充协议签订后,生命科学园将加快营造开放性、国际化的创新产业生态,加快推进合成生物制造技术创新和产业应用,做大做强合成生物制造产业,为北京打造具有全球竞争力的未来产业策源地提供战略支撑。

3 大兴园促MAH制度落地

2019年12月,新修订的《药品管理法》创造性地推出了药品上市许可人(简称MAH)制度,MAH制度的核心内容是药品批准文号和生产许可分离,允许试点的药品研发机构和科研人员以相对轻资产的状态下取得药品注册证书,充分释放现有产线的冗余产能。制度要求持有人承担药品全生命周期管理的法律责任,而这些离不开行业资源的支撑。

大兴园着力打造成果转化创新生态,形成了“科技+医药+金融”的发展模式,建有各类服务平台120余个,覆盖“新药筛选-动物实验-临床研究-注册上市-药品生产-市场销售”全产业链。

中国药谷·火炬国康产业园致力于成为北京市第一个以打造MAH企业总部和未来医学产业创新转化为特色的产业园——承载北京B证企业或品种的落地需求,实现在京转化,同时吸引规范的A证、C证企业,以及相关上下游服务商、供应商落地,将产业园打造成全球未来创新制剂转化的策源地、孵化器和加速器,助力中国药谷MAH生态圈的集聚和壮大,实现推进医药成果产业化进程的目标。

当前,大兴园正在全力推进MAH制度的落地,致力于打造MAH体系CRO+CDMO+CMO全链条产业版图。这一战略布局已经纳入医药基地实现产业高质量发展的重要规划。

4 免疫治疗技术服务平台在亦庄园启动,助力创新药研发

1月18日,北京免疫治疗技术公共服务平台在北京经济技术开发区启动。该平台可为创新药企提供从新靶点发现、抗原呈递、药物递送,到产品质控、批量生产等全流程一站式服务。

北京免疫治疗技术公共服务平台由翊博生物集团打造,与该平台同时揭牌的,还有该集团建立的全球首个人类DC细胞资源库。

在启动公共服务平台的同时,翊博生物还与惠每科技、惠每数科三方共同签约,在经开区落地三医联动新基建平台。该平台可联动全国700余家医院的信息化基础设施网络,并能够为即将上市的创新药械提供落地场景,帮助创新成果进一步落地。

园区动态

5 朝阳园启动“数据要素生态合作伙伴计划”,打造国际数据要素产业集聚区

近日,朝阳园管委会发布《关于征集朝阳区数据要素生态合作伙伴的通知》。旨在遴选出数据产业发展所需的数据基础设施建设、数据安全与治理、数据生产、产品设计及数据流通交易服务等生态伙伴,开展数据治理、安全等技术创新。加速推动数据流通交易、探索数据金融创新示范、数据要素与人工智能、消费等产业融合创新等活动,促进数据流通交易,激发数据价值释放,服务产业发展。

朝阳区将围绕数据供给、加工、治理、流通、交易、应用等全产业链,与生态伙伴开展广泛合作,持续建设数据产业基础设施,数据要素综合服务平台;提升数据流通、交易、跨境服务能力,积极探索和支持数据资产入表、金融创新示范等价值实现路径;共同推动数据要素与产业互联网、人工智能、消费、医疗健康等融合发展,将朝阳区打造为国际数据要素产业集聚区。

6 石景山园着力打造通用人工智能大模型产业集聚区

今年,石景山区将重点推动通用人工智能大模型产业集聚区建设,集聚区一期将实现开园,打造通用人工智能大模型技术研发、创新应用和产业集群。

石景山区通用人工智能大模型产业集聚区位于石景山园。根据规划,集聚区一期开园后将力争落地3到5个行业领先的通用人工智能大模型,引入10个以上产业服务平台,形成10个以上行业标杆解决方案,建设20个以上重点应用场景示范项目,多措并举打造通用人工智能大模型产业发展热土,今年人工智能产业力争实现收入850亿元。

石景山区抢抓产业发展机遇,发布《通用人工智能大模型产业集聚区工作方案》,纳入全市人工智能“一超多强”整体布局。区内已集聚市级重点企业30家,数量位列全市第三。会同企商在线建设智能算力中心,规模610PFlops,纳入北京市“城市超级算力中心建设工程”,计划2024年建成。

7 智谱AI首届技术开放日在海淀园举办

1月16日,智谱AI首届技术开放日在中关村国家自主创新示范区展示中心举办。

活动聚焦人工智能技术未来发展,充分展示了中关村科学城人工智能大模型企业的发展成果,邀请人工智能领域知名专家学者、企业家、技术工作者等500人共同参与。

北京人工智能独角兽企业智谱华章发布新一代基座大模型GLM-4。与上一代大模型相比,GLM-4在综合能力上实现了全面跃升,性能提升了60%,已经逼近全球领先的大模型GPT-4。

会上,北京市科委、中关村管委会主任张继红表示,北京通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案的人工智能大模型数量居全国首位,本市已成为国内大模型创新基础最好、学术交流最频繁、研发能力最强、产品迭代最活跃的地区。

8 首届“群体协同与自主”创新发展论坛暨特种机器人产业链榜主任务推进会在丰台园举办

1月16日,首届“群体协同与自主”创新发展论坛暨特种机器人产业链榜主任务推进会在北京丰台创新中心举办。本次活动由中兵智能创新研究院、中关村丰台科技园管委会和群体协同与自主实验室联合主办,70家创新主体代表共计170余人参与了本次创新论坛。

论坛以“共建·共谋发展”为主题,内容包括群体协同与自主场景邀请赛成果展、元宇宙学术交流、仿生机器人前沿科技研讨、任务对接与需求发布,并由中兵智能创新研究院等优势榜主单位联合发起了特种机器人创新联盟组建倡议。

推进会上,中兵智能创新研究院与360集团签署了战略合作协议,5家榜主单位针对9项任务发布了专项需求,70余家企业与榜主单位积极对接,对于开展关键技术突破进一步明确了方向。

企业动态

9 朱雀三号可复用火箭完成首次大型垂直起降飞行试验

1月19日16时00分,中关村企业蓝箭航天VTVL-1试验箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,验证朱雀三号火箭垂直返回关键技术,通过发动机推力调节实现垂直回收飞行试验。

VTVL-1试验箭为单级液氧甲烷火箭,是一枚全尺寸发动机构建的工程样机,该发动机与已经入轨飞行验证的朱雀二号火箭同型,最大起飞推力80吨,具备空中二次点火能力;火箭配备3套着陆缓冲支腿,支腿具备两级缓冲功能,缓冲能力可以覆盖未来朱雀三号海陆回收的需求。

去年12月,朱雀二号遥三火箭“一箭三星”顺利入轨,随后蓝箭航天正式发布可重复使用液氧甲烷运载火箭朱雀三号。朱雀三号箭体直径4.5米,整流罩直径5.2米,全箭总长76.6米,起飞质量约660吨,低轨运载能力达21.3吨。其中,一子级设计复用次数不少于20次,为此,火箭整箭配备4组可展收式栅格舵作为气动操纵面,用于一子级气动减速段的姿态调整与落点控制,尾部安装着陆腿,实现一子级回收时的垂直着陆。火箭计划于2025年具备首飞能力。

10 百度地图与华为智能座舱将共同推出车机版百度地图

1月16日,百度地图与华为智能座舱签署生态合作协议,将在智能座舱领域共同推出车机版百度地图和适用于车内地图的全场景语音交互、手车互联、仪表/HUD导航、分屏/悬浮导航等功能。

11 小米首款5G卫星移动终端入网

1月18日,型号为2311BPN23C的小米卫星移动终端设备通过电信设备进网许可。该设备搭载安卓系统,是小米首款5G卫星移动终端,支持天通卫星通信制式、5G-增强移动宽带(eMBB)技术。(编写 李潇潇 版面设计 李琦萱)

关于《一周园区要闻盘点》

《一周园区要闻盘点》系统梳理本周内中关村示范区重大政策和园区动态,帮助创新创业主体及时掌握最新政策信息、了解园区重要动态。

本栏目由国际科技创新中心网络服务平台(www.ncsti.gov.cn)整理。平台展示北京国际科技创新中心建设的主要成效,集中呈现构建国家战略科技力量、打造“中关村示范区”主阵地,优化创新创业生态、构建京津冀协同创新共同体和促进国际科技创新交流合作的新进展、新模式与新经验,及时追踪报道科创中心建设的重大科技成果、科技人才、创新企业,广泛弘扬科学家精神、工匠精神和创新文化,形成首都科技创新的展示主平台。

相关人物