633项农业“黑科技”集中亮相,种业大会尽展科技魅力

发布时间:2025-09-17

发布时间:2025-09-17

信息来源:北京城市副中心报

字体:

大

中

小

信息来源:北京城市副中心报

字体:

大

中

小

打印

打印

发布时间:2025-09-17

发布时间:2025-09-17

信息来源:北京城市副中心报

信息来源:北京城市副中心报

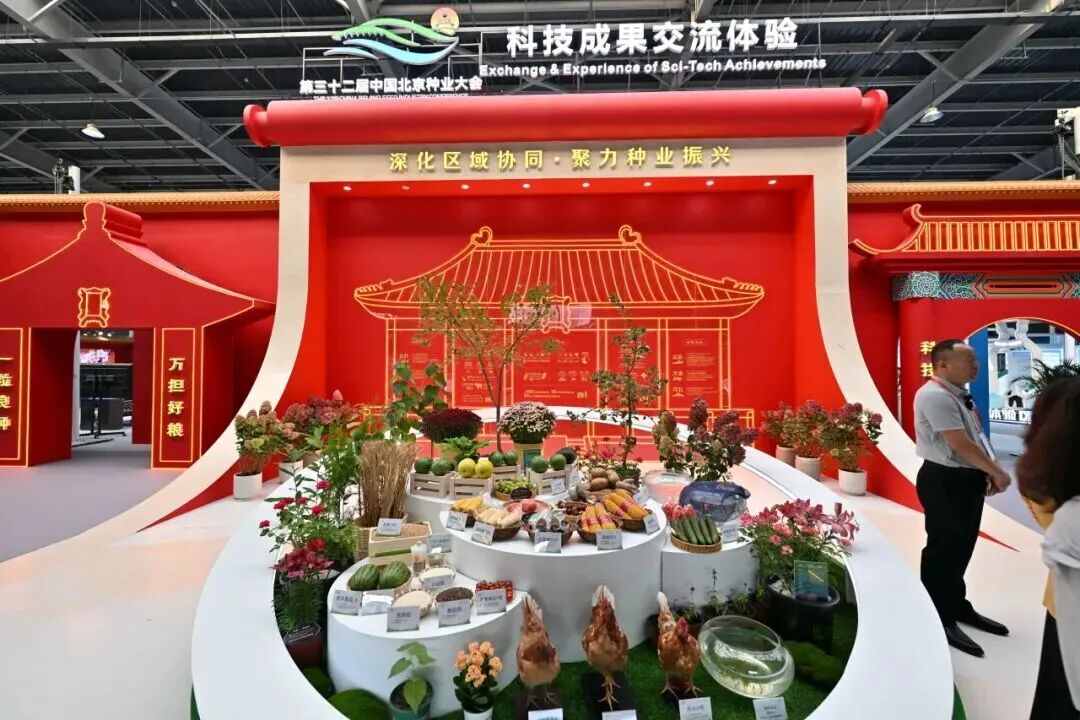

日前,第三十二届中国北京种业大会在北京城市副中心落下帷幕。除了众多项目成功签约落地,大会还发布展示了633项农业黑科技,让市民在大饱眼福的同时,近距离领略科技魅力。

01 新:最强大脑+最亮眼睛

步入科技成果发布展馆内,仿佛步入了机器人和AI的世界。核心展区内,集中展示了我国种业与人工智能前沿科技深度融合的7个大模型成果,这些技术都称得上是“最强大脑”,其中最抢眼的就是我国自主研发的世界首台育种机器人。

“它叫吉儿(GEAIR),融合了人工智能和生物技术,能够精准识别花朵并完成杂交授粉,从而减少对人工的依赖。”展区内,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员许操向中外嘉宾介绍。看到吉儿有条不紊的照顾着眼前植物,同行们纷纷围观拍照,详细了解吉儿的相关情况。

据介绍,吉儿能精准识别通过基因编辑技术创制的“柱头外露”结构型雄性不育作物花型,可对花朵进行自动杂交授粉,花蕊识别准确率达85%,杂交授粉一个花朵仅耗时15秒,且可全天候自动巡航杂交授粉,节约25%以上的番茄育种成本,育种周期从5年缩短为1年。“我们在研发过程中首次提出作物-机器人协同设计理念,目前吉儿的零部件100%国产化。”许操表示,该技术及配套设备已在商业化生产温室稳定运行。下一步,团队将加强与翠湖农业等产业园区的合作,加大吉儿在京津冀的推广应用力度。

有了“大脑”的宏观指挥,科技育种还需要“眼睛”精准解读生命密码,拥有自主知识产权的基因芯片大显身手。核心展区内,集中展示了9家单位的玉米、小麦、种猪、绵羊、牛、鸡等11个类型29款种业芯片,其中北京市农林科学院的玉米60K芯片全球应用最广。

玉米是我国第一大粮食作物,保障玉米生产对稳定国家粮食安全具有重要意义。

“60K玉米芯片是一种高通量、精准可靠的玉米分子鉴定技术,通过61214个SNP位点实现全基因组覆盖,是集品种鉴定、品种确权、分子育种等多用途为一体的新型芯片,具有高质量、高鉴别力、高兼容性、高灵活性等特点。”北京市农林科学院玉米首席专家赵久然介绍道,该芯片入选2023年度中国农业农村重大科技新技术,已在吉林省农科院、北大荒垦丰、北京通州种业等20余家种子企业、检测机构、科研院校实现规模化应用,累计检测10万余份样品,成为我国乃至全球应用最成熟、最广泛的玉米芯片鉴定技术之一。

大模型和基因芯片最终都是为了高效精准培育出优良的品种。本届大会集中展示了人工智能+生物技术+大数据为基本特征的精准设计育种成果,这些成果加速推动了由传统育种2.0时代到智能设计育种4.0时代的跨越式发展,为中国种业高效快速发展带来了无限可能。

02 奇:“两把剪刀”填补国内空白

科研院所展区内,中国农科院展示了在基础性、技术性研究以及育种创新、生物合成、智慧农业等方面的46项重要成果。

“株高是制约玉米密植增产的核心瓶颈,过高易倒伏、过低则减产。传统矮秆基因多伴随籽粒变小、光合效率下降等连锁负效应,且改良幅度单一,难以满足不同生态区域种质的差异化需求。”中国农业科学院研究员王友华就玉米株高定制化改良方法及应用进行介绍,该方法一次性创制出7种降杆效应呈连续梯度的等位基因型,配套开发的“单倍体介导基因组编辑”体系,可在两代内完成骨干自交系的株高定向升级,周期较常规回交缩短70%以上。该成果为玉米耐密、抗倒伏株型改良提供了普适、高效、可定制的分子育种解决方案,可直接服务于我国北方春播、黄淮海夏播及西南山地玉米区新一轮高密度高产品种选育,预计带来5%–10%的产量增益和显著降低的倒伏风险,市场前景广阔。

基因编辑技术作为农业关键核心技术,可以高效、精准地实现动植物定向遗传改造。中国农业大学此次共展出28项成果,其中,赖锦盛教授团队开发的基因编辑核心工具“两把剪刀”打破了我国在基因编辑核心工具领域的空白,这两年不断更新迭代,始终保持世界领先水平。

“中国农业大学在前期发掘出Cas12i 和 Cas12j的基础上,又挖掘出了具有真核编辑活性的新型底盘核酸酶Casδ和Casσ,有效丰富了自主知识产权基因编辑底盘工具。今年8月,Casδ和Casσ均已获中国发明专利授权。”中国农业大学陈建老师讲解道,目前“两把剪刀”正应用于水稻、玉米、小麦、猪等主要农业生物遗传改良中,为我国基因编辑技术产业的发展提供了重要支撑。

03 特:种植箱实现“农业快时尚”

众多展区里,一个盒子里,在光源的照射下,一颗颗植物在盒子里长势良好,吸引了不少人的注意。这是通州运河惠农植物工厂带来的种植箱,通过模拟光源、提供营养液,实现植物加速生长。

据了解,通州运河惠农植物工厂为副中心首个智慧农业示范工厂,该工厂将农作物生产推进“车间化”时代。工厂里,植物们都住进了加大版的“透明盒子”,通过一根根牵引绳实现“吊立生长”技术,使种植空间纵向延伸,最大化利用空间。由200余个传感器组成的网络,就像一个精准的“数字神经”,实时调控温度、湿度、二氧化碳浓度等18项环境参数。定制化LED光谱可减少黄绿光比例,如同时时发挥“光能魔法”,使电能转化效率提升40%,同时降低30%的冷却能耗。智能灌溉系统实现95%节水与90%节肥,营养液循环利用率达98%,全封闭环境使蔬果维生素含量提升20%,重金属检出率为零,生菜生长周期从40天缩短至15-20天,实现“农业快时尚”。这些无需清洗即可食用的蔬菜,正通过区块链溯源系统进入高端商超,每片叶子都记载着生长过程中的5000余条数据记录。

北京通州国际种业园区运营管理有限公司总经理汤伟介绍:“我们带来展示的种植箱,就是微缩版的‘植物工厂’,箱子通过LED光模拟自然光源,同时提供营养液,以此来帮助植物进入快速生长模式,也可以让喜欢种植的家庭实现‘家庭园艺’。”

04 美:通州产中国彩鲤游进故宫

企业综合成果展区内,集中展示了由北京市极具有代表性的三大水产品种——蛋种绒球宫廷金鱼、杂交鲟“京龙1号”和中国彩鲤,彰显了北京在水产种质资源保护、品种创新及产业应用方面的突出成果,其中一条就是通州区企业培育成功的。

体表无鳞,花纹布满全身且颜色浓艳,侧视俯视皆美……“这金鱼真漂亮,平时好像没怎么见过。”企业综合成果展区内,看着鱼缸里摇曳多姿的金鱼,不少人纷纷拍照询问。展区相关负责人告诉大家:这就是中国彩鲤。

据了解,中国彩鲤由锦鲤和镜鲤杂交选育,历经近十年,吸收两者优点,体表无鳞,花纹布满全身且颜色浓艳,侧视俯视皆美。背部和两侧有红、白、黑、金等夺目花纹,游动时如水墨画般绚丽。今年在种业大会中展示的中国彩鲤,就来自于通州区养殖企业。

该企业相关负责人表示,历届种业大会上,他们都带着中国彩鲤参展,随着大家对中国彩鲤的喜爱不断增加,这几年,这些漂亮的水中仙子陆续游进了故宫博物院、恭王府、欢乐谷等地,成为美丽的水中风景线。

北京市水产技术推广站种业管理科科长徐睿表示,宫廷金鱼是游动的历史、是活的非物质文化遗产,北京是中国宫廷金鱼文化的发祥地。中国彩鲤是通州养殖业者经过十几年杂交选育,培育出的体表没有鳞片、全身花纹丰富艳丽的侧视观赏鲤鱼。该品种的出现,破解了我国观赏锦鲤种质资源“卡脖子”的问题,也改变了大家传统的鉴赏方式,以前锦鲤要求俯视观赏,对养殖环境要求高。通州业者培育的中国彩鲤,不仅可俯视,还可以在水族箱中侧视观赏,极大的提高了观赏体验感。

05 趣:罐子里养起宠物蟹

现在养宠物,除了小猫、小猫、小乌龟,还有不少年轻人养起了小螃蟹!

在北京九鱼种业有限公司的展台上,一个个玻璃罐子里,黄色、紫色、红色的小螃蟹正悠然自得地玩耍着。“小螃蟹真好玩,这是宠物吗?”展台前,不少年轻人上前询问。展位工作人员介绍,公司将地蟹、溪蟹等品种引进国内繁育,已经十多年了,现在销路很好,近年来尤其受到年轻人的追捧和喜爱。“我们的宠物蟹很好养活,罐子里内鹅卵石,纯净水,菜叶水果它们都吃,而且不用每天投喂,半个月喂一次就行,特别适合忙碌的年轻人。”

有趣的不止宠物蟹,通体用面粉制作的孔雀,也惊呆了市民们的眼睛。

“这是面做的?全部都是面做的?这羽毛也是吗?我以为是真的羽毛贴上去的,这技术可太牛了,足以乱真。”在众多企业展台前,北京面由心生实业有限公司展出的“孔雀牡丹”格外醒目,色彩亮丽,形态逼真,公司相关负责人杨帆拿着遥控器,递给观众,笑着说道:“孔雀下边我们安装了一个球形的灯,而且是可以变换颜色的,通过遥控器来操作,除了具有观赏价值,我们的作品还可以用来照明,在夜色中观赏更加有趣。”

据了解,北京面由心生实业有限公司位于永乐店镇,是一家以种植特色农作物的公司,特色小麦种植、食品加工、非遗制作、旅游研学等。“这次接到大会的通知,我们花了11天时间,特意创作了面塑非遗作品孔雀牡丹。”杨帆介绍道,作品身高1.1米,全身由紫小麦+糯米粉混合成面团,制作而成,外观被涂上了水粉,因为制作精良,孔雀栩栩如生。“不少客户都被我们的作品吸引,大会闭幕时,我们已经接到了1000件面塑作品的订单。”杨帆笑着说。

【数说农业京津冀】

2025年是京津冀协同发展上升为国家战略的第11个年头。作为中国种业行业历史最久、最具规模和影响力的活动之一,本届大会进一步聚合京津冀三地的创新研发、转化应用和产业融合三大优势,43家单位的633项农业科技成果集中亮相,45家科研院校及农业创新主体的173项新品种、新技术、新政策重磅发布,55家品牌新主体的300余项优新产品展示品鉴。

三地农业农村部门联手,攻坚克难,推动三地形成“研发在京津、转化在河北、应用在全国”的协同创新模式,成为落实国家种业振兴行动和京津冀协同发展战略的重要载体。

#1

科技协作

①三地成立京津冀农业科技创新联盟,涵盖100家成员单位,共建联合实验室和技术中心56个、农业科技园区32个。

②三地入选国家种业阵型企业44家,占全国16%;农作物种子转基因生产经营企业25家,占全国35%;使用三地转基因目标性状转化体的玉米、大豆品种132个,占全国73.3%;三地选育的转基因品种69个,占全国38.3%。

③三地共同发布主导品种和主推技术400项,京津科技成果在河北转化270项,成果转化周期从5-8年缩短至2-3年。

#2

产业协同

①三地优化产业布局,天津引进落地北京涉农项目44个,总投资130亿元;河北承接京津农业产业转移项目645个,签约引资达2376.5亿元。

②北京建设环京蔬菜基地,共208个、14.24万亩,年供京蔬菜45万吨。河北供京蔬菜、天津供京水产品在北京的市场占有率均为首位,分别为42.5%、60%。

#3

市场共拓

①开拓国际市场:

北京:大北农转基因大豆性状产品落地南美,峪口禽业蛋鸡品种出口“一带一路”5个国家,京研、博收等蔬菜品种落地20余个国家;

天津:“津品”“英雄”等系列花椰菜品种出口“一带一路”国家,占国内出口量的80%;

河北:张杂谷系列品种已在非洲10个国家种植。

②深耕国内市场:

北京:玉米、肉种鸭、蛋种鸡、国产奶牛冻精分别占国内市场的18%、80%、66%和35%;

天津:黄瓜品种占华北型品种的70%,“博洋”系列薄皮甜瓜占同类型品种的70%;澳洲白羊和杜泊羊种源供给量分别占全国70%、40%;

河北:白糯玉米种植面积约占全国同类型品种的70%,马铃薯原原种生产规模居全国首位;天和种牛胚胎生产量占全国的80%,奶牛DHI测定数量连续13年全国第一。

相关人物