其它热点

-

其它热点

2025-05-15全球首个太空计算星座成功发射

5月14日12时12分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将太空计算卫星星座发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这标志着全球首个太空计算星座成功发射,“太空计算时代”新篇章开启。

-

其它热点

2025-05-15北京碳市场平稳运行11个履约周期,850余家重点单位去年均完成碳排放配额清缴 今年本市尝试扩大碳普惠应用场景

北京市生态环境局日前介绍,北京市碳排放权交易市场(以下简称“北京市碳市场”)2024年度工作圆满完成,全市850余家重点碳排放单位均完成碳排放配额清缴、履行碳排放控制义务。今年,本市尝试扩大碳普惠应用场景,引导生产生活方式低碳转型。

-

其它热点

2025-05-14科学家提出黑碳气溶胶成核新机制

近日,中国科学技术大学教授王占东团队通过实验和理论相结合,发现燃烧中产生的共价团簇中间体在气相小分子-黑碳颗粒转换过程中扮演着桥梁作用,由此提出“共振稳定自由基团簇化(RSRC)”黑碳气溶胶成核新机制。

-

其它热点

2025-05-14首个四倍体马铃薯泛基因组图谱绘制

记者5月12日获悉,西安交通大学联合国际科研团队攻克关键技术,成功构建了全球首个单倍型精度的四倍体马铃薯泛基因组,解码了马铃薯种群85%的遗传变异,为提升育种效率、保障全球粮食安全提供了全新的解决方案。

-

其它热点

2025-05-14物理学家提出中微子产生新途径

包括美国加州大学洛杉矶分校、日本大阪大学以及东京大学卡弗里宇宙物理学与数学研究所在内的一个国际研究团队,通过研究NGC 1068(又名“乌贼星系”)的观测结果,提出一种全新的中微子产生途径。

-

其它热点

其它热点2025-05-14新技术精确模拟银河系星际湍流

加拿大多伦多大学、美国普林斯顿大学、澳大利亚国立大学的联合团队展开合作,开发出一种创新的计算机模拟技术,能以前所未有的高精度和大尺度深入探索星际介质(ISM)中的磁力和湍流。

-

其它热点

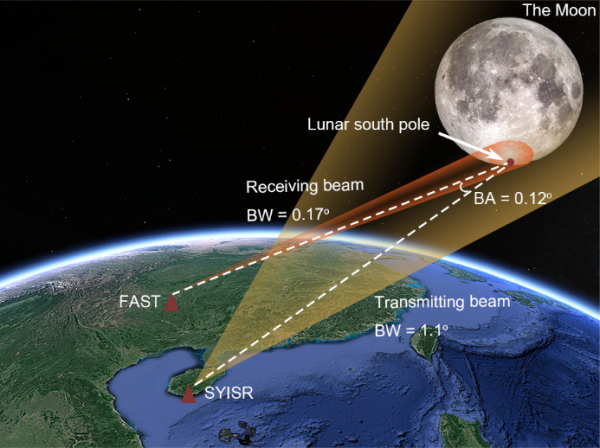

2025-05-14我团队构建嫦娥六号着陆区高精度地形数据集

记者13日从中国科学院国家天文台获悉,利用嫦娥六号拍摄的高分辨率影像数据,该台李春来研究员领导的科研团队成功构建嫦娥六号着陆区高精度地形数据集,不仅精确定位了嫦娥六号的着陆点,还观察到月表细微特征,如土壤颗粒的粗糙程度、陨石坑的具体形状、月壤厚度、石块丰度等。

-

其它热点

2025-05-14通信技术试验卫星十九号成功发射

5月13日2时9分,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号丙运载火箭,成功将通信技术试验卫星十九号发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

-

其它热点

2025-05-14140吨级重复使用液氧甲烷发动机完成整机试验

记者13日从中国航天科技集团六院获悉,该院研制的140吨级重复使用液氧甲烷发动机于4月26日完成首次整机试验,试验取得圆满成功,标志着我国百吨级液氧甲烷发动机研制取得突破性进展。

-

其它热点

其它热点2025-05-13一周前沿科技盘点〔141〕|对肿瘤“作弊器”开展 “犯罪现场调查”!他们发明了什么新设备,让超轻暗物质无所遁形?

基于国际科技创新中心网络服务平台科创热榜每日榜单形成的一周科技记忆,我们推出《一周前沿科技盘点》专栏。今天,为大家带来第141期。